Crier la vérité !

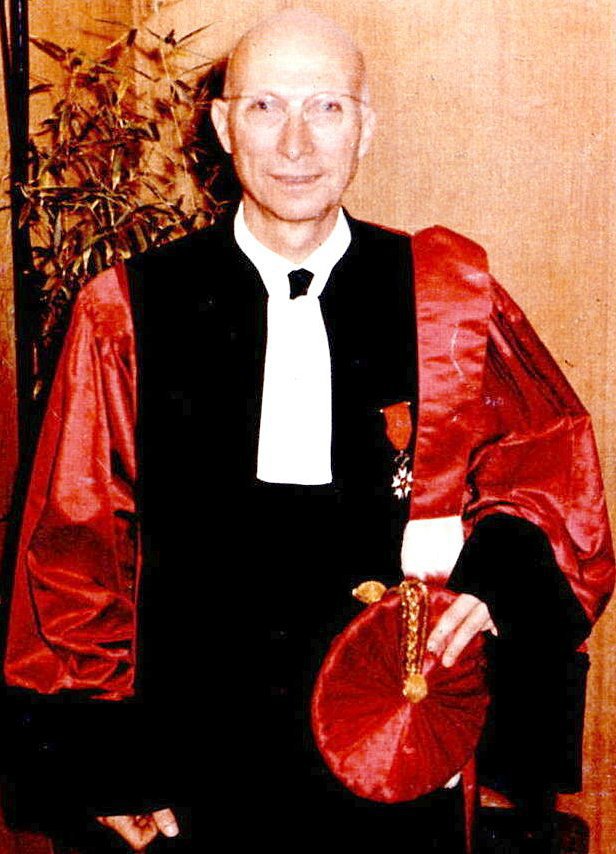

par Pierre GOINARD

NOUS qui restons des témoins du passé de

la France en Algérie ne pouvons tolérer plus longtemps

les stupéfiantes contre-vérités, les honteux silences

qui se perpétuent, dont on ne mesure pas assez les

malfaisances présentes.

Arme d'un fanatisme idéologique dont,

durant la guerre d'Algérie, nous avons été les

victimes sans défense, ou seulement transfert de

responsabilités gênantes sur une innocente communauté,

la désinformation dont la puissance a été décuplée par

les moyens de communication modernes, à une époque

malheureusement pour nous décisive, a pénétré les

esprits au point que, sans soulever aucune

réprobation, le cheikh Abbas, recteur algérien de la

Grande Mosquée de Paris, y recevant Jules Roy lors de

la fête de l'Aïd en 1986, a pu faire l'éloge de son

invité en ces termes : Un homme de sa qualité

lavait de tout : de la faim (1), de l'ignorance,

du mépris et du saccage commis par la colonisation...

Il était un de ces biens que les pires des maux

portent malgré tout en eux. (Compte rendu in Algérie

Information, mai 1986.)

Quelle tristesse de constater cette

intoxication non seulement chez de jeunes musulmans

transplantés ou non, mais, pire encore, chez des

Français d'Algérie qui ont quitté depuis leur enfance

leur terre natale, ou des militaires y ayant ardemment

défendu la présence française !

Même parmi nous, les plus fidèles à leur

chère province ne pêchent-ils pas par ignorance ?

Bien des fois des lecteurs de mon ouvrage m'ont avoué

: « Nous ne savions pas... »

Quant à un passé plus lointain il n'est

pas facile de se replacer dans le contexte et les

mentalités d'un temps révolu. Combien perfides les

citations isolées qu'un choix partisan va picorer dans

les archives : nous en avons eu des exemples dans

une émission télévisée récente intitulée « Droit

de réponse »... par antiphrase.

«EN PARTANT NOUS N'AVONS RIEN

LAISSE...»

Ainsi divague Alain Vircondelet, ayant

quitté à neuf ans Alger sa ville natale (2). Tout

d'abord a-t-il jamais su que nous avons laissé une

entité géographique réalisée pour la première fois

dans l'histoire par nos ancêtres et qui leur doit

jusqu'à son nom ? La Berbérie n'était en rien une

nation, mais une mosaïque de tribus constamment en

guerre entre elles. Ce sont souvent leurs divisions

qui, par un appel aux troupes françaises, ont entraîné

celles-ci plus avant.

Abd El-Kader lui même, auquel nous

avions concédé un véritable protectorat sur l'Ouest

algérien, lorsque ses ambitions s'étendirent vers

l'Est, se heurta aux Kabyles et, vers le Sud, à la

puissante confrérie Tidjaniya ; impossible à cet

homme, si exceptionnel cependant, de parvenir à

unifier ces provinces disparates en un royaume.

Moins encore eût-il pu y ajouter

l'énorme part du Sahara, étrangère au Maghreb, en

empiétant largement sur l'hinterland de la Tunisie et

surtout du Maroc. Nul autre que le « colonialisme »

n'a délimité artificiellement sur le Sahara une

superficie de 2.381.000 km2, décuplant celle de la

Berbérie, faisant de l'Algérie actuelle le dixième

pays du monde par l'étendue et l'un des plus richement

pourvus de trésors cachés sous les déserts.

On oublie aussi l'état dans lequel ont

été trouvés les pays barbaresques en 1830. Les

environs d'EI Djezaïr, le petit paradis rencontré près

de Bougie par Saint-Arnaud, cité à l'émission de

M. Polac, n'étaient que des îlots très

sporadiques. Sur cet étroit territoire entre mer et

désert, l'eau du ciel reste à la limite des cultures

vivrières dans sa moitié occidentale. Partout si

capricieuse, que le sol était ravagé tantôt par des

inondations, tantôt par de longues sécheresses.

Grenier de Rome, ce territoire le fut

très partiellement et, depuis lors, l'avaient dévasté

les guerres intestines et les invasions de l'ouest et

de l'est, en particulier les Bédouins refoulés

d'Egypte au XIe siècle « détruisant tout sur

leur passage, les forêts, les campagnes et les

villes. Tout pays possédé par les Arabes est

ruiné », écrivait au XIVème siècle

Ibn-Khaldoun, le grand historien tunisien et,

pour finir, trois siècles d'occupation turque.

En même temps que la France « rendait

sa liberté aux mers », elle délivrait à El

Djezaïr les Maures brimés, les juifs humiliés,

surimposés, exposés à être brûlés vifs, les captifs

chrétiens — otages de l'époque — en esclavage, dans le

bled les populations soumises à de lourdes charges

sans contrepartie et, si elles s'y dérobaient, à de

monstrueuses razzias. Seuls résistaient des Berbères

dans leurs montagnes dissidentes, fiers de leur

indépendance tribale.

Cette paix française, une fois chèrement

acquise, après cent trente-deux années d'efforts

acharnés, des militaires d'abord, puis des civils,

nous avons laissé en toute gratuité — oui, Monsieur

Vircondelet — de grandes belles villes et 700

villages, des logements privés pour un million de

personnes, souvent tout meublés, 54 000

kilomètres de routes, 4500 de voies ferrées, 23 ports

dont 3 parmi les français les plus actifs,

23 aéroports (celui d'Alger était le deuxième de

France), des barrages irriguant 200 000 hectares,

une agriculture moderne, quatrième productrice

viticole au monde, première exportatrice des

mandarines et clémentines, des industries,

agro-alimentaire, bâtiment, engrais chimiques, tabac,

papier, etc., une production électrique d'autant plus

méritoire qu'elle avait paradoxalement, pour un tiers,

une origine hydraulique, un réseau d'équipements

sportifs et hôteliers de niveau européen...

L'Algérie était devenue premier client

et premier fournisseur de la France.

Or, pendant très longtemps, les

autochtones étaient demeurés en dehors des travaux des

pionniers dans les villes et les campagnes.

A une mise en valeur aussi

exceptionnelle allaient s'ajouter les forages du

Sahara, auxquels leur participation fut minoritaire et

subalterne, 1 milliard de tonnes de réserves de

pétrole, 3.500 milliards de mètres cubes de gaz,

assurant jusqu'au XXIe siècle la vie et la richesse

des Algériens. Au moment où la France pouvait être

dédommagée enfin de ce que lui avait coûté l'Algérie,

elle en a fait abandon.

Ce trésor, nous l'avons aussi laissé,

Monsieur Vircondelet.

Sans parler de tout ce que nous avons

donné de nous-mêmes, sans distinction de personnes, à

ce pays qui était aussi le nôtre, où nous n'avons pas

laissé que des biens matériels.

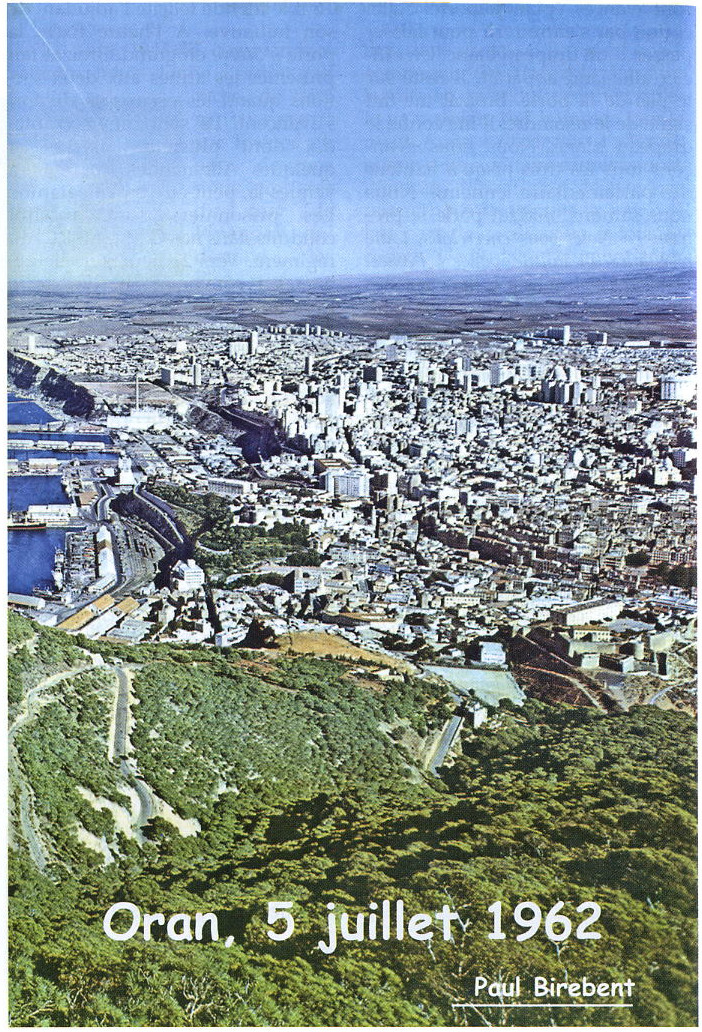

UN GÉNOCIDE ?

C'est le terme ridicule et odieux qu'a

prononcé, à l'émission déjà citée et « pesant

ses mots » Daniel Leconte, né à Oran en

1949 d'où il est parti pour Paris en 1957, répétant ce

qu'il avait écrit quelques années auparavant (3).

Nulle guerre n'est humanitaire. La

suppression cruelle d'un réduit de résistance ou la

tactique de la terre brûlée (souvent le fait de tribus

antagonistes parmi lesquelles nos alliées), si atroces

qu'elles fussent, ne sont-elles pas sans commune

mesure avec les horreurs et les massacres des conflits

modernes ?

Mais génocide signifie, que je sache,

extermination délibérée de toute une population, comme

celle des aborigènes en Amérique (hormis quelques

réserves) ou en Australie. On pourra exhiber, datant

de cette époque, des propos outranciers de cette

espèce, mais sont-ils passés dans les faits ? Là est

l'essentiel.

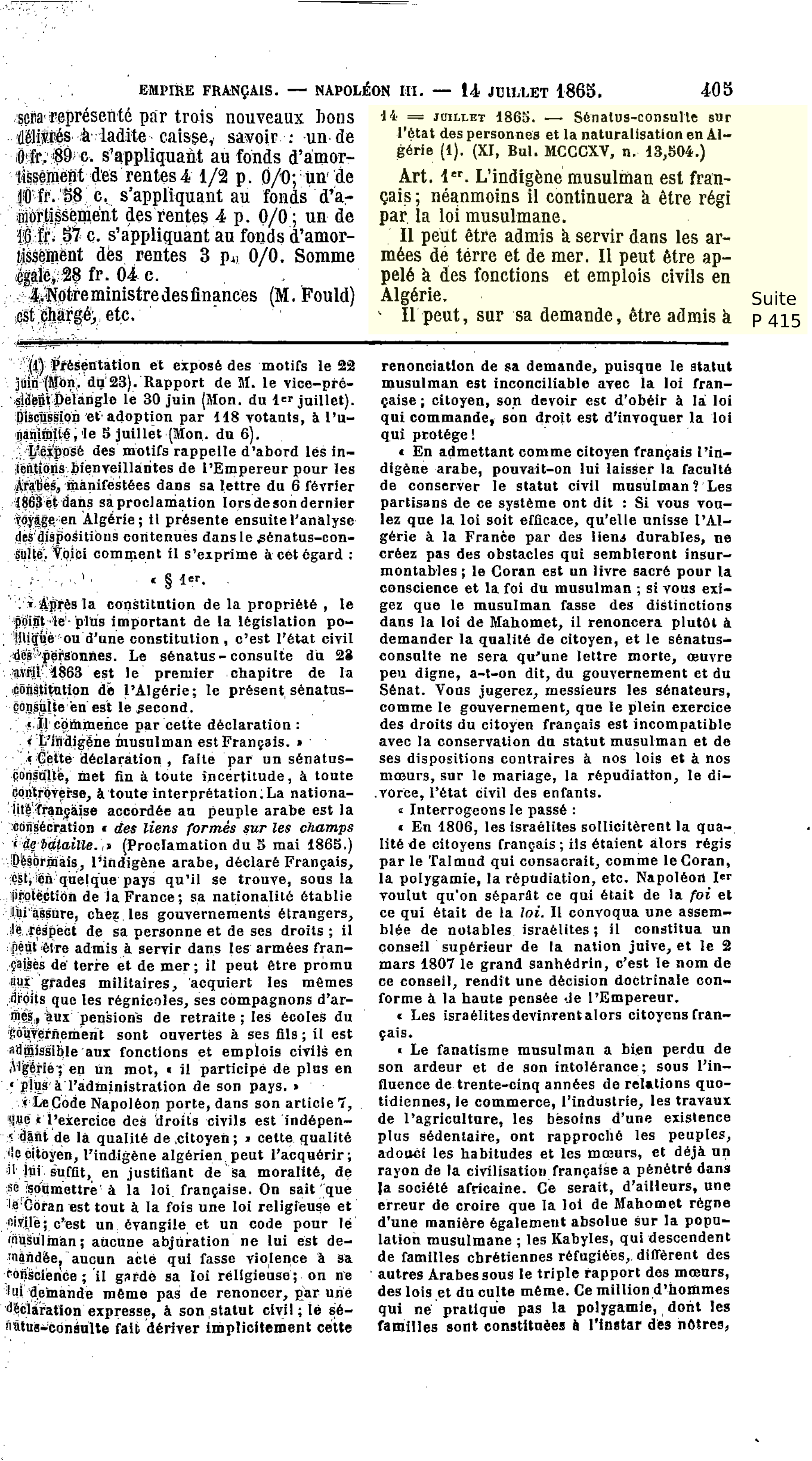

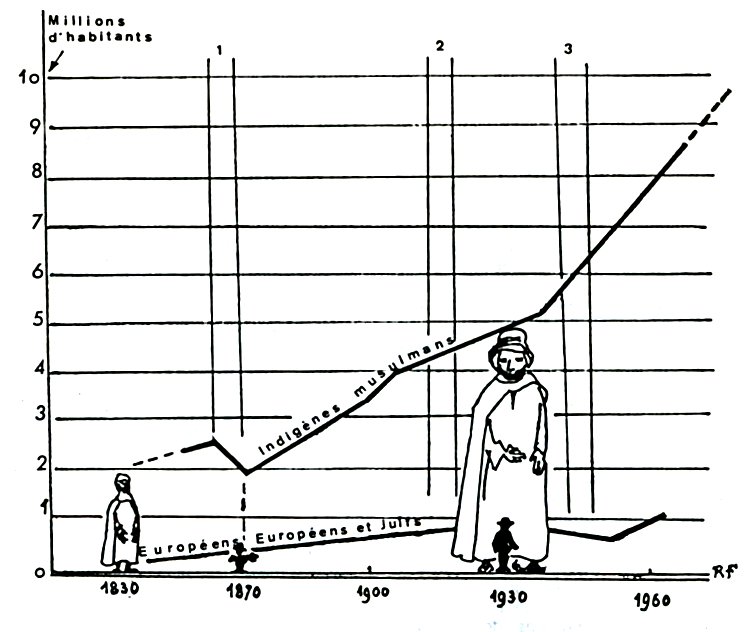

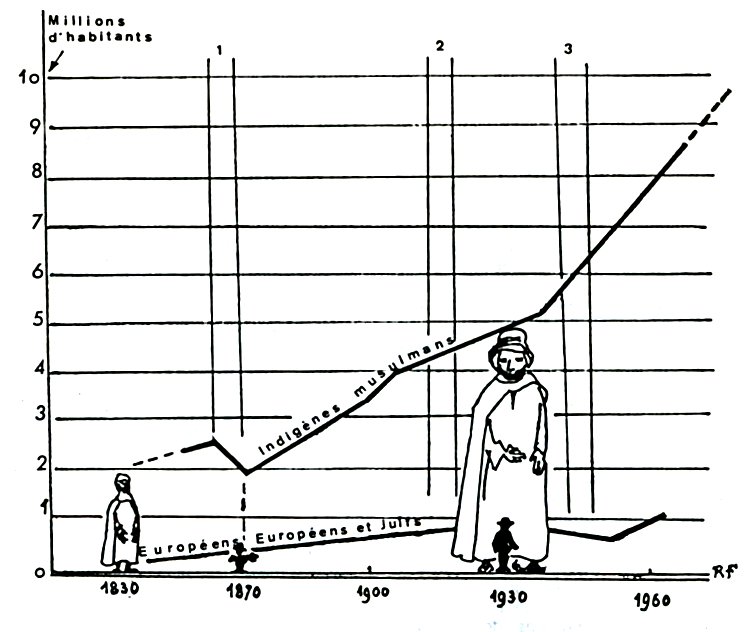

Accroissement des

populations indigène et européenne d'Algérie

1

: Grande famine 1866-1868. - 2 : Première Guerre

mondiale. - 3 : Seconde Guerre mondiale.

Or, loin d'avoir disparu, la population

musulmane autochtone a quadruplé entre1872 et 1954,

passant de 2 125 000 à 8 400 000 ;

cet accroisssement démographique a précédé de

plusieurs générations celui du Tiers-Monde, dont on

situe le début seulement autour de 1945.

Certes, la suppression des guérillas

locales et des famines y a contribué, mais plus encore

les médecins qui se sont consacrés à préserver les

santés et les vies des « colonisés ».

Si brillantes au Moyen Age, les médecines arabe et

juive avaient disparu de la régence où n'existait

plus, en 1830, un seul hôpital.

Dès les premiers combats de Sidi-Ferruch

les chirurgiens militaires offrirent leurs soins aux

musulmans blessés. Par la suite, les 38 grands

hôpitaux militaires édifiés en quinze ans s'ouvrirent

aux autochtones. Se retirant peu à peu devant les

médecins civils, les militaires continuèrent à assumer

la santé publique des Territoires du sud et du Sahara.

Ils contribuèrent grandement à combattre le paludisme

grâce à la quinine instaurée par un des leurs,

Maillot, en 1834 à Bône et, plus tard, la découverte à

Constantine, par Laveran, de son agent pathogène,

l'hématozoaire.

Les indigènes ont bénéficié à égalité,

sans apartheid, de toute l'organisation médicale

française : centre hospitalo-universitaire

d'Alger, l'un des premiers de France, 30 000 lits

d'hôpitaux en 1959 (programmés 48 000 pour 1964),

Institut Pasteur d'Alger dirigé par les célèbres

frères Sergent (nés dans le Constantinois) et un corps

médical peut-être unique au monde, les « médecins

de colonisation ».

Loin de tout et de tous parmi des

populations d'abord réticentes, puis confiantes et

d'une touchante reconnaissance, secondés plus tard par

de remarquables infirmiers indigènes puis des « infirmières-visiteuses

coloniales » européennes, disposant à la

fin de 76 hôpitaux auxiliaires de 34 lits

dans leurs 273 circonscriptions couvrant les 9/10

du pays, ils avaient à soigner près des deux tiers de

la population.

Ainsi les épidémies avaient peu à peu

disparu ainsi que des maladies comme la variole, la

mortalité infantile régressé, les accouchements

dramatiques étaient secourus. Et quand, a partir de

1940, se répandit une terrible endémie tuberculeuse

qui menaça réellement les autochtones d'un génocide,

elle fut jugulée en quelques années grâce à une

coûteuse organisation hospitalière et médicamenteuse,

dans l'effort de tous.

On ne saurait insister assez sur

l'altruisme désintéressé avec lequel se sont dépensés

sans compter les soignants, non sans lourds

sacrifices. Des centaines de religieuses, dont les

premières débarquant peu après 1830, avaient donné

l'exemple de l'abnégation ; dans l'intérieur du

pays plusieurs hôpitaux pour les indigènes avaient été

fondés par le cardinal Lavigerie. A tous les échelons

les équipes franco-indigènes constituaient des unités

modèles.

Seule ombre au tableau : le petit

nombre de médecins musulmans. Ce n'était pas faute

d'incitations et d'encouragements : dès 1833 le

célèbre médecin militaire Baudens avait ouvert pour

les Maures et les juifs des cours à l'hôpital installé

dans les jardins du dey. A la différence de ceux-ci,

qui devinrent proportionnellement plus nombreux dans

la profession que les Européens de souche, les

musulmans s'avéraient plus attirés par d'autres

carrières libérales, mais surtout pâtissaient d'un

décalage dû à la résistance prolongée des familles,

sur laquelle nous reviendrons, à rencontre de

l'enseignement français.

Aujourd'hui :

« Du temps des Français (propos

d'un employé d'hôpital en Kabylie à l'étudiant

stagiaire anglais) c'était un hôpital et un vrai...

Ah ! c'était le bon temps ! » (lan

Young), Scènes de la vie privée de l'Islam,

Alain Moreau, édit. 1979.

« On dit souvent qu'il faut

soigner d'abord nos hôpitaux, ensuite les malades

qu'ils accueillent... Il y a même des médecins et

des professeurs qui ont tout bonnement estimé ne

plus pouvoir exercer leur métier dans les centres

hospitaliers comme celui de Mustapha-Pacha, tant les

conditions d'hygiène y sont devenues

intolérables. » (L'hôpital, ce grand

malade, Algérie-Actualité, 28 octobre 1986.)

LES COLONS ENRICHIS PAR LA SPOLIATION

DES TERRES ET L'EXPLOITATION DES INDIGENES ?

« Fortunes impures... » (J.

Chaban-Delmas); « Le colonat avait dépossédé

la paysannerie algérienne de ses terres »

(livre d'histoire de terminale, Nathan édit.); « Les

gros colons qui ont fait suer le burnous... Le gros

colonat profiteur, l'ennemi plus encore que le

F.L.N. n'est-il pas, en majeure partie, responsable

de bien des maux ? » (Pierre

Montagnon, officier, défenseur acharné de l'Algérie

française), La Guerre d'Algérie. Pygmalion

édit., 1984.

Pour en finir avec cette tenace légende,

il est nécessaire de bien savoir qu'en 1830 les

structures foncières du pays, ainsi que le travail de

la terre, étaient très différents de l'Europe, et

d'entrer dans des précisions un peu arides, si

schématiques soient-elles.

Le pouvoir occupant et des notables

turcs détenaient un fonds considérable, cependant des

seigneurs autochtones possédaient de vastes domaines,

confiés généralement à des métayers au cinquième

(khammès). Par ailleurs, des legs religieux

constituaient les biens dits «habous»,

inaliénables.

Et des surfaces étendues restaient en

friche.

Après 1830 les terres turques furent

dévolues aux Domaines. Il s'écoula peu d'années pour

que les biens habous le soient aussi. Avec, en

compensation, prise en charge par l'Etat des dépenses

du culte : locaux et personnel de

442 mosquées au début de notre siècle, auxquelles

s'étaient ajoutées 20 nouvellement construites.

Selon l'usage du temps, furent

confisquées des terres de tribus rebelles coupables

d'exactions réitérées en Mitidja, et surtout après la

grande révolte de 1871 en Kabylie. Une partie sera par

la suite rétrocédée ou rachetée.

Au total plus de 2 millions

d'hectares revinrent aux Domaines.

A mentionner également des remembrements

cadastraux autour des centres de colonisation, qui

n'allèrent pas sans des réductions de superficie,

compensées par des aménagements d'hydraulique ou de

voies d'accès.

En revanche, à la fin du Second Empire,

furent déclarées légalement propriétaires les tribus

ayant jouissance traditionnelle de terres. Plus près

de nous, des surfaces cultivables nouvelles

s'ajoutaient grâce à la restauration des sols en pente

(100 000 hectares en 1954, 1 million

escompté en quinze ans), et par les forages sahariens,

comme à Ouargla.

Sur les terres en sa possession l'Etat

vendit ou, selon les époques, céda gratuitement des

concessions aux colons français, très exiguës d'abord

puis des surfaces plus importantes, ainsi que, surtout

au Second Empire, et le plus souvent à des sociétés

capitalistes, de très vastes étendues moyennant de

lourdes charges pour le bénéficiaire, telle la

construction du chemin de fer de l'alfa.

Par ailleurs des colons achetaient de

gré à gré, mais freinés jusqu'en 1871 par l'autorité

militaire ne les y autorisant qu'en territoire civil,

lequel représentait alors le vingtième du pays. C'est

après l'avènement de la République que, en voulant

appliquer la règle française « nul n'est

tenu de rester dans l'indivision », la « loi

Warnier » porta le plus grave préjudice à

la propriété familiale indigène, dont un quart passa

en d'autres mains, pas toujours européennes. Emus par

les conséquences désastreuses pour les autochtones, ce

furent les colons eux-mêmes qui obtinrent, au bout de

quelques années, l'abrogation de cette loi.

Répétons, d'autre part, que l'éthique

musulmane se trouvait très éloignée des mentalités et

des méthodes du cultivateur européen chez ces

populations plus pastorales que sédentaires,

paisiblement abandonnées à la volonté divine :

aucun souci d'améliorer le rendement, les façons de

culture ancestrales, un réel mépris pour le travail de

la terre, confié si possible aux femmes ou à des

khammès en quasi-servage.

Deux phases de la colonisation sont à

distinguer : d'abord celle des pionniers aux

souffrances indicibles, à l'effrayante mortalité, aux

ruines sans nombre, dans les plaines marécageuses de

la Mitidja ou de Bône, les maquis sahéliens de

palmiers nains et de lentisques, les étendues arides

d'Oranie. Ce ne sont pas les autochtones qui ont

drainé, défriché, irrigué, planté, mais l'armée puis

des concessionnaires français, souvent impréparés à de

telles tâches, de rudes travailleurs espagnols,

italiens et aussi des allemands et d'autres européens

«émigrés de la misère». Par leur labeur héroïque les

terres les plus abandonnées devinrent les plus

fécondes.

Seconde phase : celle des cultures

plus rémunératrices et raffinées requérant une

main-d'œuvre abondante, la vigne puis les agrumes, les

primeurs, assurant une certaine prospérité dont ont

bénéficié les indigènes, se décidant à proposer leurs

bras. Il fallut leur en apprendre les techniques et si

leurs salaires n'ont pu atteindre d'emblée ceux des

ouvriers européens, ils ont permis à de très

nombreuses familles de vivre : un million et demi

pour le seul vignoble, lequel employait dix fois plus

de travailleurs que les céréales. Plutôt que de

vilipender des colons prétendument enrichis en

affamant les indigènes, il est plus juste de renverser

la proposition : peu nombreux à faire fortune,

ils ont assuré l'existence de beaucoup.

Au surplus, nombre d'entre eux y

ajoutaient, en faveur de leurs ouvriers, des

réalisations sociales peu habituelles à l'époque chez

les propriétaires terriens d'Europe. Mais voici ce que

rapportent d'une visite à l'ancien domaine d'Henri

Borgeaud (1 200 hectares anciennement défrichés

par les Trappistes), présenté comme type du gros

colonat, les jeunes « Beurs » se

rendant en Algérie pour un volontariat civil de

quelques semaines : « Borgeaud, un

colon qui avait établi un empire; les gars qui

travaillaient là étaient comme des esclaves ;

il avait sa propre monnaie. » (Dr Nacer

Kettane, fondateur-directeur de Radio-Beur, Le

sourire de Brahim, Denoël édit., 1985).

Probablement s'agissait-il de jetons

donnant accès à la cantine scolaire ou à quelque autre

réalisation ? Mais le Dr Nacer Kettane a

l'honnêteté d'évoquer le sort d'ouvriers insatisfaits

dans une coopérative agricole nouvelle... Lentement

les rendements des céréales s'amendaient ; les

surfaces des autochtones étaient passées d'un million

d'hectares en 1850 à deux millions et demi en 1954 et

de nouveaux pionniers européens étendaient le blé à

des zones plus aléatoires comme le Sersou.

L'agriculture algérienne devenait très

scientifique grâce à un institut agricole à

Maison-Carrée en liaison avec l'Institut Pasteur, deux

écoles régionales, sept écoles pratiques, qui

réuniront en 1960 2 600 élèves dont 1 800

musulmans, alors que ceux-ci les avaient longtemps

boudées.

En 1954 les Européens possédaient

2 750 000 hectares dont 600 000 de

cultures dites riches, les indigènes 10 millions

dont 4 250 000 arables. Parmi ces derniers,

plus nombreux étaient les propriétaires de plus de

cent hectares (8496) que les Européens (6587) et

8 000 Européens possédaient moins de

10 hectares...

Loin d'être spoliée l'agriculture

indigène avait bénéficié de multiples encouragements.

Mais toutes les tentatives de colonisation par les

fellahs eux-mêmes s'étaient autrefois soldées par des

échecs. Cependant, depuis 1880, les « sociétés

de prévoyance » avaient peu à peu modifié

l'esprit des cultivateurs. Coopératives et mutuelles,

par lesquelles avait été transformée la situation des

colons européens, les accueillaient eux aussi de plus

en plus nombreux. A partir de 1936, une politique de

paysanat fut mise en œuvre; dix ans plus tard des

secteurs d'amélioration rurale assumaient le

reclassement, la mécanisation de petits possédants

qu'encadraient des conseillers techniques formés au

séminaire de Rovigo, 150 en 1959, 1050 prévus en 1962.

Ce n'étaient pas moins de 2 millions d'hectares

qui entamaient leur transformation : une véritable

réforme agraire.

Dans les dernières décennies les colons

commençaient à céder la place aux indigènes, surtout

dans le Constantinois et les vallées kabyles. Dès 1937

les achats de ceux-ci l'emportaient sur ceux des

Européens : de 100 000 hectares au cours de 1954.

Progressivement ils s'élevaient de degré en degré dans

les domaines aux fonctions auxquelles les Européens

les avaient initiés. Aujourd'hui, l'Algérie doit

acheter trois fois plus de céréales qu'elle n'en

produit, bien que deux tiers du vignoble aient été

arrachés.

« Comment se fait-il que le

colon français ait été capable de tirer

40 quintaux d'une parcelle de terre alors que

toi tu n'en tires que 10 ? Serais-tu un quart

d'homme ? », AlShaab,

8 juin 1956.

NUIT COLONIALE, GRISAILLE

INTELLECTUELLE !

«La France n'a su ni voulu imposer

l'enseignement obligatoire», P. Montagnon, op.

cit. « Avant 1962 seulement 2 % des

enfants musulmans apprenaient le français. »,

Pierre Branche, le Figaro, 15 octobre

1986.

Dans la Berbérie de 1830, seul existait

un enseignement religieux, uniquement pour les

garçons, en de nombreuses écoles coraniques,

approfondi par quelques-uns dans des médersas ou des

confréries (zaouias). En 1847, le duc d'Aumale, alors

gouverneur, demanda vainement aux « tolbas »

d'élargir leur enseignement à des connaissances

profanes. Des écoles arabes-françaises furent alors

ouvertes avec un certain succès : Coran le matin,

et, l'après-midi, des matières de base en français.

Dans le même temps, des initiatives de

dames françaises, puis de religieuses, s'efforcèrent

d'attirer des fillettes musulmanes dans des ouvroirs,

glissant à la faveur de travaux artisanaux quelques

rudiments d'instruction, peu souhaités par les pères.

La IIIe République voulut, en ses visées

assimilatrices, uniformiser l'enseignement des garçons

dans ses écoles primaires ; il y eut un recul des

familles redoutant un détournement de leur éthique

traditionnelle. Par contre, en Kabylie, des Jésuites,

auxquels succédèrent des Pères Blancs et des Sœurs

Blanches du cardinal Lavigerie, fondèrent avec succès

des écoles adaptées. Elles inspirèrent les « écoles

ministérielles » instaurées elles aussi en

Kabylie, par Jules Ferry en 1881.

Alors commença une geste, comparable à

celle des médecins de colonisation. A partir de 1891,

à l'Ecole normale d'instituteurs de Bouzaréa, une « section

spéciale » prépara à l'enseignement des

enfants indigènes : en 1937 1 200

sectionnaires avaient été ainsi formés. Dans le même

temps, des élèves-instituteurs kabyles étaient

fraternellement admis, suivant la filière normale —

près de 1 000 déjà en 1937.

Ces enseignants du bled accomplirent

leur tâche avec une abnégation de missionnaires, dans

de très rudes conditions matérielles et morales, ayant

à convaincre des parents longtemps hostiles. Peu à peu

ils devinrent tout à la fois, selon les termes d'un

recteur, « instituteurs, infirmiers,

agriculteurs, écrivains publics, guides et

conseillers d'une population qui les a vénérés comme

des saints ». Leur plus belle récompense

était la reconnaissance de leurs écoliers, à nombre

desquels ils insuffleront leur propre vocation.

Après une longue incubation, sans doute

aussi à la faveur de la guerre de 1914-1918, durant

laquelle soldats et ouvriers partis dans la métropole

s'étaient familiarisés avec une civilisation

farouchement récusée jusque-là, un retournement se

faisait sentir. Il devint une ruée, des garçons et,

avec un retard de quelques années des filles

elles-mêmes. Dès lors s'engagea une course poursuite

entre la marée démographique et la construction

d'écoles, le recrutement d'enseignants. En 1960,

39,2 % des enfants musulmans étaient scolarisés

(et non pas 2 %, Monsieur Branche, qui n'avez

retenu que la décimale) sur les mêmes bancs que les

petits Européens; non sans évidemment de grandes

inégalités régionales : à Alger, Oran, près des

trois quarts; dans l'intérieur du pays entre 40 et

15 %. Qu'on se représente les difficultés dans

des douars reculés ou chez les grands nomades du

Sud : il y eut même des écoles sous tentes !

La guerre d'Algérie, malgré la

destruction de nombreux locaux, n'avait pas ralenti

cette expansion, en partie grâce aux militaires des

S.A.S. et aussi à des innovations originales comme les

centres éducatifs. Ainsi Akbou, en pleine Kabylie,

comptait 50 % d'enfants scolarisés en 1961.

Désormais les filles aspiraient, non plus seulement à

un enseignement ménager ou artisanal, mais à une

formation professionnelle ou intellectuelle

moderne ; une section féminine d'adaptation de

l'enseignement fut mise sur pied dès 1949.

Pour les garçons était créé un

enseignement technique ; il ne leur inspira guère

d'attrait, considérant que l'instruction devait les

mener à des carrières plus intellectuelles. Mais le

long refus avait retardé de près de cent ans, si l'on

compare à leurs contemporains israélites, leur

ascension massive à l'enseignement secondaire et

supérieur. Cependant le décalage allait se rattraper :

effectivement le nombre des étudiants musulmans tripla

en 1943 et 1955.

Complétant les possibilités offertes,

les trois médersas créées en 1850 s'étaient ouvertes à

une scolarisation partiellement française, pour

aboutir en 1951 à leur transformation en lycées

franco-musulmans, un établissement y étant ajouté pour

les filles.

Leur accession à toutes les carrières

est illustrée par un palmarès des originaires de

Laghouat établi en 1950 : un avocat parisien, un

interne des hôpitaux de Paris, cinq professeurs de

lycée, deux professeurs de médersa, un directeur de

médersa en Mauritanie, seize instituteurs, un

imprimeur-éditeur à Alger, quinze officiers dont trois

supérieurs, trois interprètes au Maroc. Au moins aussi

féconde avait été la Kabylie. Parmi vingt-huit

ingénieurs, l'un des deux polytechniciens, Salah

Bouakouir atteignit le sommet de la hiérarchie

administrative, directeur du Commerce, de l'Energie et

de l'Industrie en 1954, secrétaire général adjoint

pour les Affaires économiques en 1960.

Parallèlement, l'Algérie a suscité un

véritable bouillonnement intellectuel et artistique.

Comme l'avait prédit Ernest Renan, « l'exploration

scientifique de l'Algérie sera l'un des titres de

gloire de la France au XIXe siècle ».

Chacun de ses chapitres s'orne de noms devenus

célèbres : géographes et géologues, préhistoriens

et historiens, archéologues romains et berbères (pas

moins de douze musées d'archéologie à travers

l'Algérie !), ethnologues, islamologues,

arabisants, berbérisants... Le Gouvernement général

donnait l'exemple, publiant au fil des années :

Exploration scientifique de l'Algérie,

40 volumes. Collection du Centenaire,

37 volumes, Documents algériens,

300 plaquettes.

Douze sociétés savantes œuvraient de

concert avec la Revue africaine qui publia durant cent

six ans 500 pages annuelles. L'Université

d'Alger, seconde de France, ajoutait aux chaires

habituelles des enseignements et treize instituts

concernant l'Algérie, l'Islam, le Sahara. Des

musulmans lui apportaient leur concours, les

Bencheneb, les Ben Sedirah, les Soualah, etc.

Et la Bibliothèque nationale, transférée

en 1959 de son délicieux et inconfortable palais

mauresque en un édifice admirable à tous égards, au

centre de la capitale algérienne, alimentait par

bibliobus 310 bibliothèques disséminées dans le

pays.

Une presse très développée, des maisons

d'édition fort actives (Jourdan, plus tard Baconnier,

entre autres), des conservatoires à Alger, Oran,

Constantine, faisaient une place aux musiques locales,

une société férue de musique, visitée par les plus

grands artistes, une architecture néo-mauresque aux

intéressantes réalisations, constituaient un ensemble

peu commun.

La beauté des paysages, la qualité de la

lumière, l'originalité, la variété des types humains

avaient inspiré de nombreux peintres, à commencer par

l'école « Orientaliste ». Aidés

par des mécènes locaux, trois importants musées des

Beaux-Arts, chacun dans les principales villes,

étaient complétés à Alger par une école des Beaux-Arts

et par une « Villa Abd el Tif » recevant

pour des séjours de deux ans deux boursiers peintres

ou sculpteurs.

Dans l'épanouissement littéraire, à côté

des « algérianistes », et de ceux

qui cultivaient la langue nouvelle du petit peuple

européen, deux noms restent célèbres : notre prix

Nobel, Albert Camus, d'ascendance modeste, et Paul

Robert, fils de colon qui, avant d'entreprendre

l'œuvre immense de son dictionnaire, avait écrit une

thèse sur la culture...des agrumes.

Grisaille intellectuelle ? Aucune

autre province française n'a engendré un pareil

siècle.

Témoignages nostalgiques

d'aujourd'hui :

« Effectivement il existait une

littérature très importante et très riche. Il y

avait une très grande animation. Le niveau était

très élevé. Alger était une grande capitale

intellectuelle. Des Algériens collaboraient. »

(Laadi Flici, El Moujahid, 26 juin 1985).

« Alger n'est qu'un gros

village sans particularités, sans âme, sans

identité. » (Meziane Ourad, Algérie-Actualité,

13-19 mai 1986.)

UNE ETHNIE ANNIHILEE ?

« Une bête immonde, du nom de

colonialisme, était venue annihiler leur

personnalité, leur identité, leur langue.» (Dr

Nacer Kettane, op. cit.)

Récusant évidemment « bête

immonde » et aussi le terme

« colonialisme» totalement inadéquat à

l'Algérie, dont on a pu nier qu'elle fût une colonie,

à tout le moins différente de toute autre, « unique

en son genre » selon l'expression de

l'historien anglais Alistair Horne, nous allons tout

de même réfuter les trois assertions qui précèdent.

Annihiler leur personnalité ? Si

l'on entend par là les efforts accomplis pour donner à

des populations demeurées dans un état médiéval,

accablées par des siècles d'une occupation turque

stérilisante, accès a la civilisation occidentale et

en faire peu à peu nos égaux : peut-être... Mais

n'aurions-nous rien fait dans ce sens, de quels

reproches encore pires serions-nous abreuvés par ceux

qui, à l'inverse, estiment que ce ne fut pas

assez !

Certes notre civilisation, telle qu'elle

a évolué, n'est pas en tous points bénéfique. Mais

même sans notre présence durant plus d'un siècle, la

Berbérie aurait-elle pu demeurer à l'abri du désir

d'occidentalisation qui a gagné toute une partie du

monde islamique ?

Les musulmans d'Algérie n'en avaient

point pâti quant à leur personnalité. La société

d'autrefois s'était modifiée par l'amenuisement des

hiérarchies féodales et le développement d'une classe

moyenne vivant dignement à l'européenne, ayant acquis

à notre exemple le goût du travail, la prévoyance du

lendemain, le sens des responsabilités.

Leur fidélité religieuse n'en était pas

affectée pour autant. A l'abri de toute pression, les

chrétiens, freinés d'ailleurs par la neutralité

officielle, ayant rapidement renoncé à un prosélytisme

actif, l'Islam maghrébin avait conservé toute sa

spécificité. S'il a été combattu, ce fut par une autre

fraction de l'Islam, le mouvement réformiste ayant

pris origine, dans le début du siècle, au

Proche-Orient, non exempt de connotations politiques.

Alors que rien dans l'Algérie « colonisée »

ne pouvait influencer fâcheusement la personnalité

autochtone, par contre il n'en fut pas de même dans la

métropole, lorsque l'émigration devint nécessaire pour

aider à vivre une population dont la prolificité

excédait les possibilités nourricières du pays. Mais

que devrait-on dire actuellement où les immigrés y

accourent sans raison impérieuse ? La

décolonisation ne les a-t-elle pas dotés des richesses

sahariennes, grâce auxquelles ils pourraient vivre

chez eux à leur aise ? A ne considérer que le

souci très légitime de garder leur identité, ne

serait-il pas préférable qu'ils demeurent dans leur

cadre naturel ?

Car l'on peut comprendre le profond

malaise, encore aggravé par la désinformation sur ce

que fut l'Algérie française, éprouvé par cette

génération dont fait partie Nacer Kettane, tiraillée

malgré tout entre la patrie de ses aïeux et la forme

de civilisation à laquelle elle a goûté.

Annihiler leur identité ?

Certainement pas une identité nationale, bien au

contraire suscitée par l'œuvre unificatrice des

Français, qui aussi l'ont confortée en exhumant et

mettant en valeur tout un patrimoine oublié,

indifférent à ses héritiers : prospectant les vestiges

romains, berbères et musulmans, explorant le brillant

passé d'anciennes capitales, Tahert, Kalaa, Bougie,

Tlemcen, collectant des manuscrits anciens,

reconstituant la trame historiques de siècles obscurs

et proposant ces découvertes à la connaissance de

tous, étudiant les particularités religieuses,

confréries, culte des saints, ainsi que les traditions

berbères d'une antiquité préhellénique, recueillant ce

qui persistait du fonds oral et encourageant leurs

adaptations théâtrales, s'intéressant aux poèmes, aux

chants, aux musiques arabes et berbères en

sauvegardant leur intégrité dans les conservatoires,

tout en les diffusant sur les ondes...

Les musées exposaient des pièces

anciennes, tapis, tissages, broderies, dentelles,

ébénisterie, poterie. Ces arts mineurs, si menacés de

nos jours, avaient fait l'objet de patientes

investigations, les tapis en particulier sur les lieux

de production (Tlemcen, Guergour, Mzab), et un service

de l'artisanat, compétent et rigoureux, veillait à la

conservation des pures traditions. Il n'est pas

jusqu'à l'enluminure qui n'ait été portée à un haut

niveau et enseignée. Osant enfreindre les interdits

religieux, quelques peintres musulmans commençaient à

révéler leurs talents. Il ne semble pas qu'ils aient,

a l'époque, perturbé des défenseurs inconditionnels de

l'identité.

Annihiler leur langue ? Ce n'est

pas dans notre Algérie que leur langue a été menacée,

mais en France, chez les émigrés installés avec leurs

familles. La seconde génération emploie moins

volontiers l'arabe ou le berbère que le français, si

même elle ne les ignore.

Au temps de la colonisation

l'enseignement en français n'avait en rien nui aux

langues locales qui continuaient à être couramment

parlées, un peu moins le berbère : ayant perdu

depuis des siècles son écriture, il n'avait pu être

retenu comme langue administrative, alors qu'un tiers

de berbérophones peuplait le pays.

L'arabe, enseigné en option dans le

secondaire, pouvait être approfondi dans les medersas

et, ainsi que le berbère, à la Faculté, en sa

littérature et ses dialectes, auprès de maîtres de

grande notoriété. De tout temps des Européens furent

de fins arabisants, traducteurs arabes.

Radio-Alger diffusait régulièrement des

émissions en arabe et en berbère et une presse en

langue arabe n'avait cessé de paraître. Des musulmans

d'Algérie parmi les plus éminents ont écrit leurs

œuvres en arabe. Un exemple significatif est celui du

cheikh Benalioua, dont les textes d'un niveau

spirituel et intellectuel exceptionnel ont connu un

rayonnement dans une élite occidentale, bien que très

partiellement traduits encore en français et en

anglais.

Une cohorte de romanciers, souvent des

instituteurs, fit une brillante entrée dans la

littérature francophone, le français leur apparaissant

un meilleur mode d'expression et de diffusion; ils

n'éprouvaient certainement pas, du moins la plupart,

le sentiment de se dépersonnaliser en n'usant point de

leur langue maternelle (souvent le berbère).

Le bilinguisme vers lequel tendait

l'Algérie n'apportait-il pas un enrichissement sans

nullement porter atteinte à l'identité ? Les

Algériens d'aujourd'hui l'ont compris, qui n'ont pas

éliminé le français de leur enseignement : la

presse la plus importante continue à être rédigée dans

notre langue ; et l'on est frappé par l'élégance

et le raffinement du style des rédacteurs, que

pourraient leur envier bien de leurs confrères

métropolitains. Cette francophonie solidement

implantée reste l'un des vestiges les plus tangibles

de notre temps révolu.

Nous nous sommes limités à cinq

contre-vérités parmi les plus grossières et les plus

répandues. Il en est bien d'autres : en

particulier les relations existant naguère entre les

ethnies ne cessent d'être dénaturées par l'audiovisuel

et l'imprimé.

Exemples : le film « La

dernière image » réintitulé par Marie Elbe

« La dernière caricature », ou encore, dans

l'émission plusieurs fois citée, les termes, repris

avec tant d'insistance, de D. Leconte (« rebut

de la Méditerranée... colonie-dépotoir »)

et de A. Vircondelet (« lie du peuple

français, résidu de différents pays du bassin

méditerranéen ») ont amalgamé, parmi les

premiers arrivants, les parasites passagers des armées

en campagne et des pays neufs avec les pionniers

héroïques, semblant oublier que leur pauvreté n'était

nullement synonyme de lie. Combien les téléspectateurs

auront gardé l'impression que nous étions la

descendance de méprisables aventuriers alors que nous

nous honorons d'avoir pour ancêtres, outre les

défricheurs d'avant-garde, les autres colonisateurs,

honnêtes et courageux ouvriers, artisans, commerçants,

fonctionnaires et militaires se fixant dans le pays —

mille par an pendant de nombreuses décennies —,

déportés politiques de 1848 et 1851 — peu cependant

restèrent —, beaucoup de riverains de la Méditerranée

occidentale, français et étrangers, d'autres aussi de

province, plus éloignées, comme les Alsaciens-Lorrains

en 1871, et de Suisse, d'outre-Rhin, toutes ces

populations d'origines si diverses qu'une ou deux

générations avaient fondues en une communauté

européenne unie.

Entre elle et les communautés

autochtones, contrairement à ce que l'on s'efforce

d'accréditer, une symbiose exceptionnelle était en

bonne voie de réalisation, les Français remplissant un

rôle d'encadrement dont l'Algérie ne saurait se passer

de sitôt, tout en respectant des fidélités à des modes

de vie traditionnels.

Sur une telle cohabitation, la

controverse, hélas ! n'a plus d'objet ;

retenons seulement le plus convaincant autant

qu'émouvant des témoignages : l'accueil

unanimement chaleureux, fraternel, réservé à ceux

qu'on appelle « Pieds-Noirs » par

les Algériens d'aujourd'hui. Voici quelques années le

pèlerinage des anciens d'Oranie à la basilique de

Santa Cruz en fut un éclatant épisode irrécusable.

Il y a là de quoi surprendre, et

peut-être faire réfléchir ceux qui n'ont pas eu le

privilège de vivre dans l'Algérie d'alors, difficile

en soi à se représenter telle qu'elle fut, et plus

encore à travers son image entièrement faussée par la

désinformation malveillante qui continue de sévir.

Pierre

GOINARD.

________________

(1) C'est nous qui soulignons

(2) Alger l'Amour Presses de la Renaissance

1982

(3) Les Pieds-Noirs, Le Seuil, Edit. 1980.

|