Retour à la première partie Retour à l'accueil

LA VICTOIRE OUBLIÉE (II)

La colonne monte au feu, le chef, le drapeau, les hommes. « Un seul but, la victoire ! » C'est le mot d'ordre qu'ils ont reçu et la devise qu'ils se sont donnée. Ils vont à leur destin d'un pas égal, égaux sous l'uniforme. La route s'annonce longue et périlleuse, il y aura assez de gloire pour tous. « La France a perdu une bataille... », l'Armée d'Afrique et les Alliés sont là. Fait d'armes unique dans son histoire, la mère patrie envahie par l'ennemi sera délivrée par son empire.

Le régime politique et administratif de l'Afrique du Nord, tel qu'il résultait des conventions d'armistice de juin 40, était à bien des égards moins contraignant que dans la mère patrie. Et, si la population eut à y souffrir de sévères privations, en raison des limites de la capacité agricole aggravées par l'intransigeance du blocus maritime britannique et l'exigence outrancière de l'« Afrika Korps » en matière de ravitaillement, les répressions policières et les persécutions raciales y furent sensiblement en retrait sur la métropole.

L'étatisme circonstanciel qui, à l'époque, avait placé les pouvoirs civil et militaire dans une même main, avait également permis, grâce à la compétence et aux qualités patriotiques de certains chefs, de garder intact le capital économique, stratégique et humain de ce vaste territoire. Mieux encore, à la barbe des commissions de contrôle germano-italiennes, ces mêmes chefs étaient-ils parvenus à accroître leur potentiel militaire et à demeurer en étroite intelligence avec les Etats-Unis. De sorte qu'à l'heure du débarquement allié, qui replaçait de facto l'Algérie et le Maroc en état de belligérance contre l'Axe, il suffisait de raccorder le pays et les hommes à l'événement, conformément à la loi et à la tradition républicaine, puis de les entraîner à nouveau dans le bon combat.

Ce fut l'affaire de quelques jours. Répondant au mot d'ordre du général Giraud « Un seul but, la victoire ! », l'Armée d'Afrique renaissante se mettait en marche sous des pluies torrentielles et bravait le feu d'un ennemi supérieurement équipé, ouvrant ainsi une première brèche dans ses défenses et se frayant un chemin vers la gloire dans le bourbier tunisien.

Hélas ! Le désintéressement politique de ce chef et l'abnégation de ses hommes ne désarmaient pas ceux dont la victoire n'était pas le seul but.

L'accession de l'amiral Darlan aux plus hautes responsabilités divisait l'opinion et créait un facteur de discorde. Alger, nouvelle capitale de la France au combat, était aussi la ville aux mille et un complots. Creuset de toutes les forces patriotiques, elle était également le marais de toutes les ambitions pour ceux qui s'étaient en quelque manière donné pour devise « Un seul but, le pouvoir ! »

Georges BOSC

********************************

DES MARÉCAGES DE LA POLITIQUE A LA BOUE DES TRANCHÉES

Vichy face au débarquement allié en Afrique du Nord

C'est dans la journée du 6 novembre 1942 que les Allemands, informés de la progression de l'immense convoi anglo-américain en Méditerranée, pressentirent l'imminence d'un débarquement sur la côte nord-africaine. La décision fut alors prise de renforcer la « Luftwaffe » dans le secteur méditerranéen et le soir du 6 novembre, à 22 heures 15, le général Bœhme, représentant l'O.K.W. (commandement suprême des forces armées allemandes) à la commission d'armistice de Wiesbaden, prévint l'un des délégués français, le colonel Vignal, du survol de la zone libre par une escadre aérienne de la « Luftwaffe » dans la journée du 7.

Le 8 novembre, vers 2 heures du matin, la nouvelle du débarquement éclatait à Vichy et se propageait rapidement, bientôt répercutée par les premières émissions de radio. Immédiatement avertie, la base de Toulon était mise en alerte ; le plan consistant à maintenir la flotte en situation de non-intervention, sauf cas de violation des clauses de l'armistice par l'Axe et sur ordre du maréchal. Le ministère de la guerre, à son tour, était prévenu à 3 heures. Dans l'heure suivante, l'ambassadeur des Etats-Unis faisait remettre une lettre du président Roosevelt à l'adresse du maréchal Pétain pour l'informer de l'envoi en Afrique du Nord d'une puissante armée américaine, afin de devancer une invasion allemande sur ce territoire et de préparer la libération de la France.

Sur le conseil de son médecin, le docteur Ménétrel, le vieil homme ne devait être réveillé qu'à 7 heures mais, entre-temps, un conseil réuni autour du président Laval élaborait un modèle de réponse stéréotypé exprimant surprise et indignation, selon la stricte application de la convention d'armistice. Il fallait qu'un tel texte pût être présenté aux Allemands. A son réveil, après avoir lu le message du président américain, le chef de l'Etat aurait prétendu, qu'il avait rêvé du débarquement. Il ne semblait manifester ni surprise ni mécontentement. Après quoi, ayant pris connaissance de la réponse proposée, il en approuvera les termes et la paraphera.

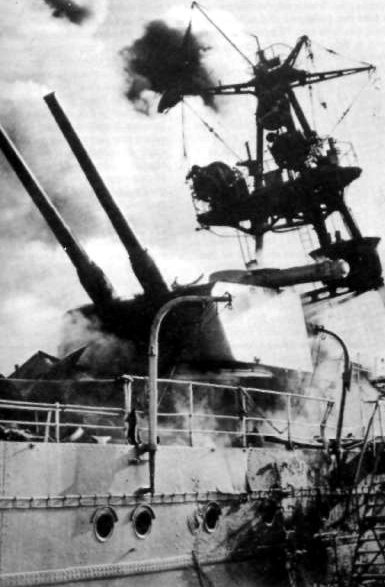

Toulon,

27 novembre 1942 « ...une centaine de

bâtiments

calcinés, chavirés, formant un

gigantesque amas de

tôles tordues... »

Immédiatement, un véritable feu croisé de télégrammes va s'échanger entre Darlan et Pétain. Leur décryptage donnera lieu à bien des controverses de la part des politiques et des historiens. Mais dès lors que l'Empire va entrer dans le bloc allié, que l'invasion de la zone sud devient une certitude et que la flotte, ultime concession arrachée à Rethondes, demeure quasi-intacte dans les eaux de Toulon, l'heure n'est plus à la ruse, ni au double langage, mais à la décision. Bien peu le comprendront ou seront muselés du fait de l'ennemi. Ainsi, tandis que le chef de l'Etat et le commandant suprême des forces armées persistent dans un dialogue stérile et un système suranné, l'Allemagne s'est ressaisie : en tout état de cause, elle a résolu de durcir sa position envers la France.

En conséquence, les nombreux conseils des ministres qui vont se succéder à Vichy ne feront qu'entériner les ultimatums de Berlin. Le 8 novembre au soir, ce sera l'acceptation d'une « aide » de la « Luftwaffe » sur la côte algérienne et la rupture des relations diplomatiques avec les Etats-Unis. L'autorisation pour l'Axe d'atterrir sur l'aérodrome de Tunis-EI-Aouina sera donnée le 9. Douloureux 11 novembre, la « Wehrmacht » envahit la zone libre sans rencontrer la moindre résistance et, le même jour, le général Weygand est arrêté, puis interné en Allemagne ; il sera bientôt suivi par de Lattre de Tassigny, emprisonné à Riom. Les Allemands entrent à Tunis le 12. Le 14, Pétain désavouera officiellement Darlan, Giraud et Noguès, mais, les couvrant par la bande, il se verra à son tour destitué du pouvoir exécutif au profit de Laval le 17.

Le 27 novembre enfin, jour funeste entre tous, sera marqué par deux drames : la dissolution de l'armée d'armistice et, surtout, le tragique sabordage à Toulon de la flotte placée sous les ordres de l'amiral de Laborde. Voilé par la fumée des incendies, le soleil se lève sur le spectacle cauchemardesque offert par une centaine de bâtiments calcinés, chavirés, formant un gigantesque amas de tôles tordues et un enchevêtrement indescriptible de mâts et de poutrelles baignant dans le mazout. Un bilan désastreux : 3 cuirassés, 7 croiseurs, 1 transport d'aéronefs, 29 torpilleurs et 12 sous-marins, 230 000 tonnes d'acier au total ont été englouties. Seuls 3 sous-marins, le « Glorieux », le « Marsouin » et le « Casablanca » parviendront à rallier l'Afrique du Nord et reprendront le combat.

Le sabordage de Toulon, accompli sous l'autorité de Vichy, fut néanmoins accueilli dans le monde libre comme un acte de résistance d'une portée exceptionnelle. Ce sacrifice apportait le plus cinglant démenti à Churchill et condamnait à jamais l'agression de Mers-el-Kébir. Les Alliés unanimes rendirent hommage à la marine française. L'événement eut un retentissement considérable de Moscou à Washington et des journaux américains titrèrent à la une « gloire à Toulon ! » Ainsi, l'honneur était sauf, mais à quel prix ?

**********************************

Alger, ville aux mille et un complots

L'amiral Darlan, nouveau pacha d'alger

Le 8 novembre 1942, la politique de patience douloureuse, menée en Afrique du Nord, portait enfin ses fruits. Sans doute, la France qui s'enlisait chaque jour davantage allait en souffrir plus douloureusement, mais la libération ne pouvait être qu'à ce prix.

Darlan, que l'opinion désignait en numéro deux derrière Laval au baromètre de l'impopularité, était réprouvé totalement par Churchill. Il n'en avait pas moins obtenu le ralliement aux Alliés des chefs militaires et des hauts responsables civils de l'Algérie et du Maroc. L'Afrique Occidentale Française n'allait pas tarder à se rallier à son tour sans combat. Seule la Tunisie manquait à l'appel. Le bilan n'était pas négligeable et Roosevelt, réprimant quelque peu son aversion pour l'amiral, sentiment fondé sur son passé pro-allemand, en était arrivé à le tolérer comme un pis-aller. Eisenhower, en revanche, et surtout Murphy, qui le connaissait de longue date en bien et en mal, étaient mieux disposés à son égard. Sans doute voyaient-ils juste : tandis que Giraud manifestait ouvertement son désintérêt pour la politique, Darlan s'était plongé activement dans les dossiers et sa capacité à gérer les affaires déchargeait d'autant le commandement allié.

Alger,

novembre 1942 : L'amiral François Darlan

et le

général Henri Giraud en conversation au Palais d'Eté.

L'intérêt militaire exigeait une rapide et totale réconciliation de l'ensemble du haut commandement français, « légalistes » et « conjurés » réunis. Le général Juin, commandant en chef des forces armées en Afrique du Nord depuis le rappel du généralissime Weygand, en novembre 1941, s'employa pour sa part, non sans mérite, à faire reconnaître par l'ensemble l'autorité suprême du général Giraud.

L'amiral Darlan, quant à lui, devait se charger de rallier la flotte de Toulon ; démarche à laquelle le général Clark était particulièrement attaché. Il intervint donc dès le 10 novembre et multiplia ses relances en pure perte ; l'amiral de Laborde se montra intraitable. Seul le maréchal aurait pu le fléchir alors que Laval était à Berlin, mais il n'osa pas. Cet échec devait affecter Darlan au plus haut point. De même échoua-t-il dans ses tentatives en vue de rallier l'amiral Estéva, résident général à Tunis, et l'Amiral Derrien, préfet maritime de Bizerte.

C'est le 13 novembre qu'au sein du haut commandement français à Alger fut admis solennellement le principe de la sécession provisoire de l'Afrique d'avec la métropole et celui de la coopération totale avec les Alliés. Il fut également décidé que l'amiral Darlan prenait la tête du gouvernement civil et politique avec le titre de haut-commissaire en Afrique. Le général Giraud devenait commandant en chef des forces françaises, le général Juin conservant pour sa part le commandement en chef des forces terrestres en Afrique du Nord. Les gouverneurs Châtel pour l'Algérie et Boisson, en cours de ralliement, pour l'Afrique Occidentale Française, gardaient leurs titres, de même que le résident général Noguès au Maroc. Avertis par Clark en début de matinée, le général Eisenhower et l'amiral Cunningham, représentant respectivement les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, embarquaient dans une « Forteresse volante » à Gibraltar et se posaient vers midi à Maison-Blanche. A 13 heures, ils étaient à l'hôtel Saint-George et, à 14 heures, s'ouvrait la conférence avec les Français. A 15 heures, l'affaire était bouclée ; l'accord reconnu verbalement devant être soumis, pour approbation définitive, à Franklin Roosevelt et Winston Churchill.

Les - Accords Darlan-Clark -

Séquelle d'un armistice humiliant, l'antagonisme qui opposait le camp des officiers « conjurés », Mast, Béthouart, Monsabert, Jousse, Baril, Chrétien, Beaufre, à celui des « légalistes », Darlan, Noguès, Moreau, Kœltz, Bergeret, Mendigal, Boissau, Welvert, ne pouvait s'éluder en un tournemain.

En un premier temps, l'heureuse issue de la conférence franco-alliée du 13 novembre, qui devait beaucoup à la diligente médiation de Juin en faveur de Giraud, avait une signification politique capitale puisqu'elle sanctionnait la rupture entre l'échelon d'Etat, en voie de création à Alger, et le gouvernement de Vichy, de même qu'elle scellait la rentrée en guerre de l'Empire aux côtés des Alliés. Elle allait conduire, le 22 novembre, au ralliement sans coup férir de l'Afrique Occidentale Française et à la signature d'un véritable traité d'alliance militaire connu sous le nom d'« Accords Darlan-Clark ».

Alger,

novembre 1942 : Le général Eisenhower,

l'amiral

Darlan et le général Clark.

Ce même 13 novembre, un télégramme de Vichy transmis par l'amiral Auphan, secrétaire d'Etat à la Marine, et semblant émaner du maréchal, parvient à Darlan sur le cable secret de l'Amirauté. Dans ce bref message, le chef de l'Etat dit approuver confidentiellement l'entente avec les Alliés mais doit officiellement souscrire au « diktat » de l'occupant. Voici le texte de cette dépêche « Accord intime du maréchal et du président Laval (sic) mais décision officielle soumise autorités occupantes(1) ».

____________________

(1)

Dans les heures qui suivirent le débarquement, le transfert du

maréchal Pétain de Vichy à Alger fut

sérieusement envisagé. Le colonel pilote Chassin ou

tout autre eût pu aisément l'enlever d'un coup d'aile.

Le chef de l'Etat s'y refusa en raison de son grand âge, 86

ans, et conformément à sa fameuse formule « j'ai

fait don de ma personne à la France ». La présence

du maréchal dans le camp allié eût notablement

influencé l'histoire.

Cette pièce capitale et d'une authenticité indiscutable, dite de « l'accord intime », survenait au moment le plus favorable pour l'amiral Darlan et son entourage, libérant enfin les consciences encore indécises. Ayant informé Clark, et fort du soutien de Pétain, Darlan faisait, le 15 novembre, la déclaration suivante :

« Depuis l'invasion de la zone libre, contre laquelle il a protesté autant que les circonstances le lui permettaient, le maréchal se trouve dans l'impossibilité de faire connaître sa pensée intime aux Français. Tous les moyens de transmission sont, en outre, sous le contrôle allemand.

Le maréchal m'a télégraphié le 9 novembre qu'il était satisfait de ma présence en Afrique du Nord, me renouvelant encore l'assurance de sa confiance absolue.

Le 11 novembre, me croyant privé de ma liberté, il a donné délégation de pouvoirs au général Noguès.

Le 13 novembre, le général Noguès me remettait, avec l'assentiment du maréchal, les pouvoirs qui lui avaient été dévolus.

Dans ces conditions, je déclare : les légionnaires et fonctionnaires de tous rangs, les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre, de mer et de l'air en Afrique du Nord qui ont prêté serment au maréchal doivent considérer qu'ils sont fidèles au maréchal en exécutant mes ordres.

Je prends pour moi seul la responsabilité de cette décision, qui n'a pour unique objet que d'assurer le bien de l'Empire et l'Unité nationale. Je désigne comme chef militaire le général Giraud, qui a toujours servi la France avec honneur.

Le 15 novembre 1942.

L'amiral de la Flotte Darlan ».

Naturellement, l'amiral était, en retour, officiellement cloué au pilori et sa proclamation se voyait totalement désavouée par Vichy, tandis que, le surlendemain 17 novembre, le maréchal Pétain était démis de son pouvoir au profit de Laval.

A peine les décisions relatives au partage des pouvoirs politiques et militaires étaient-elles prises pour l'Afrique du Nord qu'on se préoccupa du sort de l'Afrique Occidentale Française, désormais isolée et coupée de tout contact avec la métropole. Dakar, base stratégique de la plus haute importance apparaissait nécessairement liée au bloc algéro-marocain. Elle devait, sans différer, jouer son rôle d'escale aérienne entre l'Amérique et l'Afrique, et servir de bastion sur l'Atlantique dans la lutte anti-sous-marins. On savait le gouverneur général Boisson foncièrement patriote et légaliste, à la manière de Weygand dont il partageait étroitement les idées.(2) Ainsi, avait-il réussi à maintenir l'Afrique Occidentale Française hors de toute intrusion de l'Axe, hormis la brève mission du conseiller Meellhausen, alias Martin, qu'il s'attacha à berner systématiquement. Il s'était, de la même façon, opposé avec une grande fermeté au raid anglo-gaulliste du 23 septembre 1940. Désigné par Darlan, avec les encouragements de Clark, le général Bergeret s'envolait le 14 novembre pour Dakar, porteur de l'« accord intime » et de l'offre de ralliement. Il n'eut guère de difficultés à convaincre Boisson qui, dès le 15, réunissait à son tour une sorte de conseil de défense afin de définir les modalités d'accord avec les Alliés. L'amiral Collinet devait s'y montrer le plus réticent. Sa mission accomplie, Bergeret regagnait Alger le 16, suivi de près d'une délégation militaire chargée par Boisson de vérifier l'authenticité de l'« accord intime » et surtout, d'obtenir la reconnaissance absolue par les Américains de l'autorité française sur le territoire de l'Afrique Occidentale Française en contrepartie de son ralliement. Cette clause étant reconnue, les émissaires regagnaient Dakar le 20, les marins finissaient par céder le 22 et, le 23 novembre au matin, le gouverneur général Boisson annonçait le ralliement officiel de l'Afrique Occidentale Française à Darlan et aux Alliés. C'était un incontestable succès pour Darlan qui réussissait par simple négociation là où les canons de la « Navy » et l'expédition gaulliste avaient échoué.

__________________

(2)

Le gouverneur Boisson, aux côtés du général

Weygand, fut l'un des plus ardents opposants au protocole de Paris,

du 28 mai 1941, par lequel l'amiral Darlan, alors au faite de sa

politique de collaboration, comptait engager la France dans

d'inadmissibles concessions au gouvernement allemand. Il ne

s'agissait pas moins que d'autoriser l'Allemagne à utiliser la

base de Bizerte pour le ravitaillement et le renfort de l'« Afrika

Korps » en lui fournissant shipping, escorte maritime,

camions, matériel ferroviaire, voire munitions, et de lui

concéder Dakar comme escale pour ses sous-marins. Le 6 juin, à

l'issue d'un conseil des ministres élargi à la

participation de Weygand, Boisson et Estéva, le maréchal

Pétain rejetait le protocole.

En outre, le ralliement de Dakar apportait sur terre, dans les airs et principalement sur mer, un renfort considérable à la défense commune. Quelque 60 000 hommes de troupe venaient grossir les rangs de l'Armée d'Afrique. Un groupe de bombardiers « Glen-Martin », des avions de grande reconnaissance et de surveillance côtière constituaient une appréciable force d'appoint aéronavale de 90 appareils. Enfin et surtout, c'était le retour au combat d'une magnifique escadre composée du cuirassé « Richelieu », des 3 croiseurs lourds « Gloire », « Montcalm » et « Georges Leygues », des 2 croiseurs légers « Malin » et « Terrible », de 10 avisos, 12 sous-marins et du navire-atelier « Jules Verne » avec leurs équipages au complet, soit 10 000 marins.

Entre-temps, les rapports du pouvoir ayant été communément admis par Darlan, Giraud et Noguès puis entérinés par Eisenhower, il importait de constituer un organe gouvernemental dans les meilleurs délais. Le but essentiel était de remettre une force française dans la guerre aux côtés des Alliés et rien de plus. Aucune orientation politique ne devait être engagée. Hormis l'administration civile, militaire et, à un certain échelon, diplomatique, aucune action ne pouvait être entreprise, aucune décision ne devait être prise avant que la France soit entièrement libérée. Etant admis que le maréchal Pétain, otage des Allemands, n'était plus en mesure d'exercer ses pouvoirs sur un territoire libéré par les Alliés, la base légale du « gouvernement d'Alger » reposait sur un texte constitutionnel, l'article 4 quater du 10 février 1941 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'Etat, la fonction étant, en cas d'empêchement, transférée à l'amiral de la Flotte. C'est ainsi que l'amiral Darlan légitimait son accession au rang de haut-commissaire de France résidant en Afrique française. Le 18 novembre, il nommait le général Bergeret, de retour de Dakar, haut-commissaire adjoint. Quant aux départements, ils furent répartis, avec le titre de secrétariats, de la manière suivante :

« Affaires politiques et intérieures : Rigault, chargé du maintien de l'ordre, de l'information et de la censure, avec comme adjoint aux Renseignements et à la Sécurité militaires : Henri d'Astier de la Vigerie, véritable maître de l'ordre public.

Relations extérieures : Tarbé de Saint-Hardouin, chargé de la reconstitution d'un ministère des affaires étrangères et des négociations avec les puissances étrangères. Il prit comme adjoint provisoire M. de Mirasse, ministre plénipotentiaire.

Production et Distribution : Blonde.

Finances : Pose(3)

Commerce extérieur : commandant Bataille.

Section militaire : colonel de Saint-Didier, chargé de la liaison entre le haut-commissariat et le haut commandement.

Il y eut aussi un délégué du haut-commissariat pour les Affaires économiques et financières.

Pour assurer la liaison entre les compartiments de l'Afrique du Nord et l'Afrique Occidentale Française, ainsi que les colonies ralliées, il était créé un organisme politique dénommé Conseil Impérial, (ordonnance du 7 décembre, publiée seulement après la disparition de Darlan). Ce conseil devait se réunir périodiquement (on admettait que ce serait une fois par mois) et comprenait Qarlan, Bergeret, Noguès, Boisson et Giraud (Estéua n'était plus libre à Tunis). »

____________________

(3)

Pose, professeur de droit et économiste, était

directeur de la Banque nationale pour le Commerce et l'Industrie

(B.N.C.I.) et, en cette qualité circulait entre la zone

occupée, l'Algérie et le Maroc. Il était à

Casablanca le 8 novembre.

Le général Alphonse Juin.

Restait à résoudre la déplorable affaire des « officiers compromis ». Ainsi, des patriotes tels Mast, Monsabert, Jousse, Baril, et Béthouart, le plus menacé, ceux-là mêmes qui avaient préparé le débarquement et engagé le retour de l'armée sur le chemin de l'honneur se trouvaient aux arrêts de rigueur pour « abandon de poste ». Ces mesures d'ostracisme, dont les militaires sont hélas coutumiers, dissimulaient, sous couvert du sacro-saint règlement, des sentiments mesquins qui n'honoraient guère Darlan et tous ceux qui, avec lui, tiraient bénéfice de la situation sans s'être exposés. Le haut commandement allié se gardait d'intervenir et Giraud se dérobait. Il ne fallut pas moins d'une intervention personnelle du président Roosevelt, le 17 novembre, pour que l'amiral Darlan se résolve à la « décision d'amnistie ». Ce document insuffisant, daté du 18 novembre et notifié « secret », était enfin complété par la « décision d'absoute » du 10 décembre.

Par ailleurs, experts et juristes s'étaient mis activement à l'ouvrage. Leur travaux devaient aboutir à un texte d'accord en vingt articles qui fut signé le 22 novembre par Darlan et Clark. Ce document, matérialisant les « Accords Darlan-Clark », marquait la prééminence des Etats-Unis, les Britanniques n'étant jamais nommés en tant que tels mais seulement évoqués de manière métaphorique en tant qu'« alliés » ou « forces affiliées ». Il se bornait à définir les modalités d'une convention militaire dont seul le préambule, cité ci-après, précisait la double intention politique qui était de justifier le débarquement allié par la menace allemande, pour combattre ensuite communément les forces de l'Axe jusqu'à la victoire :

« Les forces des Etats-Unis et de leurs alliés ont débarqué en Afrique Française du Nord dans le but d'empêcher la domination de ce territoire par les forces allemandes ou italiennes et leurs alliés, afin de poursuivre la guerre par la défaite des Puissances de l'Axe.

En vertu d'un commun accord entre les personnalités officielles dirigeantes en Afrique Française du Nord, l'amiral de la Flotte François Darlan a été reconnu haut-commissaire pour l'Afrique Française.

Il a été convenu par tous les éléments français intéressés et par les autorités militaires américaines, que les forces françaises aideront et appuieront les forces des Etats-Unis et de leurs alliés pour chasser l'ennemi commun du sol de l'Afrique, libérer la France et réaliser la restauration intégrale de l'Empire français. Afin d'atteindre ce grand but et pour conclure les arrangements nécessités par la présence en Afrique du Nord de forces considérables des armées américaines et de leurs alliés, l'accord ci-après a été conclu à Alger ce 22 novembre 1942. »

Les vingt articles de l'accord fixaient les dispositions de nature à permettre la coopération des forces alliées et françaises, ces dernières étant placées sous l'autorité exclusive du commandement français. Le personnel gouvernemental français demeurait en place. Les Américains étaient autorisés à utiliser selon leur convenance les ports et aérodromes. De même pouvaient-ils user du réseau des télécommunications. Plusieurs articles traitaient des questions juridiques, financières et économiques, notamment les réquisitions et l'aide alimentaire américaine aux populations civiles. La censure était placée sous le régime de la mixité. L'important article 11 stipulait l'amnistie de toutes personnes « ayant fait l'objet de restrictions, détentions ou condamnations en raison de leurs rapports avec les Nations Unies ». Contrairement aux violentes diatribes des gaullistes et du « groupe des cinq », les « Accords Darlan-Clark » ne dénonçaient en rien les « Accords Murphy-Giraud(4)» du 2 novembre. Ils constituaient en fait un arrangement militaire temporaire déterminé par la situation du moment et destiné à tracer les bases de la coopération franco-alliée.

La figure de l'amiral Darlan n'en continuait pas moins, dans les esprits, à refléter l'image d'une longue et étroite collaboration avec l'Allemagne depuis l'armistice. De telle sorte que sa reconnaissance par Eisenhower et Clark en tant qu'interlocuteur privilégié d'abord, de haut-commissaire ensuite, tenait du paradoxe, voire de la provocation. Toutefois, les faits l'ont confirmé, l'amiral était bien le seul, dans cette situation complexe, à pouvoir contrôler rapidement et efficacement l'ensemble des forces militaires en Afrique française.

Il était, bon gré mal gré, le premier maillon d'une chaîne à laquelle devaient s'arrimer les Américains pour prendre pied avant de progresser. Malgré l'aversion de Roosevelt, l'hostilité de Churchill, la colère des « cinq » et l'exécration des gaullistes, sur un plan pragmatique, le passage par Darlan représentait un moindre mal, une sorte d'« abcès de fixation ». Il n'empêche qu'à Londres aussi bien qu'à Washington, la presse se déchaîna. On y traitait l'amiral de « stinking skung(5) » et on y lisait des mentions telles que « Pas de compromis avec Vichy », ou encore « Le premier Quisling employé par les Etats-Unis », etc. Churchill lui-même adressa une note sévère à la Maison Blanche. Si bien que, sous la pression de l'opinion, le président Roosevelt se résolut, le 17 novembre, à prononcer sa fameuse déclaration dite de l'« expédient provisoire » qui, tout en clarifiant le jeu politique américain, portait un coup très dur à l'autorité de Darlan. En voici l'extrait le plus significatif :

« J'ai accepté les arrangements politiques que le général Eisenhower a faits pour le moment en Afrique du Nord et en Afrique Occidentale. Je comprends parfaitement et j'approuve les sentiments qui ont cours aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, où l'on considère que, compte tenu des événements qui se sont déroulés pendant ces deux dernières années, aucun arrangement permanent ne peut être conclu avec l'amiral Darlan.

_________________

(4)

Sans doute les « Accords Darlan-Clark » ne

précisent-ils pas que « le gouvernement des

Etats-Unis considère la Nation française comme une

alliée et la traitera comme telle ». De même,

ne mentionnent-ils pas « l'extension de la loi Prêt-Bail

à l'Afrique française ». Ces deux articles

essentiels figuraient effectivement dans les « Accords

Giraud-Murphy ». L'intervention de Lemaigre-Dubreuil et de

Giraud auprès de Roosevelt à An(a, le 24 janvier 1943,

aboutira à la reconnaissance expresse des « Accords

Giraud-Murphy » par le président des Etats-Unis.

(5) Putois puant.

La population des Nations Unies ne voudrait pas davantage reconnaître l'autorité du gouvernement de Vichy en France ou dans tout autre territoire français. Nous sommes opposés aux Français qui ont cédé à Hitler et à l'Axe. Personne dans notre armée n'a autorité pour discuter du futur gouvernement de l'Empire français. Le futur gouvernement de la France sera choisi non par un seul individu, sur le territoire métropolitain ou dans les colonies, mais par le peuple français lui-même, lorsqu'il aura été libéré par la victoire des Nations Unies. L'accord temporaire actuel ne peut être qu'un expédient provisoire que seuls justifient les nécessités stratégiques... »

Alger,

22 décembre 1942 : Dernière sortie officielle de

Darlan ; l'amiral

reçoit les notables musulmans au

« Colisée » pour l'Aïd-el-Kebir.

Par la suite, le sobriquet d'« expédient provisoire » fut ironiquement appliqué à Darlan lui-même. Ironie qui confine au cynisme, sachant que l'amiral devait être assassiné un mois plus tard. Néanmoins, le travail de mise en ordre et de mise en marche accompli durant cette courte période est considérable.

Un climat de fièvre

L'amiral Darlan était installé depuis un mois au palais d'Eté où il exerçait ses fonctions de haut-commissaire de France résidant en Afrique Française, entouré de son « gouvernement ». S'il avait habilement distribué les rôles aux membres du « groupe des cinq », ces derniers ne lui conservaient pas moins rancune d'avoir évincé leur champion, le général Giraud, sous la main duquel ils avaient espéré disposer d'un pouvoir discrétionnaire propice à une politique selon leur goût.

Par l'Espagne refluait en Afrique du Nord une cohorte de réfugiés, pour la plupart bons français et dévoués à la cause alliée. Il s'y trouvait des pétainistes déçus, dont on ne pouvait suspecter la sincérité, et des officiers de l'armée d'armistice, animés du meilleur esprit, qui venaient à point nommé renforcer l'encadrement d'une Armée d'Afrique en plein redressement. En même temps, hélas, un ramassis hétéroclite d'individus troubles, de faux justiciers et de conspirateurs de rencontre réussissait à passer par mailles. Il était accompagné de tout un demi-monde de femmes d'intrigues et d'aventurières. L'ensemble formait une faune interlope qui vivait à l'hôtel, au café et hantait les cercles d'officiers en quête de bonnes fortunes.

Un climat de fièvre, propice à l'incubation des complots, flottait à Alger en cette fin d'automne. Les murs se couvraient de graffitis, d'appels à la révolte et de slogans meurtriers : « Darlan traître », « Darlan à la flotte », « Darlan au poteau » et aussi « Vive de Gaulle », « de Gaulle à Alger », « Un seul but, de Gaulle » avec partout le « V » de la victoire. Darlan était invariablement la cible d'une propagande ardente à travers la presse. En évoquant son nom, « La Voix Marocaine » empruntait à Paul Claudel ce terrible apophtegme « Il n'y a pas de plus grande charité que de tuer les êtres malfaisants » auquel « Combat », la feuille de René Capitant et Louis Joxe, renvoyait en écho « Il faut à la France un gouvernement... A défaut de Darlan dont les jours sont comptés, à défaut de Giraud qui se récuse, sera-ce Peyrouton, ou bien le comte de Paris retrouvant le trône de ses pères ?... Il s'agit de retrouver Clemenceau, par bonheur il existe, il s'appelle de Gaulle ». Même dans l'armée, où le Général Giraud, surnommé « Moustache », demeurait fortement contesté, soufflait un vent de sédition amplifié par l'ostracisme des officiers « réguliers » à l'encontre des « putschistes » du 8 novembre. Quant au gros de la troupe des conjurés d'Alger, les jeunes des Chantiers de Jeunesse reconvertis en Corps Francs. Ils étaient littéralement chauffés à blanc et brûlaient d'impatience de « liquider le traître ». La foule, enfin, déconcertée par les événements, égarée par la censure et portée, en bonne logique, à voir en Darlan le prolongement de Vichy, offrait un terrain favorable aux menées de la propagande. De sorte que ces provocations à répétition conduisaient à admettre, sinon à revendiquer, une solution limpide : l'assassinat.

Darlan assassiné

Les faits — Tout ira très vite, trop vite. Le 24 décembre, à 3 heures de l'après-midi, l'amiral Darlan est assassiné dans son bureau de trois balles de pistolet ; mortellement blessé, il sera conduit à l'hôpital Maillot où il succombera dans l'heure sur la table d'opération. Son meurtrier, un tout jeune homme nanti du sauf-conduit réglementaire, s'est présenté devant les grilles du Palais d'Eté qu'il a franchies sans difficulté. Introduit dans les couloirs, il a attendu sans être inquiété l'arrivée de sa victime pour l'abattre. Maîtrisé après une brève échauffourée au cours de laquelle il blesse un officier, il est conduit dans les locaux de la police. Malgré de faux papiers, d'apparence authentique, établis au nom de Morand, l'interrogatoire révèle sans difficulté sa véritable identité. Il s'appelle Fernand Bonnier de la Chapelle(6), il a vingt ans et fait partie des Corps Francs. Son père est un journaliste algérois. Questionné sur son geste, le jeune Bonnier déclare « Je considère le crime que j'ai commis comme l'expression de mes sentiments d'honnêteté. J'estimais que l'amiral, qui collaborait depuis deux ans avec l'Allemagne, n'était pas qualifié pour occuper le poste qu'il s'était attribué... Lorsque j'ai compris qu'il s'installait pour durer, j'ai décidé de le détruire. » Affirmant avoir agi seul par sentiment patriotique, ses brefs aveux, qui constituent le corps de l'accusation, suffiront à le faire condamner à mort par une cour martiale hâtivement constituée. Ce tribunal, composé de Giraud, rentré précipitamment de Tunisie en compagnie d'Eisenhower, et des principaux membres du Conseil Impérial, se réunira le 25 décembre à 18 heures. Après un bref réquisitoire, la sentence sera prononcée devant l'accusé qui l'entend sans sourciller. Le recours en grâce, dont la décision incombe à Noguès, est rejeté par celui-ci aux environs de minuit. A l'aube du 26, Fernand Bonnier de la Chapelle est conduit au polygone de tir d'Hussein-Dey et tombe sous les balles du peloton d'exécution à 7 h 30.

_______________

(6)

De la Chapelle est un emprunt de Fernand Bonnier au nom de sa mère,

d'origine italienne, qui se nommait délia Capella.

Deux heures après la conclusion entre chien et loup de cette procédure par trop expéditive, l'amiral Darlan reçoit en grande pompe l'hommage des armées alliées et l'absoute donnée en sa cathédrale par l'archevêque d'Alger, Monseigneur Leynaud. Puis, son cercueil est déposé dans une casemate de l'Amirauté. Ce même 26 décembre au soir, à l'unanimité du Conseil Impérial, le général Giraud est élu haut-commissaire. — Les suites — Vite fait, mal fait ! Contrairement aux apparences, loin d'être close, l'affaire ne fait que commencer. L'ampleur des mesures de sécurité prises par les Alliés sur l'ensemble du territoire le lendemain du meurtre, notamment la consigne générale au quartier des hommes et des gradés, semble disproportionnée à l'événement et ne laisse pas d'inquiéter.

Fernand Bonnier de la Chapelle.

Le 28 décembre, nouveau coup de tonnerre : Giraud et Murphy auraient échappé à un attentat. Une conjuration était sur le point d'éclater à Alger, qui a été déjouée, l'un de ses membres s'étant démasqué. C'est le général Bergeret, haut-commissaire adjoint, qui a pris l'affaire en mains et prévenu le coup d'Etat alors que les conjurés allaient investir le Palais d'Eté. Cette version des faits est parfois contestée. Une certitude par contre, « l'Intelligence Service » qui a été imprudemment incriminé dans l'attentat contre Darlan menace de tout « déballer » : Bonnier n'était pas seul, ses acolytes n'ont pas renoncé. Roosevelt insiste et, sous la pression des Alliés, Bergeret, qui se sent visé, relance l'enquête.

Le lieutenant abbé Pierre-Marie Cordier

On apprend que, dans la nuit du 24 décembre, Bonnier a reçu la visite de l'inspecteur Garidacci et, sur la promesse d'avoir la vie sauve, a fait une nouvelle déclaration, dans le secret de sa cellule, dont le procès-verbal a été dissimulé au tribunal. Acte abominable, la production d'une telle pièce aurait sans doute permis à l'accusé de sauver sa tête. Voici ce procès-verbal :

« Police mobile, Procès-verbal.

L'an 1942 et le 24 du mois de décembre :

Devant nous Garidacci, commissaire de la police mobile, officier de la police judiciaire, auxiliaire de M. le procureur de la République,

M. Bonnier de la Chapelle, Fernand, étudiant, 20 ans, Alger, rue Michelet, 56.

J'affirme avoir tué l'amiral Darlan, haut-commissaire en Afrique française, après en avoir référé à M. l'Abbé Cordier sous forme de confession.

C'est M. Cordier qui m'a remis le plan des bureaux du commissariat et du cabinet de l'amiral ; et c'est par lui que j'ai pu me procurer le pistolet et les cartouches qui m'ont servi à exécuter la mission que je m'étais assignée et qui était de faire disparaître l'amiral.

Lorsque je me suis engagé dans les Corps Francs, j'ai recruté de ma propre initiative, parmi les gradés et hommes de troupe, des hommes de main dont M. d'Astier aurait pu avoir besoin, mais M. d'Astier n'a jamais été au courant de mon action personnelle.

Je sais que MM. Cordier et d'Astier ont rencontré récemment le comte de Paris, au même titre qu'ils rencontrèrent des personnalités ; enfin j'ai l'impression que M. d'Astier de la Vigerie ne vit pas en d'excellents termes avec M. Rigault, dont l'action auprès de l'amiral est gênante pour ses amis.

Lu, persiste et signe ; signons :

Bonnier de la Chapelle. »

C'est un document capital. Il désigne quatre noms et suffit à révéler l'existence d'un complot royaliste. La première personnalité mise en cause est l'abbé Pierre-Marie Cordier. On le sait très actif au sein des Corps Francs, issus des Chantiers de Jeunesse, où son influence morale et psychologique est considérable. C'est donc lui qui a armé le bras du meurtrier après l'avoir entendu en confession. Le nom d'Henri d'Astier de la Vigerie est ensuite évoqué, mais pour le couvrir. Cependant, nul n'ignore que Cordier est son secrétaire particulier et loge à son domicile algérois, 2, rue Lafayette. Affecté naguère avec le grade de lieutenant au 2e Bureau d'Oran, l'abbé a servi sous les ordres du capitaine d'Astier dans le cadre de ses attributions militaires et, aux côtés du « groupe des cinq », a participé à des actions de résistance. Depuis, Henri d'Astier a gravi les échelons pour accéder au premier plan, puisqu'il occupe la fonction de secrétaire à la Police, aux Renseignements et à la Sécurité militaire dans le Haut-Commissariat. L'on imagine mal l'abbé conspirant à l'insu de son chef, ce que vient confirmer Bonnier lorsqu'il ajoute que d'Astier et Cordier ont récemment rencontré le comte de Paris. Or, ce dernier est effectivement à Alger où, depuis l'assassinat de Darlan, il fait le siège des plus hautes instances sur la recommandation d'Henri d'Astier. Accouru du Maroc, il est venu se placer au service de la France, en cette période de grand trouble, et propose son arbitrage dans les conflits. Tout juste âgé de trente-quatre ans et prétendant à la couronne, dans la branche Orléans, Henri, comte de Paris, ne brigue rien moins que la présidence du Comité Impérial. Enfin, le quatrième personnage nommé par le meurtrier dans sa déposition est Rigault, un ancien du « groupe des cinq » lui aussi. Secrétaire aux Affaires politiques et à l'Intérieur, il est considéré comme le bras droit de Darlan. En rappelant l'antagonisme qui oppose d'Astier à Rigault « dont l'action auprès de l'amiral est gênante » Bonnier le disculpe en quelque sorte. — Une parodie de justice — L'existence du complot royaliste conclu par l'assassinat de l'amiral Darlan et l'agitation politique qui s'en est suivie sont largement commentées par la presse et la radio pour complaire à une opinion trop longtemps sevrée d'information. Sur ce point, l'analogie du commentaire entre Radio-Paris et la B.B.C. est d'une tragique cocasserie : « Le traître a payé ».

Sans autre forme de procès, le comte de Paris sera simplement l'objet d'une mesure d'extradition prononcée le 27 décembre mais dont l'application n'interviendra que le 10 janvier, Henri d'Orléans étant immobilisé par un accès de paludisme doublé d'une crise de furonculose.

Le général François d'Astier de la Vigerie, frère d'Henri, fraîchement rallié à de Gaulle et présent à Alger dans la semaine de l'attentat contre l'amiral, envers lequel il s'est publiquement répandu en invectives, est poliment renvoyé à Londres.

Quatorze personnes, appartenant aux milieux gaulliste et monarchiste, à la bourgeoisie israélite algéroise ainsi qu'à la police, sont arrêtées dans la nuit du 28 au 29 décembre et internées au camp de Laghouat. On y rencontre pêle-mêle Achiary, Esquerré, Muscatelli, Aboulker père et fils, Alexandre, Moatti, etc. La plupart d'entre eux seront remis en liberté quinze jours plus tard. Dans une seconde charrette se trouvent réunis le banquier Alfred Pose et son fondé de pouvoir Marc Jacquet, Henri d'Astier, l'abbé Cordier et l'inspecteur Garidacci. Ces derniers se voient inculpés de complicité dans l'assassinat de l'amiral Darlan et sont à leur tour incarcérés le 10 janvier 1943.

Malgré l'insistance de Roosevelt, l'enquête piétine en raison du manque de conviction affiché par Giraud que l'on dit soumis à l'influence du général de Gaulle. De fait, au retour de la conférence d'Anfa, apparemment circonvenu par l'homme de Londres, il ordonne le 6 février au chef du parquet militaire de prononcer un non-lieu général. Trois mois plus tard, de Gaulle faisant son entrée à Alger, d'Astier, Cordier et Garidacci sont libérés. Dès le lendemain de cette journée prodigue en libéralités, Henri d'Astier sera décoré de la croix de guerre par le général Giraud, celui-là même qui l'avait fait emprisonner. Pour ne pas être en reste, de Gaulle y ajoutera le surlendemain la médaille de la résistance, puis il le nommera membre de l'Assemblée consultative du Comité Français de Libération Nationale. Mais Henri d'Astier préférera prendre un grade de commandant dans les Commandos de France où il aura un comportement en tout point honorable. Cordier sera également décoré de la croix de guerre et, la paix revenue, reprendra son sacerdoce. Quant à Garidacci, pour salaire de sa forfaiture, il sera simplement mis à la retraite.

Henri,

comte de Paris, deuxième

classe dans la Légion en

1940

On ne saurait clore ce pénible chapitre sans rappeler que le 21 décembre 1945, la chambre de révision de la cour d'appel d'Alger, jugeant à la demande de réhabilitation formulée en faveur de Fernand Bonnier de la Chapelle par sa famille, rendait un arrêt de cassation de la condamnation à mort pour les motifs suivants :

« Attendu que, d'après différentes lettres se trouvant au dossier..., enfin la dernière lettre de F. Bonnier de la Chapelle écrite quelques instants avant son exécution..., et enfin d'après les documents qu'on a découverts depuis la libération de la France, il apparaît certain que l'amiral Darlan agissait contre les intérêts de la France, et que, par suite, l'acte ayant entraîné la condamnation de F. Bonnier de la Chapelle a bien été accompli dans l'intérêt de la libération de la France.

Pour ces motifs...

Annule le jugement du tribunal permanent d'Alger, siégeant en cour martiale le 25 décembre 1942, qui a prononcé la peine de mort contre F. Bonnier de la Chapelle... »

La réhabilitation du malheureux faisait disparaître le crime et annulait du même coup toutes les complicités. — L'amiral face à son destin — Dans les jours qui précédèrent l'attentat, Darlan, qui ne méconnaissait en rien les menaces dont il était l'objet, refusait toute protection, feignait l'indifférence et négligeait les règles de prudence les plus élémentaires. Confiant en son étoile, ou fataliste ? L'amiral donnait à son entourage l'image d'un homme surmené, accablé par ses charges et les soucis que lui donnait la terrible maladie d'Alain, son fils.

Le 23 décembre, veille de l'assassinat, il avait convié à déjeuner les plus hautes personnalités civiles et militaires alliées. L'humeur n'était plus aux affaires mais à la détente lorsque Clark, évoquant le mal d'Alain Darlan et la possibilité de son transfert à l'hôpital spécialisé de Warm Springs aux Etats-Unis, dans le but d'entraîner l'amiral par ce biais loin de la scène politique, s'entendait répondre à la cantonade par celui-ci « J'aimerais passer la main au général Giraud... » mais en aparté « Vous savez qu'il se trame actuellement quatre complots visant à m'assassiner ?... Supposez que l'un d'eux réussisse, que ferez-vous alors ? » A l'issue du déjeuner, attirant Clark visiblement inquiet à son bureau, il lui montra la liste de ses éventuels successeurs : Flandin, Herriot, Reynaud... Giraud n'y était pas mentionné, de Gaulle, par contre, y figurait, et Darlan d'ajouter « Pour lui, ce serait prématuré, il vous attirerait des ennuis... au printemps 1943, peut-être »(7). Ensuite, il examina avec son hôte de nombreux documents ; ce fut là son ultime négociation secrète.

_____________

(7)

Général Clark dans ses souvenirs

Duquel des quatre côtés envisagés par Darlan sont parties les balles qui vinrent l'abattre ? Services spéciaux allemands, ultra-collaborationnistes de Vichy, Intelligence Service ? Quel est le quatrième ?

— Place à l'histoire — La justice est une chose, l'histoire en est une autre. Trop de zones d'ombre subsistaient dans cette affaire dont le caractère tragique hante encore les mémoires. Il appartenait donc aux historiens de poursuivre l'enquête. Après cinquante années de traque, malgré les pesanteurs de la politique et la prolongation de quarante ans du délai de prescription des Archives nationales, la nuit se dissipe peu à peu et l'aurore qui point nous dévoile enfin la vérité.

L'armistice, qui en juin 1940 met fin au « Blitzkrieg » et préserve l'Empire, débouche en Afrique du Nord sur une stratégie offensive des Alliés et une stratégie d'accueil des Français dans une perspective de reprise des combats. Si le plan, d'une logique indiscutable, est correctement mené à bien dans sa réalisation matérielle, reste à accorder les hommes aux événements, ce qui est affaire de politique. Pour la France, de l'armistice au 8 novembre 1942, deux pôles se sont opposés, Londres et Vichy. A partir du débarquement, la rupture de l'outremer avec la métropole, engagée à Londres par de Gaulle le 18 juin 1940, est non seulement consommée le 13 novembre 1942 par les « accords Darlan-Clark », mais, qui plus est, à Alger, en terre française. Tandis que Vichy sombre avec Laval dans les abîmes de la collaboration, la France en guerre se voit dès lors partagée en deux camps : Londres, toujours, où le général de Gaulle, porté par les Anglais, se pare de la légitimité insurrectionnelle, et Alger où Darlan, avec les Américains, se réfère à la légitimité constitutionnelle. Fortuite ou voulue, la présence de Darlan à Alger ébranle à la fois l'option gaulliste et déjoue le plan Giraud monté par le « groupe des cinq ».

Il est des coïncidences troublantes. Ainsi, le 15 novembre 1942, l'amiral Darlan, dans une proclamation radiophonique, informe les civils et l'armée de sa prise de pouvoir. Le lendemain 16, Marc Jacquet, qui est dans la mouvance du « groupe des cinq », écrit à Henri d'Astier de la Vigerie. Cette correspondance, saisie chez son destinataire au cours de la perquisition qui suivit les aveux extorqués à Bonnier de la Chapelle par Garidacci, permettra d'inculper, outre Marc Jacquet son auteur, Alfred Pose, Henri d'Astier, ainsi que l'abbé Cordier, comme instigateurs d'un coup d'Etat royaliste, suivi après son échec de l'élimination de l'amiral Darlan. La lettre révèle, en effet, qu'à la faveur des préparatifs du débarquement allié, le « groupe des cinq » conspirait à la restauration du comte de Paris. Ainsi, les jeunes patriotes d'Alger étaient-ils, à leur insu, les instruments d'un putsch monarchiste. Darlan, par sa présence inopinée, ayant fait échouer l'entreprise, il devait être éliminé. Une seconde opération étant donc nécessaire, le comte de Paris intervenait après coup pour proposer son arbitrage et dénouer la crise.

Voici le texte de la lettre adressée par Jacquet à d'Astier(10):

Alger, le 16 novembre 1942.

Cher Monsieur,

Des événements de la semaine passée et de notre échec il nous faut maintenant tirer les enseignements.

Deux conclusions indiscutables : la carence une nouvelle fois affirmée, et clairement, des militaires sur le plan politique, l'absence presque totale d'énergies efficientes. De cette aventure, deux noms seuls doivent être retenus dans l'espoir d'une action future efficace : le vôtre et celui du préfet Temple.

Trois constatations :

— Votre coup d'État s'est fait, en somme, un peu contre des moulins — presque coup d'Etat pour un autre Etat — nous n'avions devant nous aucun Etat, mais simplement des échelons administratifs d'un Etat absent. Notre coup d'Etat aura eu cependant comme premier résultat la constitution d'un échelon d'Etat (Darlan) ayant une action politique autonome s'appliquant aux différents échelons administratifs précités. — Le fait gaulliste subsiste en son entier puisque nous nous trouvons du côté de la dissidence, devant deux échelons d'Etats distincts : Gaulle et Darlan, et que cette situation ne saurait se prolonger.

— L'accentuation, dans les premiers jours de l'occupation, de l'influence anglo-saxonne sur le plan intérieur français.

De tout ceci découlent plusieurs vérités d'évidence dont la négation conduirait aux pires erreurs :

— la nécessité d'un pouvoir civil s'imposant aux militaires est absolue ;

— la conciliation du point de vue gaulliste et nord-africain est urgente : tout au long de cette crise douloureuse, une notion juridique, celle d'arbitrage, s'est imposée de bout en bout. Je persiste à croire qu'aujourd'hui encore c'est autour de cette notion que doit être cherchée la solution de vérité ;

— Tout putsch nouveau, soit de rue comme celui de dimanche, soit par révolution de Palais, ne saurait être fait qu'avec le consentement des Anglo-Saxons et leur concours matériel.

Ceci admis, quelques réflexions et précisions s'imposent. D'abord quand au but : il faut affirmer et dire — c'esf en ce sens d'ailleurs que le général Giraud semble parfaitement comprendre actuellement ce que signifie précisément la mobilisation en cours — que l'action actuelle en Afrique du Nord, comme l'action gaulliste dans les territoires « dissidents » ne vise qu'un seul but, la libération de la métropole. Il faut affirmer bien haut ce principe à la face des Américains, des Anglais et des Nord-Africains. C'est cette considération qui doit nous faire étudier attentivement — nous qui n'étions pas gaullistes — la signification et la portée exacte du mouvement gaulliste. Il faut que nous nous disions que la métropole vit aujourd'hui et depuis deux ans de l'espérance gaulliste ; qu'en zone occupée, les organisations gaullistes représentent incontestablement la seule force véritable existante et capable d'agir, que la propagande gaulliste a sur l'opinion française de zone occupée, une influence capitale, à laquelle il serait bien difficile de se substituer immédiatement. Restons donc dans le concret, et en vertu de cette notion d'arbitrage, proposons la conciliation par l'instauration d'un pouvoir civil neuf (s'affirmant comme un gouvernement unique de la France impériale dissident des deux pouvoirs militaires actuellement existants : Gaulle et Darlan). Vous connaissez bien mes sentiments. Ma position est d'ailleurs purement rationnelle, je ne suis pas un monarchiste de tradition, mais je pense aujourd'hui qu'il faut mettre le prince devant ses responsabilités et lui imposer de prendre dès maintenant position, je dis dès maintenant car je ne pense pas que par opportunisme il faille se dérober aux conséquences plus ou moins imprévisibles pour la restauration de la monarchie, de l'imbroglio actuel.

______________________________

(10)

Cité par Pierre Ordioni dans son livre « Le secret

de Darlan », paru aux Editions Albatros, Paris, 1986.

Pierre Ordioni était chef de cabinet du préfet d'Alger

à l'époque où se situent ces événements.

(11)

Emmanuel Temple, ancien député de PAveyron et préfet

d'Alger sous Vichy, était l'ami personnel de Pierre Laval qui

en avait fait son représentant politique. Sa participation au

complot demeure obscure alors que son « efficacité »

est reconnue par Jacquet. S'agissait-il d'une ramification encore

inconnue de la conspiration contre Darlan ?

Le général Goislard de Monsabert

Je pense qu'il faut, en face des Américains, constituer dès maintenant un gouvernement capable d'être celui de demain qui négociera la paix à côté des Anglo-Saxons. (Le Prince, de toute façon, ne saurait vous opposer le principe de légalité puisque dans tous les cas la restauration de la monarchie sera un acte illégal !)

Il faut qu'au départ de cette croisade, qui doit redonner la France aux Français, le Prince, s'il veut être monarque, se présente comme le conciliateur des différentes dissidences françaises et comme le libérateur à la tête des armées françaises qui reprendront le territoire aux côtés des forces anglo-saxonnes.

Il vous faut donc, cher Monsieur, décider le Prince à cette action, mais comme il ne faut point l'y lancer à la légère, il vous faut obtenir l'agrément de Gaulle, qui reste tout de même reconnu des Anglais et des Américains, à la solution projetée. Il vous faut également éliminer le facteur Darlan — nous savez ce que j'entends par là — mais avec la plus grande prudence et en choisissant exactement l'heure (ne mettre aucun cadavre entre vous et le Prince).

Il vous faut encore obtenir l'adhésion des Anglo-Saxons et leur faire imposer le Prince.

Les jours que nous vivons, et qui passent, affirment une unité française en Afrique du Nord. Le pouvoir civil, comme je l'entendais plus haut, est créé. La solution projetée me parait au fond plus facile qu'elle n'était il y a huit jours, mais il faut le vouloir, et vous-même sans doute le pouvez. »

Tel se présentait le plan proposé par Jacquet qui, dans sa conclusion, demandait à d'Astier d'obtenir l'assentiment gaulliste et le soutien allié afin de permettre au « Prince » de « rassembler les dissidences » ; l'objectif étant de réunir Londres et Alger en un « pouvoir civil neuf ». Cet « échelon d'Etat », à valeur de gouvernement provisoire, devait ensuite être capable de négocier la paix aux côtés des Alliés, le moment venu. Or il existait déjà, c'était le Conseil Impérial créé par Darlan. Il convenait alors d'installer à sa présidence le Comte de Paris, flanqué du général de Gaulle, investi du pouvoir civil et politique, et du général Giraud, détenteur du commandement militaire. Pour arriver, à ses fins, Jacquet s'exprimait on ne peut plus clairement « Il vous faut également éliminier le facteur Darlan, vous savez ce que j'entends par là.»

Troisième temps fort de cette chronologie serrée : le 21 novembre 1942, le général d'aviation François d'Astier de la Vigerie(12), frère d'Henri, embarque en France à bord d'un « Lysander » (avion très maniable spécialisé dans les missions clandestines) et se pose à Londres. Ralliement quelque peu tardif, quoiqu'apprécié par de Gaulle qui fait en quelques jours du nouveau partenaire son adjoint. Ainsi, François d'Astier se voit bientôt chargé, par le chef de la France libre, d'une importante mission à Alger. Après une escale de quelques jours à Gibraltar, au cours de laquelle il prend des contacts, il poursuit sa route dans un avion britannique et atterrit à Maison-Blanche le 19 décembre. De là, il se rend directement chez son frère Henri qui, depuis quelques jours, héberge le comte de Paris (Celui-ci a été pris en charge à Oujda et ramené du Maroc, sous la protection de l'abbé Cordier, dans une auto fournie par le colonel Van Hecke). François d'Astier, le soir même de son arrivée, est introduit auprès du « Prince » avec lequel il s'entretient longuement seul à seul. Dans le salon voisin se tiennent Henri d'Astier et son épouse, Cordier, Pose et Jacquet. Le surlendemain 21 décembre, le comte de Paris réunit Henri d'Astier et Cordier auxquels il « donne l'ordre d'éliminer Darlan par tous les moyens »(13). Sur ces paroles et se tournant vers Cordier, d'Astier lui dit « Eh bien l'abbé, à vous de jouer ! » On connaît la suite : Cordier recrute Bonnier de la Chapelle et n'a aucune peine à convaincre ce membre des Chantiers de Jeunesse qu'il a lui-même endoctrinés.

Le

général d'aviation

François d'Astier de la

Vigerie.

Il lui procure l'arme, lui fournit les facilités nécessaires et, après lui avoir administré l'ultime viatique de la confession, l'abandonne à sa terrible mission. Darlan tombe le 24 décembre à 15 heures, la messe est dite. — Qui a décidé du meurtre ? — Si, depuis la suspension de l'enquête juridique et le non-lieu prononcés le 6 février 1943 pour raison politique, les historiens ont réussi à percer les principaux mystères entourant l'affaire Darlan, l'ambiguïté demeure sur le véritable instigateur du meurtre. La thèse du simple complot monarchiste ne tient plus. Il s'agit en effet d'une conspiration bicéphale, née d'un intérêt partagé et aboutissant à une solution commune. A la manière d'un cours d'eau issu de la confluence de deux bras d'importance semblable et dont la source serait indéterminée, une incertitude demeure sur la prépondérance de l'une ou l'autre des implications gaulliste et royaliste dans la décision de tuer.

_____________________________

(12)

Emmanuel, le troisième des frères d'Astier de la

Vigerie, a également rejoint le général de

Gaulle. Connu pour ses idées progressistes, il s'attachera à

rapprocher les communistes de la « mystique »

gaulliste dans le but d'unifier la résistance. Il se verra

confier le portefeuille de l'Intérieur au Comité

Français de la Libération Nationale, le 30 mai 1943 à

Alger.

(13) D'après Jean-Bernard d'Astier de la Vigerie,

fils de François d'Astier, qui vient de publier « Qui

a tué Darlan ? » aux Editions de

l'Atlanthrope, Versailles. Cet ouvrage constitue un témoignage

capital.

Henri

d'Astier de la Vigerie en tenue

de commandant du Commando de

France.

Le lendemain du meurtre, le président des Etats-Unis, Franklin Roosevelt, laisse éclater son indignation et déclare publiquement « Le lâche assassinat de l'amiral Darlan est un crime abominable. Tous les chefs des Nations-Unies seront d'accord sur ce point ; seuls les tenants du nazisme, du fascisme et du despotisme militaire peuvent penser différemment. J'espère que prompte justice sera faite à l'assassin ou aux assassins ». Puis il prendra la décision, lourde en présomption, d'annuler la visite annoncée du général de Gaulle à Washington.

Pour sa part, Jean-Bernard d'Astier de la Vigerie, témoin privilégié s'il en est, se montre catégorique. Selon lui, son père Henri d'Astier, le comte de Paris et les autres membres du complot royaliste avaient pour seul but l'élimination politique de Darlan. C'est son oncle le général François d'Astier, affirme-t-il, qui est arrivé à Alger le 19 novembre 1942, venant de Londres, avec l'ordre de supprimer physiquement l'amiral. A preuve, outre sa présence suspecte à Alger coïncidant avec celle du « Prince » qu'il rencontre en aparté, les propos vengeurs qu'il n'a cessé de répandre durant son bref séjour, notamment auprès du président du conseil général d'Oran, Saurin, auquel il a prédit la mort prochaine de l'amiral. Enfin, l'émissaire de la France Libre n'était-il pas porteur d'une somme de 40 000 dollars, dont 38 000 ont été retrouvés chez son frère Henri d'Astier et 2 000 sur le jeune Bonnier, destinés à faciliter sa fuite ?

Deux autres thèses, solidement étayées, quoique plus nuancées, n'en méritent pas moins d'être citées :

Selon Alfred Fabre-Luce(12), il est évident que pour de Gaulle, l'élimination de Darlan est d'un intérêt primordial : elle lui permet d'aborder Alger. Mais celui-ci « ne pourrait approuver le principe de l'assassinat individuel... Il s'agit d'ailleurs d'une affaire complexe à laquelle ont été mêlés plusieurs clans, où plusieurs intrigues se sont entrecroisées... Les Américains n'en attribueront pas moins au seul gaullisme la responsabilité d'un meurtre que Roosevelt considérait comme étant de droit commun ».

________________

(14)

Alfred Fabre-Luce : « Le plus illustre des

Français », Editions René Julliard, Paris,

1960.

Selon Pierre Ordioni, de Gaulle fut bien informé du complot royaliste ; sa réponse affirmative à un télégramme de Catroux sur le sujet, intercepté par les services secrets allemands, en fait foi. De plus, Marc Jacquet, dans sa lettre du 16 novembre, n'avait-il pas demandé à Henri d'Astier de mettre Londres dans le secret, en vue d'obtenir son soutien ? N'étant pas homme à se compromettre personnellement, il est raisonnable d'admettre que le général se soit servi du clan royaliste comme « Cheval de Troie », par l'entremise des frères d'Astier, dans une entreprise qui ne pouvait que combler ses vœux. Quant à attribuer à tel ou tel la décision du meurtre politique de Darlan, il semble qu'il y ait là un pas qui ne puisse encore être franchi dans l'état actuel des recherches. — Crime ou châtiment ? — Jean-Bernard d'Astier considère le meurtre de Darlan non comme un assassinat mais comme une « exécution ». Opinion fondée sur des convictions patriotiques indiscutables se référant aux antécédents collaborationnistes de l'amiral à Vichy. Mais à Alger, un mois et demi après le débarquement allié, dans un contexte de coopération, de ralliements et de nouveaux services à rendre en vue du réarmement de nos troupes, cette « exécution » s'imposait-elle encore ?

« A l'hôpital Maillot, devant le corps de l'amiral — écrit Robert Murphy — Clark et moi tombâmes d'accord : plus qu'aucun autre Français, Darlan avait contribué au succès d'une aventure militaire et diplomatique terriblement alléatoire. Rapidement, les chefs alliés se rangèrent à cette opinion ; on était loin de l'expédient provisoire ». A l'heure actuelle, la majorité des historiens et politologues désapprouve le meurtre de Darlan, qualifié diversement d'acte précipité, d'erreur politique, de tache indélébile, etc. Pour Albert Kammerer(15), ancien ambassadeur. « On doit déplorer cette exécution. Il fallait remettre à plus tard, après la libération, l'examen du cas Darlan ».

Périls du double jeu ? L'amiral Darlan au moment de sa mort cristallisait les ressentiments, aussi bien de Vichy et de Berlin que de Londres et d'Alger. A croire que les quatre complots qu'il redoutait n'en faisaient qu'un ? — La dernière énigme — Le 29 avril 1964, l'escorteur d'escadre « Maillé-Brézé » accoste à Mers-el-Kébir. La passerelle jetée, huit marins hissent sur leurs épaules un lourd cercueil drapé aux couleurs nationales. Le commandant du navire, son état-major et l'équipage rendent les honneurs militaires à la dépouille de l'amiral Darlan dont les cendres reposaient depuis le 26 décembre 1942 à Alger, dans une casemate de l'Amirauté.

Dans le cimetière marin de Mers-el-Kébir, le cercueil, au pas lent des porteurs, passe en revue une dernière fois les tombes des 47 officiers et des 1 250 mariniers et marins tués lors des agressions anglaises de juillet 1940, avant de rejoindre sa place parmi elles.

____________________

(15)

Albert Kammerer : « Du débarquement africain au meurtre

de Darlan », Flammarion Editeur, Paris, 1949.

Sur la dalle de marbre gris est scellée une plaque où sont gravées en or sur fond noir une croix, la médaille militaire et deux ancres croisées, marque de l'amiral de la Flotte, chef d'état-major général et commandant en chef les escadres du Ponant et du Levant. Au-dessous, une inscription :

François

DARLAN

Amiral de la Flotte

Mort pour la France

Nérac

7 août 1881

Alger 24 décembre 1942

Alain Darlan, sa femme, ainsi que l'amiral Hourcade et le consul de France à Oran assistent à la cérémonie. Seul le fils de l'amiral Darlan et son épouse savent que le cercueil, vidé de son corps, a été lesté de sable. En effet, à la proclamation de l'indépendance algérienne, la Marine Nationale s'apprêtant à quitter l'Amirauté, on devait s'apercevoir que la porte de la casemate avait été forcée et le cercueil ouvert, laissant à penser que les cendres du défunt avaient été dispersées dans les flots, suivant l'antique tradition marine.

29

avril 1964 : Le cercueil de l'amiral Darlan

est transféré

de l'Amirauté d'Alger

au cimetière marin de

Mers-el-Kébir.

La situation à Tunis

L'organisation politique de la Régence de Tunis ne diffère guère de celle du Maroc. Placé sous le régime du protectorat, le pays est gouverné par le bey Moncef Pacha aux côtés duquel l'amiral Estéva, résident général, représente la puissance protectrice.

Les pouvoirs militaires sont entre les mains du général Barré, commandant supérieur des troupes de Tunisie. L'amiral Derrien, préfet maritime de

Bizerte, relève de l'amiral Darlan, en tant que commandant de la marine, et du général Barré, en tant que commandant des défenses côtières. Le général Barré, pour tout son commandement, relève du général Juin.

L'importance du dispositif de défense tunisien est très inférieure à ceux du Maroc et de l'Algérie. Les Allemands se sont préoccupés de limiter le potentiel militaire français dans le dos de Rommel. L'armée de terre dispose de l'effectif d'une division, 13 000 hommes, disséminé sur l'ensemble du territoire. L'aviation rassemble à El-Aouina un petit nombre d'appareils sous les ordres du colonel Gérardot. La marine, basée à Bizerte, comprend une division de 3 torpilleurs de 600 tonnes, 2 avisos, 12 sous-marins désarmés et une section de dragueurs.

Les

jeunes d'Algérie répondent avec

empressement à

l'ordre de la mobilisation.

L'Axe, pour sa part, en dehors des commissions d'armistice, n'entretient en Tunisie qu'une représentation militaire symbolique. Mais le commandement allemand a réuni à portée une aviation considérable, dotée de bases valablement équipées et ravitaillées dans l'Italie méridionale, la Sicile et la Tripolitaine. Cet important dispositif garantit momentanément aux Allemands la suprématie dans les airs, le contrôle efficace du détroit de Sicile pour des interventions offensives contre les convois alliés, de même que pour la protection de son propre trafic maritime, et la possibilité de transports urgents par voie aérienne. Telle est la situation à Tunis lorsque le consul des Etats-Unis, Doolittle, à l'aube du 8 novembre, s'en vient avertir l'amiral Estéva du débarquement allié et lui remettre une missive du président Roosevelt.

Indécision des Alliés, promptitude des Allemands, faiblesse des Français

Du 8 au 14 novembre, alors que les troupes alliées prennent position sur le territoire algéro-marocain, l'état-major allemand n'a pas tardé à réagir en lançant une opération aéronavale sur la Tunisie qui va aboutir à l'occupation de Tunis et Bizerte. Cette intervention aussi prompte qu'audacieuse, facilitée par la passivité du commandement français local, pouvait paraître hasardeuse en raison de la modestie des moyens engagés comparativement à la force anglo-américaine. Elle n'en répondait pas moins à une stratégie aussi réaliste qu'opportune fondée sur les insuffisances du plan allié et les distances qu'il avait mises entre ses bases et Tunis.

Force est d'admettre que, malgré ses mérites, l'opération « Torch » pêche lourdement par deux points : Absence de tout débarquement à l'est du méridien d'Alger et insuffisance des moyens débarqués. Le plan allié, s'il a privilégié la surprise, semble avoir manqué d'ampleur et d'audace. Il a laissé la Tunisie à découvert et dilué ses forces sur un terrain trop vaste. Paradoxalement, le plus gros des effectifs débarquera à Casablanca et Oran, situées respectivement à 1 800 et 1 000 kilomètres de Tunis ; Alger, pour sa part, en étant éloignée de 600. Il faudra attendre le 12 novembre pour voir les Anglo-Saxons prendre pied à Bône. Et rien sur Tunis, ni sur Bizerte, pas même un avion sur El-Aouina. Eisenhower, dans son ouvrage « Crusade in Europe » invoquera pour excuse la résistance opposée à ses troupes par les Français à Casablanca et Oran. Médiocre échappatoire quand on sait que l'état-major américain et la marine britannique s'étaient opposés, d'un commun accord, à engager des convois dans le détroit de Sicile par crainte de la « Luftwaffe ».

Tout autre sera l'attitude du grand état-major allemand. Dès l'annonce d'un débarquement anglo-américain limité à l'Algérie et au Maroc, le Maréchal Kesselring, commandant les troupes allemandes du théâtre méditerranéen, téléphone à Berlin et obtient d'Hitler en personne l'autorisation d'intervenir en Tunisie. Ainsi couvert, dès le 9 novembre au matin, il donne l'ordre au IIe Corps aérien d'occuper le terrain d'El-Aouina par un groupe de chasse, constitué de « Messerschmitt 109 », et un groupe de transport, composé de « Junkers 52 » à bord duquel a pris place une compagnie de défense des terrains. En fin de matinée, 5 avions se sont posés ; ils seront 25 à 15 heures, 60 à 16 heures et une centaine à la tombée de la nuit. L'O.K.W. a obtenu de Laval un accord de pure forme pour utiliser les aérodromes tunisiens, première étape d'une véritable occupation militaire . Malgré ses répugnances, Estéva se soumet. Le lendemain 10 novembre, le manège se poursuit et les jours qui suivent, un pont aérien s'établit, auquel, malgré les promesses de l'Axe, les Italiens viennent se joindre.

La journée du 11 est fertile en rebondissements dans le camp français où ordres et contre-ordres se télescopent. Estéva et Derrien tergiversent tandis que Barré entame son jeu secret et téléphone au général Juin pour se placer sous son autorité. Un débarquement germano-italien semble imminent, il se produira le lendemain. A partir de l'après-midi du 12, les troupes allemandes commencent à débarquer à Tunis et surtout à Bizerte où 2 cargos et 5 torpilleurs pénètrent sans opposition, précédés de vedettes rapides ; les épaves jonchant la passe ont été drossées le long des berges sans réussir à constituer l'obstacle escompté. Le 13, pendant que l'arrivée des renforts allemands s'intensifie, l'état-major français tient conférence et adopte la formule « durer sans tirer » dans l'attente d'un secours allié à l'ouest. Le 14 novembre, Tunis et Bizerte sont occupées par l'Axe dont les troupes représentent encore un effectif modeste n'excédant pas 8 000 hommes. Une dernière tentative de Darlan et Juin pour rallier Derrien échouera et la petite flotille de Bizerte ne connaîtra même pas l'honneur du sabordage ; torpilleurs et avisos seront remorqués dans un port italien. Circonstances atténuantes pour le résident général et le préfet maritime : ils ont cru pouvoir éviter une effusion de sang et ont cédé au chantage du général Nehring, commandant les forces de l'Axe en Tunisie, qui leur a prédit une « polonisation » de la France en cas de passage à la dissidence (en fait, ils avaient légalement le droit de s'affranchir, les Allemands ayant d'eux-mêmes rompu les conventions d'armistice en envahissant la zone sud dès le 11 novembre). D'autre part, l'amiral Estéva aura le mérite de s'opposer aux directives de l'amiral Platon, dépêché de Vichy par Laval le 15 novembre, en libérant les internés politiques pour leur permettre d'échapper aux Allemands et en protégeant l'évasion du personnel officiel américain. Enfin, il s'efforcera de faire évacuer vers l'Algérie, par voie routière et ferroviaire, le maximum de matériel militaire.

Novembre

1942 : Spectacle anachronique

d'un régiment de

tirailleurs, hommes, mulets,

armement, en route pour le front

tunisien.

Le Général Juin bat le rappel

Grâce à l'extrême rapidité de leur réaction, les Allemands ont pu se rendre maîtres de la Tunisie orientale et de ses ports, ce qui renforce singulièrement leur position au centre de la Méditerranée et leur permet d'étrangler le trafic allié vers l'Egypte, tout en couvrant le leur vers la Tripolitaine. Ils ont, du même coup, mis provisoirement à l'abri les arrières de Rommel battant en retraite devant Montgomery. Kesselring contrecarre ainsi le jeu des Alliés en faisant obstacle à l'objectif second de l'opération « Torch » : foncer vers l'est de manière à prendre l'« Afrika Korps » en tenaille avec la VIIIe Armée britannique.

Si, pour l'Axe, les lignes de communication avec la Tunisie sont courtes et encore sûres, malgré les chasseurs britanniques basés à Malte, pour les Alliés, les voies d'accès sont longues et précaires. Quant aux forces françaises de Tunisie, elles ne préoccupent guère l'ennemi. Elles sont réduites à 9 bataillons et 3 groupes d'artillerie de 75. Et encore, ce maigre effectif est-il dépourvu d'armement moderne et de moyens de transport automobile. Les troupes sont réparties dans des garnisons côtières sur plus de 500 kilomètres et se déplacent le plus souvent à pied, à cheval ou à dos de mulet.

A aucun moment le maréchal Kesselring n'a envisagé qu'une poignée de « poilus » en capotes et en bandes molletières pourrait entraver la progression de ses « panzer ». Presse de déclencher une offensive de rupture et persuadé de la neutralité militaire française, le haut commandement allemand a décidé de pousser le plus loin possible vers l'ouest au-devant des colonnes alliées qui, logiquement, ne sauraient tarder à se manifester.

Mais les Anglo-Américains lambinent et n'interviendront pas avant le 25 novembre en n'engageant qu'une division légère. Aussi, ce seront les Français qui ne tarderont pas à créer la surprise en refusant non seulement le droit de passage aux Allemands, mais en acceptant la bataille dans des conditions d'infériorité incroyables.

Front

tunisien, automne 1942 : Artillerie de montagne

à dos

de mulet. Le soldat au premier plan est armé d'un

pistolet-mitrailleur allemand de récupération.

En donnant l'ordre d'engager le combat malgré un handicap apparemment insurmontable, Juin, qui connaît admirablement le terrain, compte sur les reliefs tourmentés de l'arrière-pays pour mettre en difficulté les lourdes unités mécanisées de l'ennemi.

Sur le plan géographique, la Tunisie est un pays montagneux de bas relief dont les cultures, les villes et les ports sont concentrés au nord-est, le long d'une bande côtière où débouchent le couloir de la Médjerda et de nombreux oueds. A l'intérieur se dressent deux chaînes articulées au nord autour du pivot du Djebel Zaghouan : l'une orientée vers le sud en direction de Gabès, la Dorsale orientale, et l'autre vers le sud-ouest, la Dorsale occidentale ou Grande Dorsale, qui commande la vallée de la Médjerda et les voies de communication avec l'Algérie. La stratégie développée par le général Juin consistait à prendre position sur les deux branches de la Dorsale tunisienne ; celle de l'ouest commandant l'accès de l'Algérie, afin de permettre le passage des troupes alliées et celle de l'est commandant l'accès de la Tripolitaine, afin d'interdire la jonction des forces tunisiennes de l'Axe avec l'« Afrika Korps ». Ce plan, élaboré depuis le 9 mai 1942, était parfaitement assimilé par le commandement français en Tunisie.

Dans leur état de dispersion et d'impuissance face aux chars et aux avions ennemis, les troupes françaises de Tunisie étaient incapables de s'engager dans une bataille « conventionnelle »- Elles ne pourraient résister que concentrées sur une position organisée, derrière une faille ou dans les reliefs de la Dorsale. En attendant les renforts d'Algérie, des lieux de replis appelés « points vitaux » où, disait Juin « un bataillon peut suffire à arrêter une armée » avaient été méthodiquement choisis. Ainsi, la garnison de Tunis devait s'installer face à l'est, sur les hauteurs d'Oued-Zerga, couvrant une sorte de champ clos constitué par la haute vallée de la Médjerda. C'était le fameux « quadrilatère » gardé sur trois faces par les montagnes et sur la quatrième, face à l'est, par la position de couverture qui constituait la seule « place d'armes » possible, à portée de Tunis, pour des forces arrivant d'Algérie. Quant aux petites garnisons du Sud, elles se replieraient sur la trouée de Tébessa pour verrouiller l'accès méridional de l'Algérie. Restait le plus difficile : passer aux actes.

Le 11 novembre à 18 heures, au P.C. du général Barré à Souk-el-Arba, la sonnerie du téléphone retentit, le général décroche le récepteur :

— « Juin

à l'appareil »

— « A vos

ordres, mon général ».

— « Les

Allemands sont à Bizerte, que font-ils ? »

—

« Ils cherchent à gagner de l'espace et à se

répandre vers l'ouest ».

— « Dans

ce cas, mon ordre est formel : appliquez le plan prévu et

s'ils essaient de déboucher, ouvrez le feu ! »

Le Général Barré passe à l'action

Immédiatement, le général Barré commandant les troupes de Tunisie passe à l'action sur les bases tactiques du plan de défense du 9 mai 1942.