Retour à l'accueil

« Ceux qui feront pèlerinage aux champs des morts et aux hauts lieux de la résistance ne devront pas oublier le voyage au Kef, à Pont-du-Fahs, au Zaghouan, aux forêts de chênes et de pins, aux sous-bois de myrtes et de fougères où sont tombés nos tirailleurs et nos spahis. Les généraux ont donné leur vie comme les hommes de troupe, nos jeunes colons ont encadré et enflammé les bataillons levés de tous les points du sol africain. Ils ont perpétué les traditions de discipline et d'abnégation de notre armée, en y ajoutant cette fureur guerrière, ce mépris de la mort, cet incomparable mordant agressif sur quoi s'établit le renom séculaire de l'Armée d'Afrique.

Gloire à nos soldats ! Paix éternelle à nos morts ! La France lira sur les croix de bois de Tunisie la leçon éternelle des vertus du sacrifice : sous chacun de ces tertres repose un soldat qui a donné sa vie pour garder le terrain confié à sa garde ! » (René Richard el Alain de Sérigny, « L'énigme d'Alger, la bissectrice de la guerre », librairie Arthème Fayard, Paris 1947).

A l'aube de l'année 1943, soudain le vent tourna. L'orage de feu qui s'étendait sur la terre marquait enfin le pas. Et si le tonnerre grondait encore, dans les nations opprimées comme dans le monde libre, pour tous ceux qui avaient tenu sans rompre au plus fort de la tourmente, l'espoir renaissant muait bientôt en conviction.

Après « Torch », après El Alamein, à Stalingrad et à Tripoli, la Wehrmacht capitule. Les Italiens s'inclinent dans le Fezzan face à Leclerc qui vient de rejoindre Montgomery et fonce déjà sur la Tunisie où l'Armée d'Afrique se couvre de gloire. En France même, où l'outrance exacerbée de l'occupant s'avère impuissante à annihiler l'esprit de résistance, un audacieux maquis militaire prend forme en Savoie.

Désormais, à l'exception de l'Indochine où se resserre l'étau japonais et de la Tunisie envahie par l'Axe, c'est l'ensemble de l'outre-mer français qui se trouve progressivement engagé aux côtés des Alliés. Au milieu d'une poussière de territoires ralliés ou en voie de ralliement à la France Libre, se dresse la solide entité Algérie, Maroc, Afrique Occidentale Française, issue de l'opération « Torch ».

A Alger, le provisoire n'a pas duré. L'assassinat de Darlan a dénoncé l'inconciliable et radicalisé la rupture avec Vichy. D'autant qu'un mois plus tard à la conférence d'Anfa, la célèbre poignée de main du 24 janvier 1943, échangée par le nouveau couple étoile Giraud-de Gaulle, scelle en apparence une entente définitive sous le regard approbateur de Roosevelt et Churchill.

Mais ce n'est là que poudre aux yeux. Le général Giraud, nouveau commandant en chef civil et militaire, n'exercera qu'un bref intermède, le temps d'assurer la renaissance de nos armes et d'assister au triomphe de l'Armée d'Afrique en Tunisie, le 13 mai 1943. Le temps aussi pour le général de Gaulle de régler les préparatifs de son déménagement de Londres à Alger.

Le but est en effet d'en finir avec la « dissidence » et d'asseoir une fois pour toutes la légitimité de la France en guerre. L'idée d'une instance gouvernementale unique implantée en territoire français et officiellement reconnue par les Alliés, en remplacement du Comité National de la France Libre et du Haut-Commissariat, fait alors son chemin. Si le projet apparaît justifié, son exécution sera discutable. Inspirés par des agents gaullistes, voilà que les débordements d'une propagande chauvine se déchaînent, exaltant l'esprit partisan jusqu'à semer le trouble au sein même de l'Armée. Parallèlement, à la faveur d'une opinion décontenancée par l'irréalisme politique de Giraud, de Gaulle pousse habilement ses avantages avec l'aide de ses émissaires à Alger, Catroux et Monnet.

Nanti dans ses cartons d'un plan de gouvernement mûrement élaboré, l'homme de Londres se pose à Boufarik le 30 mai 1943. Immédiatement formé, le nouveau Comité Français de Libération Nationale siège pour la première fois à Alger le 3 juin. A sa tête, le duumvir de Gaulle-Giraud.

En fait, cette coprésidence n'est qu'une façade et le général de Gaulle vient de marquer un avantage décisif. Il détient désormais les clefs d'un pouvoir durable.

Georges BOSC

Après le provisoire, l'intermède

Un intense effort de guerre

Ce qui caractérise une nation en guerre tient moins aux déclarations de ses chefs et au déploiement de ses forces qu'à la détermination de son peuple. La population de l'Afrique du Nord, émanation de la nation française, était entrée dans la guerre dès l'intervention libératrice des Alliés, d'un élan spontané, résolu, unanime.

Sur le front tunisien, l'Armée d'Afrique avait été la première à ouvrir les hostilités le 19 novembre 1942, onze jours seulement après le déclenchement de l'opération « Torch ». En verrouillant Medjez-el-Bab, elle fermait la porte de l'Algérie à la « Wehrmacht ».

A l'arrière, la mobilisation allait largement déborder le cadre militaire, déjà si généreux, pour s'étendre à l'ensemble de la société. Le civisme faisant en quelque sorte pendant à l'héroïsme et l'effort de guerre ayant aux yeux de tous priorité absolue, chacun avait à cœur, au quotidien et aux limites de ses capacités, de contribuer à l'idéal commun : gagner la guerre pour libérer la France.

Gravement sous-industrialisée, dépourvue de sources énergétiques et par trop dépendante de la métropole dans son économie, mais valablement dotée en équipements et services, l'Afrique du Nord bénéficiait également d'une structure et d'un encadrement administratif de premier ordre. De même disposait-elle d'un secteur privé dynamique et entreprenant. Dans ce contexte favorable, l'assistance coutumière des Américains, appuyée sur une logistique formidable, allait relancer rapidement la machinerie nord-africaine.

Le pragmatisme légendaire de nos grands alliés devait donner ici sa pleine mesure dans les domaines d'application les plus divers : ingénierie, ravitaillement, transport, prophylaxie, génie-civil, finances, agriculture, société, information... Le tout accompli en étroite synergie avec l'organisation en place, dans le respect de la règle établie et dans un climat relationnel éminemment démocratique.

La réponse massive et enthousiaste du peuple d'Afrique du Nord fut à la hauteur des espérances américaines dans tous les compartiments de l'activité humaine. Un effort intense, accompli dans des conditions pénibles et souvent périlleuses, allait assurer les assises nécessaires à la concentration d'une armée d'un million d'hommes avant son envol vers la victoire.

Vu de l'arrière

L'établissement des troupes anglo-américaines en Afrique française ne ressemblait en rien à une occupation, encore moins à une invasion comme l'osaient prétendre Berlin et Vichy. Il s'agissait plutôt d'un immense bivouac en étroite symbiose avec le complexe structurel et humain préexistant. Et si, dans les débuts, quelques braves « Tommies » étaient mis en quarantaine, en tribut à Mers-el-Kébir et Dakar, le bon sens fut prompt à l'emporter et l'« entente cordiale » se rétablit bientôt. Prudents, les Britanniques avaient d'ailleurs concédé Casablanca et Oran aux « Yankees », se réservant Alger. Les « G.I.'s », quant à eux, furent immédiatement et unanimement adoptés.

Dans un climat serein, volontiers bon enfant, la présence de la guerre n'en était pas moins permanente à la ville comme au bled. Le matériel militaire sensible était disséminé dans l'arrière-pays, à l'abri des attaques aériennes et à l'écart des populations : alignements de chars couverts d'adhésifs et d'emplâtres protecteurs, rangées de canons farcis de graisse, amoncellements d'obus savamment étagés et d'emboîtages de cartouches nappés de paraffine, montagnes de caisses, de pneus, de « jerrycans ». Et dans un vrombissement incessant, les routes étaient sillonnées d'interminables convois, tandis qu'au ciel passaient des nuées d'avions fulgurants.

Alentour des grandes agglomérations se dressaient des camps immenses, véritables villes de toile et de tôle ondulée avec leurs quadrillages de rues et leur esplanade centrale piquée de la « Bannière étoilée » ou de l'« Union Jack ». Attenant au cantonnement, la zone d'activité regroupant le P.C., les transmissions, l'intendance, le parc automobile et les ateliers, avec les centres vitaux, armurerie, groupes électrogènes et dépôt d'essence, enfouis sous des sacs de sable. Les plus vastes de ces ruches humaines, qui abritaient plusieurs milliers d'occupants, avaient leur propre chapelle, leur hôpital, leur cinéma, leur « drugstore », leur aire de loisir et d'ordre serré ainsi que leur D.C.A.

A l'horizon marin défilait lentement la chaîne ininterrompue d'un seul et même convoi qui égrenait dans chaque port sa ration quotidienne de navires. Parfois jaillissait un éclair accompagné d'une colonne tourbillonnante de fumée et vapeur mêlées qui s'empanachait très haut dans le ciel, tandis que la terre se mettait à trembler. Instant tragique, un sous-marin ennemi avait frappé.

Sous la protection toute relative d'un barrage antiaérien de ballons aux reflets métallisés, les grands ports ne désemplissaient plus. Le long des quais, une forêt de grues et de mâts de charge s'agitait en tous sens dans le hurlement des sirènes, le halètement des chaudières et le roulement des cabestans. Du ventre abyssal de ces énormes cargos à la coupe simpliste, les « Liberty ships » et « Victory ships », dégorgeait par milliers de tonnes un bric-à-brac de « containers », de caisses, de fûts, de sacs, de bombes, d'obus et de « corned beef ». L'arrivée des paquebots déclenchait la noria des camions « G.M.C. » assurant la prise en charge et l'acheminement de la troupe. Le débarquement dans la journée d'un contingent de 10 000 hommes, à raison de 20 par véhicule, n'avait rien d'exceptionnel. A terre, grouillait une immense fourmilière dans l'accomplissement d'une fonction collective et vitale. Ici, c'était l'amoncellement du matériel de guerre : chars « Stuart », « Grant » et « Sherman », avions « Lightning », « Mustang » et « Thunderbolt », canons « Bofors » et « Howitzer ». Ailleurs, la cadence infernale d'une chaîne de montage. Là encore, des murailles de sacs de sable dressées autour d'un réservoir d'essence. Et de tout ce travail d'homme montait une rumeur profonde qui emplissait la ville.

Si les pertes infligées aux marines alliées par les submersibles allemands étaient effroyables, les résultats des bombardements de la « Luftwaffe » sur l'Afrique du Nord furent relativement modestes. Cela tenait à l'économie et à l'inadaptation du matériel aérien engagé d'une part, à l'intransigeance du dispositif défensif de l'autre. Les attaques avaient lieu de nuit afin de parer, autant que faire se peut, au redoutable mur de feu qui protégeait l'objectif. Pour être efficaces, ces raids à l'aveuglette auraient normalement exigé des bombardiers lourds à long rayon d'action, lancés en vagues massives. Or, les escadrilles ennemies n'excédaient guère une trentaine d'appareils ; encore s'agissait-il en majorité de « Junkers 87 » (les fameux « Stuka ») conçus pour le bombardement en piqué. Bourrés de carburant au détriment de leur charge utile, en raison de leur faible autonomie, leur efficacité s'en trouvait d'autant plus réduite. Des bombardiers moyens « Junkers 88 » et « Heinkel 111 » apparaissaient parfois en formations tout aussi clairsemées et sans plus de succès. Quant à l'aviation italienne, elle se montra quasiment inopérante.

Les avions allemands étaient basés principalement en Sardaigne, mais aussi en Sicile, en Corse et en France méridionale. Si Bône et Alger étaient encore accessibles, Oran se trouvait en bout de course et Casablanca, hors de portée. Malgré la hantise de Roosevelt, Franco ne concéda jamais à Hitler l'utilisation des pistes espagnoles, supputant ainsi implicitement le camp victorieux. La « Luftwaffe », qui devait subir de lourdes pertes, ne put davantage obtenir l'effet de harcèlement escompté. En dépit du caractère répétitif de leurs missions, les équipages furent impuissants à contrebalancer par leurs prouesses la faiblesse de leurs moyens.

Alger n'en paya pas moins un douloureux tribut à la guerre. Du 8 novembre 1942 au 27 août 1943, les sirènes d'alerte retentirent 134 fois et la mort frappa à 22 reprises, fauchant 378 personnes. Il y eut 658 blessés et 179 maisons furent détruites. Dans la même période, des explosions meurtrières attribuées à des parachutistes ennemis devaient coûter la vie à plus de 200 militaires et civils, en blessant près de 400 autres. Les deux principaux attentats se produisirent sur le port d'Alger et en gare de Maison-Carrée. (Se reporter à l'excellente étude d'Edgar Scotti « Alger, capitale de la France en guerre », parue dans « L'Algérianiste » N° 53 de mars 1991.)

Le 29 mai 1949, en reconnaissance de ses sacrifices, Alger, capitale de la France en guerre pendant vingt-deux mois, se voyait solennellement remettre la croix de guerre par le président de la République, Vincent Auriol, en visite officielle.

Hormis ses implications militaires, la présence alliée en Afrique du Nord devait avoir une profonde influence sur le mode de vie et engendrer un véritable phénomène de société. Après deux ans de pénurie et de malnutrition, la promptitude des Etats-Unis à résorber cette carence leur valut une reconnaissance unanime. En l'espace d'un mois, les distributions gratuites de lait chaud étaient généralisées dans les écoles, tandis que sucre, farine, poudre d'œuf et légumes déshydratés faisaient leur apparition dans les épiceries. L'habillement devait suivre et, miracle, avant le gros de l'hiver 42 si pluvieux, surgirent les premières chaussures de cuir.

Outre le ravitaillement, les manifestations salutaires de la coopération interalliée se multiplièrent pour finalement s'étendre à toutes les composantes de la vie quotidienne et des relations humaines en société. L'instauration quasi spontanée d'un climat de confiance et de liberté retrouvées devait favoriser l'osmose entre militaires et civils. Devançant les réquisitions, nombre de volontaires s'offrirent, le plus souvent bénévolement, à loger des officiers alliés et accueillir des permissionnaires de tous grades. La libre circulation des dollars et sterlings à des taux de conversion raisonnables contribua à la relance du commerce et à la santé des échanges. Des prises d'armes quotidiennes unissant les couleurs françaises, américaines et britanniques, auxquelles assistaient une foule nombreuse, entretenaient un patriotisme de bon aloi. La propagande et l'information tinrent évidemment un rôle prépondérant. Radio-Alger, sur l'indicatif claironnant du « Père Bugeaud », mêlait désormais sa voix au concert du monde libre. On y entendait Jean Nohain dit « Jaboune », Max-Pol Fouchet, les chansonniers Pierre-Jean Vaillard, Christian Vébel et Georges Bernardet. « The voice of America », puissamment relayée, ouvrait le ban aux accents du « Yankee doodle », puis souhaitait la « bienvenue à tous nos amis français » de la bouche du président Roosevelt en personne. L'émission se poursuivait, ponctuée de mélodies envoûtantes en puissance de célébrité : « Moonlight sérénade », « Rhapsody in blue », « Concerto de Varsovie »... Grâce au papier américain, la presse parvenait tant bien que mal à maintenir ses titres et ses tirages. Certes la censure sévissait, mais moins par oblitération pure et simple que par retardement de l'information. Outre les quotidiens habituels, « La Vigie Marocaine », « L'Echo d'Oran », « Alger Républicain », « L'Echo d'Alger », etc., paraissaient entre autres l'hebdomadaire « TAM » (Tunisie, Algérie, Maroc), un journal satirique « Le Canard Sauvage » et la revue littéraire « Fontaine ». L'armée américaine imprimait sur place son propre quotidien « Stars and Stripes », tandis que parvenait de Londres une presse gaulliste nettement politisée et fort démarquée, représentée par « Combat », « La Marseillaise » et une revue très anglophile, « Les Cahiers Français ». Furent également créés dans les grandes villes des « Centres Alliés de Documentation », chargés non seulement d'informer mais d'éduquer la population dans tous les domaines de la guerre. Celui d'Oran, particulièrement actif, s'était installé, 7 boulevard Clemenceau, dans le magasin réquisitionné des chaussures « Bally ». Il était éclairé par le sourire et la sensibilité distinguée de Francine Camus, entourée d'une perpétuelle volée d'écoliers avides de documents. On y voyait des expositions thématiques, des cartes, des maquettes, des affiches, des photos magnifiques et innombrables ; bref, toute la panoplie iconographique du théâtre de la guerre y était représentée. Enfin et surtout, les visiteurs pouvaient puiser à profusion et sans bourse délier sur un vaste comptoir surchargé de revues richement illustrées telles que « Life », « Illustrated London News », « Victory », « La Guerre Illustrée », etc.

Sur le front tunisien, la mort fauchait à tour de bras. Les lycées et collèges s'étaient mués en hôpitaux. Dans le corps enseignant, les rangs s'étaient éclaircis ; on avait dû rappeler les retraités. Les enfants étudiaient à mi-temps, dispersés dans les établissements de banlieue. Quelques manuels scolaires arrivaient de Beyrouth, médiocres copies des éditions françaises, mais ô combien précieuses. Toutes ces joies du temps de paix que sont les voyages, la plage, le sport, le bal, étaient interdites. Concerts et spectacles n'avaient plus cours, hormis le cinéma qui polarisait les masses. Plus que jamais, les salles obscures étaient un lieu de rencontre propice à la fraternisation. A part quelques vieilles bobines ressassées, on y projetait exclusivement des films de guerre et on y respirait un opium teinté de propagande. Qu'importe ! Après avoir vu « Wake island », « Convoy », « Air force », « L'Amérique en guerre », « Mrs Miniver », « Victoire dans le désert », « Spitfire », « Eagle squadron », « Un jour de guerre en Russie », « Les partisans », « La bataille d'Ukraine », « La terre sera rouge » ou « Les bourreaux meurent aussi », on sortait, la tête pleine d'images d'héroïsme, avec un cœur gonflé à bloc.

Anfa, accords et dissonnances

Churchill et Roosevelt ayant lancé l'idée d'une conférence à trois avec Staline, pour fixer les nouveaux objectifs de la stratégie commune, se heurtèrent à son refus. Manière, pour le généralissime soviétique, de marquer ses distances à l'égard de l'opération « Torch » qui ne répondait guère à sa conception d'un second front.

Le projet étant maintenu, sur la proposition de Churchill le choix se fixa sur Casablanca où la conférence devait se dérouler du 14 au 24 janvier 1943.

A cette fin, l'hôtel Mamounia, situé dans le quartier résidentiel d'Anfa qui domine la ville, fut entièrement réquisitionné, de même que plusieurs somptueuses villas destinées au logement des notabilités participantes. L'ensemble fut cerné de barbelés et bouclé par un gigantesque cordon de surveillance quasiment au coude à coude. Quant aux raisons qui avaient pu déterminer le président américain et le Premier britannique à tenir conseil au Maroc, certaines n'étaient pas sans arrière-pensées et d'aucuns firent observer que les deux grands protagonistes s'installaient comme en pays conquis.

— Le sommet anglo-américain — Depuis l'entrée en guerre des Etats-Unis, son rôle désigné de chef du monde libre constituait en soi-même une charge écrasante pour Roosevelt. De plus, subissait-il dans son propre pays une énorme pression politique, à telle enseigne qu'aux élections de novembre 1942, les démocrates n'avaient recueilli que d'extrême justesse la majorité au Congrès. Aussi avait-il souhaité prendre momentanément ses distances vis-à-vis de la scène politique. « He wanted to make a trip* » (« Il souhaitait faire un voyage. », devait confier son conseiller intime Harry Hopkins, et cette conférence lui donnait le prétexte de changer d'air tout en assumant sa tâche. D'ailleurs, si les circonstances se prêtaient à un échange de vues avec Churchill sur le terrain militaire et stratégique, l'Afrique du nord convenait parfaitement pour tous deux à une rencontre avec les autorités françaises afin de régler l'alternative Giraud-de Gaulle et redonner une véritable armée moderne à la France.

Il convient ici de souligner que, pour la première fois dans l'histoire du Protectorat, le sultan Moulay Hassan était en passe de recevoir un chef d'Etat et un chef de gouvernement autres que ceux de la France. Aussi, lors d'un banquet, le caractère officiel donné par le président Roosevelt à sa visite au souverain, contrastant avec sa hauteur envers Noguès, le résident général français, pouvait apparaître comme un encouragement au nationalisme marocain et souffrir la critique ; de Gaulle ne s'en priva point. Notoirement démocrate, Roosevelt était en outre partisan d'un nouvel ordre politico-économique mondial où, en tout bien tout honneur, les U.S.A., garants des libertés universelles, devaient tenir le leadership. Du reste, à Casablanca, ne s'était-il pas entouré d'une délégation d'économistes et de financiers ? Non seulement cette vision mondialiste était incompatible avec le système colonial, mais elle tendait à se montrer substitutive dans sa démarche. D'où, vraisemblablement, le reproche du président américain à Murphy d'avoir donné à Giraud, en son nom, la garantie écrite du rétablissement intégral de la France dans son empire après la guerre. Quant à Churchill, au demeurant fervent admirateur de Marrakech, il n'était pas moins captivé par le Maroc, quoique différemment, dans un contexte géostratégique et de souveraineté déguisée. Ainsi, du tourisme aux mines de phosphate, ce pays aux ressources considérables et variées ne pouvait laisser quiconque insensible.

A l'issue des pourparlers, les décisions militaires furent dans l'ensemble l'apanage des Britanniques qui s'étaient munis d'un solide dossier et, avec Alexander, Brooke, Ismay, Jacobs, Pound, Portai et Tedder, opposaient la fine fleur de leur état-major aux Américains Arnold, Dill, Dykes, Eisenhower, King et Marshall. La Sicile fut désignée comme prochaine et ultime étape avant d'aborder l'Europe continentale. La date du débarquement fut fixée au 10 juillet 1943, la victoire sur l'Axe en Afrique étant supposée acquise au 15 mai. Cependant, le monde et l'histoire retiendront surtout de la conférence d'Anfa la déclaration fracassante de Roosevelt, vouant l'ennemi à une « capitulation sans condition ». « Unconditional Surrender », deux mots terribles ayant pour initiales U.S. qui n'étaient pas pour déplaire à Staline, mais qui furent maintes fois controversés, notamment par Churchill reprochant à demi-mot au président américain d'avoir ainsi précipité le « Reich » dans une lutte fanatique et une résistance désespérée. — Les affaires françaises — La représentation civile aux conversations était limitée à MacMillan du côté britannique, à Hopkins et Murphy du côté américain. Tous trois allaient intervenir à propos des affaires françaises dont l'examen devait constituer l'ultime volet de la conférence. L'avenir de la France préoccupait à juste titre nos alliés. Quelle serait sa place dans le panorama géopolitique de demain ? Comment se situerait-elle par rapport à Moscou ? Pour conserver son rang, pour demeurer un pôle d'équilibre en Europe et dans le monde, il convenait qu'elle n'apparaisse point trop affaiblie à l'issue du conflit et qu'elle puisse justifier d'une réelle participation militaire à la victoire.

Or, faute d'être la plus honorable, la décision d'armistice s'était avérée en son temps la moins catastrophique, épargnant au pays une destruction irrémédiable et préservant l'intégrité de l'Empire. Pour Roosevelt qui s'était interdit tout ingérence dans la politique intérieure française, la solution était limpide et strictement militaire. Il s'agissait de réarmer l'Empire, qui selon ses experts détenait un potentiel de 700 000 à 1 000 000 d'hommes, et lui frayer le chemin de la victoire, pour la France et en son nom, aux côtés des forces alliées.

Plus nuancée était l'analyse de Churchill qui, privilégiant le facteur européen, supputait déjà dans l'après-guerre les conséquences redoutables, pour la Grande-Bretagne isolée, d'une Europe continentale exsangue et soumise à Moscou. A ses yeux, seule une France suffisamment forte pourrait s'interposer en aidant le Royaume-Uni à contrebalancer politiquement un tel risque. Lourdement déçu par la démission de la classe gouvernementale française dans son ensemble, lors de la débâcle de juin 40, il s'en était remis, bon gré mal gré, au général de Gaulle qui incarnait, depuis, la France libre et revêtait la carrure d'un possible chef d'Etat. Comme le confiait MacMillan à Murphy pendant la conférence : « De Gaulle est d'une nature difficile, mais il nous a coûté soixante-dix millions de livres et nous ne pouvons oublier qu'il fut à nos côtés aux heures les plus sombres de notre histoire. Notre intérêt, notre renom et notre honneur nous commandent de soutenir son dessein politique ».

Sous la double influence du Premier ministre britannique et de la presse américaine, massivement convertie aux thèses gaullistes par une habile propagande, Roosevelt, tout en persistant à voir dans le général un dangereux arriviste inspiré de principes totalitaires et animé d'un orgueil démesuré, se laissera fléchir. Afin de démêler les affaires françaises dont la complexité l'irritait et tenant à rencontrer Giraud, le président des Etats-Unis acceptera à contre-cœur de convier également de Gaulle. En définitive, comme l'écrit Raymond Cartier (Raymond Cartier « La seconde guerre mondiale, Larousse-Paris Match, Paris, 1966) : « L'idée d'une solution de compromis, d'un condominium Giraud - de Gaulle, d'une fusion du Comité de Londres et du Haut-Commissariat d'Alger, naquit de ces considérations. La conférence de Casablanca offrait l'occasion de sceller l'accord ». Mais alors que Giraud, prié par Eisenhower le 10 janvier, acceptait l'invitation spontanément et en toute cordialité, de Gaulle refusait tout d'abord de se rendre à Anfa. Ombrageux et susceptible à l'extrême, il tenait rigueur à Giraud d'avoir récemment dédaigné ses invites ; c'était au lendemain du meurtre de Darlan. De plus, contestant la légitimité de la présence au Maroc de Churchill et Roosevelt, il déniait à toute autorité étrangère le droit de l'inviter sur un territoire administré par la France.

Le 17 janvier, Giraud, accompagné de l'ingénieur André Poniatowski, du lieutenant-colonel de Linarès et du capitaine Beaufre, décolle d'Alger au petit jour à bord de son Glenn-Martin 167 F, piloté par le commandant Murtin, et se pose sur le terrain annexe de Médiouna, à une vingtaine de kilomètres de Casablanca. Prise en charge par des officiers de liaison américains, la délégation française est conduite en voiture à sa résidence d'Anfa, une luxueuse villa réquisitionnée appartenant à un riche commerçant israélite. Convié à déjeuner chez le général Patton, Giraud a la surprise et le plaisir d'y retrouver le général Marshall, aux côtés duquel il a combattu à Villers-Cotterêts pendant la Grande Guerre. L'entretien est chaleureux ; une conférence militaire portant sur la stratégie et le réarmement de l'Armée d'Afrique est prévue le surlendemain. Dans l'après-midi, nouvelle entrevue, nouvelles retrouvailles avec le général Brooke, chef d'état-major impérial britannique ; occasion d'évoquer cette fois la dernière campagne de France. Les visites se poursuivent, Giraud est présenté à Roosevelt par Murphy, le conseiller Hopkins les rejoint. L'entrevue dure une heure et un fructueux échange s'instaure, au cours duquel sont abordées les questions-clés relatives à la remise sur pied d'une armée française moderne, aux taux de convertibilité du dollar et de la livre en francs, ainsi qu'à la création d'un front français uni, entre Londres et Alger, symbolisant la France combattante face au régime de Vichy. Après une allusion quelque peu impatiente au retard du général de Gaulle, le président américain prend congé de son hôte et le confie aux bons soins de MacMillan, qui doit l'accompagner à la villa voisine où l'attend Churchill. Congratulations, cigares, whisky, souvenirs de la « drôle de guerre » et d'une rencontre à Metz. Pour complaire à son interlocuteur, le Premier britannique l'entreprend tout d'abord sur l'art militaire, puis il l'interroge sur l'escadre d'Alexandrie qui tarde à se rallier et s'expose à des mesures coercitives. La réplique du Français est cinglante : « Pas de hâte, Monsieur le Premier ministre, ne renouvelons pas l'erreur de Mers-el-Kébir ». Et comme celui-ci fait mine d'ergoter, il ajoute : « Je sais, Monsieur le Premier ministre, qu'il eût été préférable pour vous et pour nous que des cuirassés anglais ne coulent pas de cuirassés français au mouillage, et que des avions anglais ne mitraillent pas des marins français rescapés du combat » (Général Giraud : « Un seul but, la victoire », Editions René Julliard, Paris, 1949.). La conversation dévie rapidement sur de Gaulle : une entente est absolument nécessaire, dans l'intérêt de la France comme dans celui des Alliés. Le chef de la France Libre doit rejoindre à Alger le président du Conseil Impérial, en vue d'y créer à ses côtés une instance gouvernementale unique.

La grande conférence militaire se réunira le 19 janvier à l'hôtel Mamounia. Outre Marshall, les plus illustres stratèges anglo-américains que sont King, Pound, Alexander, Cunningham, Mountbatten, Brooke, Dill, Tedder, Eisenhower, Ismay, Portai, Jacobs, vont y faire étalage de leur talent. Jour de gloire pour le général Henri Giraud qui se voit offrir la présidence de séance et, répondant aux sollicitations, expose avec brio sa théorie : « Primo, libérer l'Afrique. L'affaire doit être réglée au printemps 43. Puis, s'emparer des trois grandes îles méditerranéennes, Sicile, Sardaigne et Corse, pour y établir des bases avancées, aériennes notamment, qui joueront lors de l'attaque du continent européen. Débarquer ensuite sur la côte italienne, entre Livourne et Gênes, pour couper l'ennemi de ses arrières. Nettoyer la péninsule au sud et occuper au nord la plaine du Pô.

Préparer le débouché en Europe centrale sur l'axe Udine-Vienne avec un appui aérien basé sur l'Italie. D'un seul coup, on atteint l'Allemagne en pleine vallée du Danube ; on isole les Balkans à l'est et la France à l'ouest pour devancer les Russes à Vienne, ce qui n'est pas négligeable. »

Mais, avant toute chose, la délégation Giraud, que rejoint précipitamment Lemaigre-Dubreuil de retour des U.S.A., entend négocier à Anfa un important programme qu'André Beaufre résume ainsi dans ses grandes lignes :

« 1 — Questions urgentes :

a) réarmement immédiat des troupes en ligne, équipement de l'armée française future, réparation des navires de guerre français, ralliement des flottes des Antilles et d'Alexandrie (voyage de l'amiral Battet) ;

b) ravitaillement de l'Afrique française : 175 000 tonnes par mois, et règlement équitable du contingent de tonnage alloué à la France dans le « pool » interallié ;

c) change : extension des traités de change gaullistes (dollar à 50 F). Nous sommes plus défavorisés que Vichy et de Gaulle.

2 — Questions liées à l'accord avec le général de Gaulle, mais dont l'examen préalable permettrait de gagner du temps :

a) reconnaissance d'un gouvernement français, représentation, libre circulation et transmissions ;

b) formule d'alliance avec les Nations-Unies, révision des accords Darlan-Clark dans le sens du respect de la souveraineté nationale (sécurité intérieure, politique indigène, contrôle économique) ;

c) récupération des biens français à l'étranger, notamment or et avoirs bancaires ;

d) modalité d'application de la loi Prêt-Bail ;

e) extension à la France des divers accords passés avec le général de Gaulle » (Général Giraud : « Un seul but, la victoire », Editions René Julliard, Paris, 1949. *Général André Beaufre « La revanche de 1945 », Pion éditeur.)

Un tel programme implique de la part de la fraction française combattante : effort militaire maximum, intégration amplifiée à la cause alliée, ralliement à la Charte de l'Atlantique, retour à la démocratie et répudiation des lois de Vichy, union de tous les Français en guerre contre l'Axe, consensus politique entre Londres et Alger enfin. Dans le détail de l'accord Londres-Alger, on prévoit un système fédéral souple sous directoire commun. Une ébauche de politique musulmane est même envisagée dans la perspective d'un futur « gouvernement de l'Afrique française ». Pour l'ensemble, le projet qui entend seulement répondre aux strictes exigences du temps de guerre, s'il s'attache à préserver les intérêts souverains de la France et se réfère aux institutions républicaines antérieures à l'armistice, s'interdit toute initiative à caractère gouvernemental ou constitutionnel. La guerre étant une parenthèse qui doit se refermer sur la victoire, il importe, la paix revenue, de relier de plain-pied l'avant et l'après-guerre. Le plan pèche toutefois sur deux points : le décret Crémieux abrogé par Vichy n'y est pas rétabli et, dans le directoire envisagé, Giraud vise à la prééminence, prétention naïve que ni Churchill ni de Gaulle ne sauront accepter.

De retour des Etats-Unis via Alger, Lemaigre-Dubreuil atterrit enfin à Casablanca en dépit des obstacles dressés sur son parcours. Sous son impulsion, les véritables négociations avec les Alliés vont s'ouvrir. Le voici à Anfa, chargé de dossiers volumineux relatifs au réarmement, aux affaires politiques, économiques et diplomatiques. Giraud devra cesser de « jouer au petit soldat », pour faire valoir les prérogatives attachées à sa fonction de chef de la France en guerre. Le brave général affronte à nouveau le président Roosevelt. C'est un succès total. Le corps expéditionnaire français sera porté rapidement à 300 000 hommes entièrement rééquipés, plus 200 000 hommes constituant les troupes de souveraineté et quelques 100 000 hommes répartis dans les marines militaire et marchande, l'aviation et les services. Le général Beaufre, alors capitaine, qui participait à la conférence, écrit à ce sujet :

« La première question était celle du réarmement de l'armée française. C'est un succès complet avec Roosevelt, grâce à l'entremise, très favorable, du général Marshall et à la compréhension de Somerwell, le maître du shipping : le plan comporte trois divisions blindées, deux divisions motorisées, cinq cents chasseurs, trois cents bombardiers, deux cents avions de transport. Un premier échelon, dans les proches semaines, comporterait quatre cents camions, l'équipement de deux régiments blindés, de trois régiments de reconnaissance, de trois bataillons « de tank destroyers » (chasseurs antichars) et de trois divisions motorisées. Sur le plan du shipping, la France fournirait 165 000 tonnes par mois. Giraud obtenait là ce que personne d'autre que lui n'aurait pu obtenir.

La seconde question portait sur la reconnaissance du gouvernement d'Alger et le taux de change. Nous avions préparé un mémorandum que Lemaigre-Dubreuil, venu exprès de Washington, avait fait modifier pour mieux marquer le caractère politique de la reconnaissance. Ce document capital fut discuté avec Roosevelt, assez compréhensif. Mais celui-ci ne voulait pas admettre le taux de change proposé parce que ses experts n'étaient pas d'accord. Je réussis là l'opération financière la plus importante de ma vie : « Monsieur le président, vos experts vous ont-ils dit que les billets africains sont différents des billets français ? il n'y a donc aucun risque d'osmose avec le franc de la métropole », et je sortis un billet de ma poche. Roosevelt réagit sans hésiter : « Mais non, ils ne m'avaient pas dit cela ! Alors, d'accord ! » Mon ami Tron, commissaire aux Finances, avait insisté avant notre départ sur l'importance d'obtenir le dollar à cinquante francs. Le résultat a été que les comptes prêt-bail, calculés sur cette base, allaient permettre de payer le réarmement de l'armée française par les prestations, transferts et réquisitions des armées alliées d'Afrique du Nord. Nous aurons même un bénéfice à la fin de la guerre... » (Général André Beaufre « La revanche de 1945 », Pion éditeur.)

Le 20 janvier, de Gaulle n'est toujours pas là et Roosevelt s'impatiente. Churchill, qui a multiplié les appels, télégraphie à Londres une dernière fois pour mettre en demeure le chef des Français libres de gagner Casablanca immédiatement, sous peine de rupture des accords passés avec le gouvernement de Sa Majesté et de suppression des subsides accordés par le Trésor anglais au Comité National. L'argument a porté ; le surlendemain, vendredi 22 janvier à 11 heures, un bombardier de la « Royal Air Force » dépose enfin le général et sa délégation sur le terrain de Casablanca. De Gaulle est accompagné du général Catroux, de l'amiral d'Argenlieu, du commandant de Boislambert et de Gaston Palewski. Accueillis par de Linarès, ils sont conduits auprès de Giraud dès midi.

D'emblée, le contact est glacial. « Bonjour mon général — s'exclame de Gaulle — Il paraît que vous appréciez l'ordinaire américain ? » A quoi Giraud rétorque : « Bonjour Gaulle ! Est-ce que je vous demande si vous vous faites blanchir à Londres ? » Il est vrai que Giraud arrivait à Anfa prévenu contre de Gaulle. L'idée de collaborer avec son ancien subordonné de Metz, dont il connaissait le caractère détestable, avait certes de quoi le heurter. Mais il redoutait surtout l'arrivée à Alger des « politicards » de Londres qu'il exécrait et que les circonstances ténébreuses du meurtre de Darlan rendaient d'autant plus suspects. Enfin, l'accueil haineux ménagé par les gaullistes de Washington et New-York à sa mission aux Etats-Unis et les coups féroces assenés par leur presse, avaient achevé de le cabrer. Averti des inclinations de son hôte pour les responsabilités militaires, de Gaulle hasarde néanmoins une approche qui se veut flatteuse : « Vous serez Foch, je serai Clemenceau ». Mais l'avance tombe à plat et Giraud se braque. Voilà même qu'il se raccroche au pouvoir civil et conteste le rattachement de l'organisme d'Alger au Comité de Londres. La conversation se poursuit sur le même ton peu amène et, lorsque Giraud annonce avec un brin de fierté le réarmement de l'Armée d'Afrique, son interlocuteur lui répond : « A quoi bon réarmer une dizaine de divisions et risquer la vie de dizaines de milliers de soldats français, alors que la fin de la guerre est, pour la France, une affaire politique qui se réglera autour d'un tapis vert ? » (D'après Kenneth Pendar « Alger 1942, le débarquement et de Gaulle vus par un diplomate américain », La Table Ronde, Paris, 1967.) Il se répand ensuite en invectives anti-américaines que d'Argenlieu vient encore amplifier et le débat s'envenime. Quand, enfin, de Gaulle se complait à évoquer la lettre de Giraud à Pétain, au lendemain de son évasion, la coupe déborde, les pourparlers sont interrompus, la rupture semble définitive. Mandé par Roosevelt afin d'amorcer un rapprochement, Murphy s'entretient alors longuement avec de Gaulle et l'engage officiellement à se rendre à Alger pour y prendre part au pouvoir. Mais le chef de la France Libre décline à son tour l'invitation, prétextant que sa popularité et son influence sont insuffisantes. « Il estime à ce moment-là que dix pour cent seulement des Français d'Afrique du Nord se déclareraient en sa faveur (Idem.). »

Le dimanche 24 janvier, dernier jour de la conférence, une intervention orageuse de Churchill auprès de Gaulle se heurte au même refus. Les deux hommes se rendent ensuite dans la somptueuse villa occupée par Roosevelt qu'ils trouvent en compagnie de Giraud. A défaut d'accord, nouvelle tentative de communiqué commun, nouveau refus opposé par de Gaulle. (Texte du communiqué laconique publié unilatéralement par le général de Gaulle : « Nous nous sommes vus, nous avons causé : nous auons consfaté notre accord complet sur le but à atteindre qui est la libération de la France et le triomphe des libertés humaines, par la défaite totale de l'ennemi.) Ce but sera atteint par l'union, dans la guerre, de tous les Français luttant côte à côte avec tous leurs alliés». « Iriez-vous jusqu'à serrer la main du général Giraud devant les photographes ? » lui demande alors le président des Etats-Unis « I shall do that for you », répond-il. Ce sera son unique concession.

L'on se souvient que Lemaigre-Dubreuil avait rédigé un mémorandum politique à l'intention de Roosevelt, dans le but d'effacer les aspect négatifs des « Accords Darlan-Clark » et de rétablir, en les explicitant, les termes de l'« Accord Murphy-Giraud » du 2 novembre 1942 (Voir « l'Algérianiste » N° 60, page 33 et N°61, page 16.). Connu sous le nom de « Protocole d'Anfa », un texte de synthèse résumant à la fois les conversations échangées tout récemment entre Lemaigre-Dubreuil et le State Department à Washington d'une part, le contenu du mémorandum de l'autre, était signé ce même 24 janvier 1943 par le président Roosevelt lassé des atermoiements de Gaulle. Il s'agissait, pour l'essentiel, d'un document de reconnaissance internationale destiné à légitimer la souveraineté du pouvoir civil et militaire accordé par les Alliés au général Giraud en attendant la libération de la France.

Voici le texte de ce protocole qui constitue apparemment un succès politico-diplomatique capital :

« Commandement en chef en Afrique française

Anfa, le 24 janvier 1943

PROTOCOLE D'ANFA

L'intervention des troupes anglo-américaines, le 8 novembre, sur le territoire français d'Afrique, effectuée sur la demande des Français qui, dès 1940, entendaient reprendre la lutte contre l'Allemagne, a été le premier acte de libération d'une nation opprimée, accompli par les troupes des Nations Unies.

La forme des relations entre la France et les puissances étrangères occupant momentanément une partie du territoire français, les conséquences pour l'après-guerre de l'association de la France et des Etats-Unis dans la lutte contre l'Allemagne, l'aide militaire, économique et financière apportée à la France, ont été définies dans les lettres échangées entre M. le conseiller Murphy, au nom du président Roosevelt, et le général Giraud, avant le débarquement. Elles demeurent en vigueur. On en excepte toutefois le paragraphe ayant trait à la question militaire et au commandement interallié.

La nation et le peuple français ayant seuls qualité pour fixer leur représentation et désigner leur gouvernement, la métropole française se trouvant actuellement dans l'impossibilité de se prononcer librement, la France ne possède, de ce fait, plus de gouvernement.

Dans l'intérêt du peuple français, pour la sauvegarde de son passé, de son présent et de son avenir, le gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement de la Grande-Bretagne reconnaissent au commandant en chef français, siégeant à Alger, le droit et le devoir de préserver, sur le plan militaire, économique, financier et moral, tous les intérêts français. Ils s'engagent à l'y aider par tous les moyens en leur pouvoir, jusqu'au jour où, en toute liberté, le peuple et la nation française auront pu désigner leur gouvernement régulier.

Le général Eisenhower et le ministre Murphy régleront, avec le général commandant en chef siégeant à Alger, tout ce qui découlera des présentes stipulations. Ils tiendront compte, pour ce faire, des conversations échangées à Washington entre le 28 décembre 1942 et le 11 janvier 1943 par le représentant du général Giraud avec le State Department et les décisions qui ont été prises par le président Roosevelt, M. Churchill et le général Giraud dans les entrevues de Casablanca du 17 au 24 janvier 1943.

Signé : Roosevelt. »

Hélas pour le camp Giraud ! Dans l'enthousiasme et la précipitation du moment, on ne prit pas garde à ce que seule la signature du président Roosevelt figurait sur un document qui engageait conjointement les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. L'affaire ne pouvait manifestement en rester-là. De retour d'Ankara, Winston Churchill faisait escale à Alger deux semaines plus tard. Ayant pris à Casablanca la mesure d'Henri Giraud en matière politique, il rendait visite au général le 7 février 1943 et lui proposait un codicille au « Protocole d'Anfa ». Malgré une générosité débordante et un patriotisme à toute épreuve, son aversion par trop affirmée pour la politique jointe à un irrépressible penchant pour le conservatisme et le statu quo allaient progressivement exclure Giraud du jeu. Arguant de ses difficultés avec de Gaulle qui se voyait en outre injustement exclu, Churchill obtenait aisément son accord pour une modification d'apparence anodine au paragraphe III du protocole « Le droit reconnu au commandant en chef siégeant à Alger pour préserver... tous les intérêts français » était limité à l'Afrique du Nord et à l'Afrique Occidentale. De surcroît, ayant fait accepter à son interlocuteur le transfert à Alger du général de Gaulle après la campagne de Tunisie, en vue de la réunion du pouvoir, il introduisait à cet effet une clause nouvelle dans le « Protocole d'Anfa » (Le codicille de Winston Churchill : « Dans l'intérêt du peuple français, et afin de sauvegarder le passé, le présent et l'avenir de la France, le président des Etats-Unis et le Premier ministre britannique attribuent au commandant en chef français, dont le quartier général est à Alger, le droit et le devoir d'agir comme le gérant des intérêts français militaires, économiques et financiers, qui sont associés, ou s'associeront, avec le mouvement de libération maintenant établi en A.F.N. et en A.O.F. Ils s'engagent à l'aider dans cette tâche par tous les moyens en leur pouvoir, sur le plan politique, il a été entendu entre le président des Etats-Unis, le Premier ministre de Grande-Bretagne et le général Giraud qu'il était dans l'intérêt commun que tous tes Français luttant contre l'Allemagne soient réunis sous une même autorité et que toutes facilités soient données au général Giraud et au Comité National, sous la direction du général de Gaulle, pour réaliser cette union ».). Consentir à ce « mariage de raison » équivalait pour Giraud à l'abandon du pouvoir à de Gaulle et à la perte de la reconnaissance internationale. Cette dernière ne devait être recouvrée que le 11 juillet 1944, au profit du G.P.R.F., lors du voyage au Etats-Unis du général de Gaulle.

— Une conclusion en demi-teinte — si la conférence d'Anfa avait consacré le triomphe de la coopération militaire anglo-américaine, elle se soldait par une conclusion en demi-teinte pour la France. Giraud, comme de Gaulle, avait été écarté du véritable sommet Roosevelt-Churchill et, s'il avait gagné la partie pour le réarmement de l'armée d'Afrique, son avenir politique demeurait aléatoire. La rivalité détestable opposant les deux généraux français avait éclaté au grand jour, jetant le discrédit sur ses responsables et semant le trouble jusque chez les Alliés. De Gaulle, qui n'avait rien cédé, ne repartait pas sans avoir rien obtenu. Giraud avait fini par accepter la présence à ses côtés d'un représentant du Comité de la France Libre ainsi qu'un échange de délégués entre Londres et Alger. Une faille profonde s'ouvrait dans la citadelle « giraudiste ».

La censure avait totalement occulté la conférence d'Anfa jusqu'au 28 janvier 1943. Seul « Stars and Stripes », le journal de l'armée américaine en Afrique du Nord, en avait publié une relation correcte. Ce quotidien, dirigé par le colonel White, était imprimé sur les rotatives de « L'Echo d'Oran » et de « L'Echo d'Alger », mais n'atteignait qu'une frange de la population civile. Quant aux gazettes françaises locales, elles avaient le choix entre les quatre titres obligatoires suivants :

« — Le président Roosevelt, Churchill, le général Giraud réunis en Conseil interallié à Casablanca.

— Entrevue Général Giraud-Général de Gaulle.

— Le Conseil interallié qui s'est tenu sur le sol impérial français a rendu hommage à la France, redevenue puissance alliée, et a fixé l'aide totale qu'elle recevra de l'Amérique et de l'Angleterre jusqu'à la victoire.

— Le général Giraud et le général de Gaulle ont reconnu la nécessité de l'union de tous les Français combattants.

Des missions de liaison vont permettre d'entreprendre cette collaboration militaire, politique et économique. »

Elles devaient en outre broder leur commentaire sur un canevas imposé dont la conclusion était ferme et exemplaire : « La Conférence d'Anfa a rendu à la France l'honneur que deux ans de collaboration avaient failli lui faire perdre. Anfa a effacé Montoire ».

L'Armée d'Afrique fait peau neuve

Fin novembre 1942, les forces terrestres de l'Armée d'Afrique s'élèvent à 315 000 hommes dont 265 000 pour la seule Afrique du Nord, soit 127 000 issus de l'armée de transition, 60 000 provenant du personnel camouflé aux commissions d'armistice germano-italiennes, 78 000 mobilisés depuis le débarquement allié, auxquels viennent s'ajouter 50 000 combattants de l'Afrique Occidentale Française récemment ralliée. L'ensemble de ces forces est placé sous l'autorité suprême du général Giraud, institué haut-commissaire de France par le Conseil Impérial, après l'assassinat de l'amiral Darlan, et investi du commandement « civil et militaire ». Le général Juin, quant à lui, conserve son titre de commandant en chef des forces terrestres attribué sous le régime de Vichy.

Dans la ligne des « Accords Darlan-Clark », était créé le 15 novembre un poste de major général des forces terrestres et aériennes qui fut confié au général Prioux. Responsable des directions d'arme et de service, il assumait en quelque sorte le « secrétariat à la Guerre » avec l'aide des quatre aides-major généraux : Leyer, pour le recrutement, l'organisation et l'instruction, Poupinel, pour les communications et le ravitaillement, Blaizot, pour les troupes coloniales et Paquin, pour les forces aériennes. Enfin, l'administration générale de l'armée et les questions budgétaires dépendaient du contrôleur-général Le Hénaff. Dès janvier 1943, cette solide cellule administrative allait être directement concernée par le programme de réarmement.

Conformément au 6e point de l'« Accord Murphy-Giraud » du 2 novembre 1942, les Américains avaient pris l'engagement de fournir à l'Armée d'Afrique un équipement et un armement modernes. Dès fin novembre, sous la directive de Giraud, le bureau « Organisation » de l'état-major général lance une étude sur la capacité en effectif, au terme de laquelle il propose la mise sur pied de 8 divisions d'infanterie et 3 divisions blindées, ainsi que la levée d'un contingent de 8 000 hommes à répartir dans les unités des services. Tel est le programme de base que le général Béthouart, chef de la mission militaire française à Washington, est appelé à présenter au « War Department » le 26 décembre. Simultanément, « Ike » Eisenhower, ardent défenseur du projet de réarmement des Français, crée le 16 décembre à Alger un organe de liaison, placé sous l'autorité directe de son chef d'état-major, qui prend le nom de « Joint Rearmament Committee » ou « J.R.C. ». Ce comité mixte de réarmement a pour rôle de centraliser les demandes, d'élaborer les plans et d'en assurer le suivi en coordination avec les autorités interalliées. Présidé par le colonel américain Gardiner, ancien gouverneur du Maine et vétéran de la Grande Guerre, le « J.R.C. » se compose de 9 membres : 4 Américains, 4 Français et 1 Britannique. Il tient sa séance inaugurale le 23 décembre à l'hôtel Saint-George et va accomplir pendant 22 mois un travail capital en faveur du réarmement.

La première manifestation concrète de l'aide militaire américaine est encore l'œuvre de « Ike » qui va distraire de ses réserves un petit lot d'armes et de matériel, fusils semi-automatiques, pistolets-mitrailleurs, mitrailleuses, « jeeps » et « half-tracks », au profit des Français démunis dont il a pu admirer la pugnacité sur le front tunisien. Geste apprécié, auquel viendra bientôt s'ajouter l'attribution d'1 compagnie de chars légers « Stuart », 2 compagnies de chars moyens « Destroyer » et 3 batteries de D.C.A.

En toute logique, la question du réarmement de l'Armée d'Afrique était à l'ordre du jour de la conférence d'Anfa. Mais alors que Roosevelt défendait la thèse d'un rééquipement massif et immédiat, Churchill contesta vivement son projet et afficha une sévère défiance à l'encontre de cette armée française, soumise il y a peu à Vichy. A l'issue de son exposé militaire du 19 janvier et de la reconnaissance officielle de ses accords avec Murphy, Giraud, soutenu par Marshall et Eisenhower, obtenait néanmoins gain de cause, même si l'armement de 2 divisions en supplément des accords de Washington lui était refusé.

Le « Plan d'Anfa » stipule que : « le président des Etats-Unis et le commandant en chef des forces françaises se sont mis d'accord afin que l'armée française reçoive, en priorité, l'équipement qui lui est indispensable, et que celui-ci soit constitué du matériel le plus moderne ».

D'emblée, la mise en œuvre du « Plan d'Anfa » va achopper sur deux problèmes : le shipping et l'obstruction britannique. Les experts du Pentagone ont calculé que le réarmement des 11 divisions d'Afrique exige l'affrètement de 325 cargos. Malgré la participation française estimée hâtivement à 165 000 tonnes, l'effort réclamé à la flotte marchande américaine paraît a priori excessif, car il interfère sur le plan de charge préétabli. Quant aux navires français, ils doivent pour la plupart être rééquipés aux normes opérationnelles dans des ports britanniques avant d'entrer en jeu.

En application des accords d'Anfa, le général Prioux demande au « J.R.C. » l'exécution prioritaire d'une première tranche du plan de réarmement. Elle porte sur 3 divisions d'infanterie, 4 bataillons de transport divisionnaire, 2 régiments de chars et des groupes de D.C.A. Le fret correspondant est estimé à 256 000 tonnes. Mais le planning fixé à 25 000 tonnes par mois sonne creux et le retard au démarrage devient tel que Giraud menace de démissionner. Encore ignore-t-il l'opposition tenace des Britanniques. A la mi-février 1943, Béthouart lance un véritable S.O.S. Il ne lui faut pas moins de 200 000 tonnes sur les deux mois à venir pour recoller au programme. Marshall réagit sur-le-champ et ordonne l'expédition au plus tôt d'un convoi spécial de 126 000 tonnes prélevées sur l'attribution de l'« A.F.H.Q. » (« Allied Force Head Quarter »).

Londres ne tarde pas à riposter : le général Wavell qui combat sur le front birman a justement besoin d'un fret supplémentaire de 100 000 tonnes par mois. Et, comble de cynisme, le rôle même de l'armée française, qui fait office de bouclier humain sur le front tunisien, se voit contesté. A l'évidence, le « Foreign Office », qui vient d'abattre ses cartes, joue les Forces Françaises Libres contre l'Armée d'Afrique.

Mais les Américains ne céderont pas. Le 16 mars, une cargaison de 10 000 tonnes prélevée sur la maintenance de l'« U.S. Army » est débarquée et, le 19, appareille des Etats-Unis le fameux convoi « U.G.S. 6 bis ». Composé de 15 « Liberty ships », il transporte 126 000 tonnes à son bord. Le 13 avril, 11 d'entre eux accostent à Alger, les 4 autres étant destinés à Casablanca. Sans doute, ce jour est-il un des plus beaux dans la vie du Général Giraud. Jacques Allard, alors chef de bataillon, nous livre ici son témoignage :

« De nombreux officiers américains ne cachaient pas leur crainte que les Français ne fussent pas capables d'assumer toutes les opérations de déchargement des navires, d'évacuation du port, puis de montage de ces matériels qu'ils ignoraient, dont les composants étaient souvent répartis dans des cargaisons différentes et dont les notices techniques n'étaient pas arrivées ou n'étaient pas en français. Pour eux, l'« U.G.S. 6 bis » constituait l'opération test dont dépendraient l'ampleur et la cadence des envois suivants.

Alger, en avril 1943, c'est le port et sa rade encombrés d'une multitude de navires de guerre, de transports de troupes, de cargos de tout tonnage. Il y règne une activité fébrile. Les Français n'y ont pas leur place : c'est encore l'époque où se succèdent les alertes aériennes ; le déclenchement de la D.C.A. est alors considérable, pendant que toute la zone portuaire disparaît sous un nuage artificiel de fumigènes. Le commandant allié du port eut bien du mal à trouver et à réserver aux navires de l'« U.G.S. 6 bis » les onze postes à quai nécessaires. Certes, ils furent trouvés, mais répartis selon les places libres sur tous les quais, ce qui ne devait pas faciliter le travail de déchargement. De plus, ce commandant nous avait prévenus que, déchargé ou non, le convoi repartirait obligatoirement sept jours plus tard. Aucun délai supplémentaire ne pouvait être accordé. Quant aux moyens matériels, tels que grues ou autres engins de levage et de manutention, aucun n'était disponible.

Le colonel Clément Blanc avait la responsabilité de diriger toutes les opérations de déchargement, de montage, d'évacuation, de distribution. Carte blanche lui fut donnée par le général Giraud. La réquisition joua à plein. Tout ce qu'Alger et sa banlieue comptaient d'usines, d'ateliers, de garages fut prospecté : camions, grues, ponts roulants, treuils électriques changèrent de main aussitôt découverts. Plusieurs kilomètres de route le long de la baie d'Alger (la route « moutonnière ») furent inclus dans une zone interdite où l'on installa des chaînes de montage prêtes à fonctionner simultanément, chacune affectée à une catégorie de matériel. 3 700 hommes et cadres, triés sur le volet, constitués en équipes spécialisées, étaient à pied d'œuvre. Une partie provenait des chantiers de jeunesse du colonel Van Hecke. Lorsque, le 13 avril, le convoi se présenta à l'entrée du port d'Alger, tout était prêt.

Le commandement américain fournit alors des instructeurs et des conseillers qui apportèrent une aide précieuse aux différentes équipes françaises, dans l'initiation aux subtilités d'identification des lots de matériel et aux normes de montage.

Le 20 avril, lorsque les onze « Liberty » de l'« U.G.S. 6 bis », entièrement déchargés, reprirent la mer, le port était complètement dégagé, les chaînes de montage fonctionnaient de jour et de nuit. » (Jacques Allard : « Résurrection de l'Armée française », Editions Tallandier, Paris, 1973.).

Alors que la campagne de Tunisie touche à son terme, le matériel alloué par nos alliés américains afflue massivement dans les ports d'Afrique du Nord. Et l'héroïsme de l'Armée d'Afrique n'est pas étranger au déferlement de cette manne généreuse. A la mi-mai 43, 193 000 tonnes sur les 256 000 constituant la première tranche du « Plan d'Anfa » ont été livrées. Le reste sera acheminé dans les trois mois.

|

Le

convoi U. G. S. 6 bis

Le convoi connu sous l'appellation « U.G.S. 6 bis », comprenant quinze cargos, quitte les Etats-Unis le 19 mars et arrive en vue des côtes africaines le 11 avril 1943 : U.G. = Convoi en provenance des Etats-Unis — S. = Slow. Tous les colis contenant du matériel destiné aux troupes françaises sont marqués selon les prescriptions d'A.F.H.Q. : — symbole NAFUS pour North African French - US ; — bandes verticales de couleur rouge, blanche et bleue. Le convoi comporte le matériel destiné à 3 régiments de chars, 3 bataillons de T.D., 3 bataillons de reconnaissance, 2 divisions d'infanterie et 3 bataillons de D.C A type U.S. La plus grande partie du chargement sera débarquée à Alger où des efforts considérables seront accomplis pour réceptionner, assembler et distribuer ce matériel tant attendu par les forces françaises renaissantes. La « Méditerranean Base Section » d'Oran a été chargée par le « S.O.S » de Natousa d'organiser et mettre en œuvre les chaînes de montage jusqu'à ce que les Français soient en mesure de les faire fonctionner. Le 10 avril, soit trois jours avant l'accostage des 11 cargos à Alger, le colonel Suttles arrive avec 40 officiers et soldats. En cinq journées de travail, le détachement a improvisé 5 chantiers d'assemblage : — 1 à double courant pour camion G.M.C. (débit : 1 véhicule toutes les 3 minutes) ; — 1 pour camionnette Dodge-Chevrolet (70 par jour) ; — 1 pour jeep (200 par jour), et 1 station-service et contrôle des véhicules blindés. Le matériel est désemballé et remonté aussi vite que les caisses sont mises à terre. Les équipes françaises effectuent le travail en un temps record en dépit des difficultés de langue et du manque d'outils appropriés. La première semaine, 1 900 véhicules sont assemblés. Le record quotidien est porté à 776 véhicules. Les jeunes des Chantiers se distinguent particulièrement sur les chaînes du bord de mer et du Champ de manœuvre. Tout est ensuite acheminé vers 8 dépôt locaux avant d'être réparti aux différentes unités. Les véhicules blindés sont affectés au 2e R.C.A. de la D.B. D'Algérie (96 Sherman et 63 chars légers), aux régiments de reconnaissance de 3e D.M. et 3e D.I.A.. au 1er R.E.C. venu du Maroc et au 3e R.C.A., enfin aux 7e et 8e R.C.A. (70 tank destroyers). L'ensemble représente près de 900 engins blindés. Les 92 pièces de 105 et 155 sont réparties dans les groupes des 2 A.D. En outre, le bataillon de fusiliers marins de Bizerte reçoit 20 jeeps, dont 2 amphibies, et 10 camionnettes 1,5 t Dodge. |

Victoire en Tunisie

Une erreur payante

Si, dans leur plan d'invasion de l'Afrique du Nord, les Alliés ont initialement laissé la Tunisie hors du jeu alors qu'en bonne logique elle aurait dû être incluse dans l'opération « Torch », de manière à forcer au plus tôt Rommel sur ses arrières, les circonstances vont néanmoins jouer en leur faveur. Erreur payante en quelque sorte, résultant pour une large part des aberrations de l'ennemi, qui mènera Américains, Britanniques et Français réunis à une victoire de grande ampleur sur le front tunisien, après six mois d'âpres combats.

Obstinés jusqu'à la déraison, en dépit des alertes du maréchal Erwin, Rommel adepte du désengagement de l'Axe en Afrique, Hitler et Mussolini persistent à accumuler en Tunisie des renforts puissants, quoiqu'insuffisants, dans le but chimérique de reconquérir le Maghreb et de rejeter les Anglo-Américains à la mer. C'est totalement méconnaître les immenses ressources matérielles et humaines des Alliés, tandis que la marine marchande italienne se dilue en Méditerranée : 47 navires sont coulés en décembre et janvier, une vingtaine d'autres, gravement endommagés. Et même si l'air entend voler au secours de la mer, le coûteux pont aérien, composé de 200 « Junkers 52 » et 15 énormes « Messerschmitt 323 » hexamoteurs, ne livre guère plus de 7 000 tonnes par mois, moins qu'un seul « Liberty ship ».

La plaie qui avait paralysé l'« Afrika Korps », la crise des transports, accable à son tour la Ve « Panzer Armée » en Tunisie. Tant et si bien que l'orgueilleux colonel-général Jurgen von Arnim, succédant finalement à Rommel au commandement du groupe d'armées « Afrika », n'aura même pas la ressource de rembarquer. A l'instar du maréchal italien Messe, il sera pris dans la nasse avec la totalité de ses troupes et précipité dans un désastre absolu, à l'égal de Stalingrad.

Nécessaire quoique douloureux banc d'essai pour le corps expéditionnaire allié, le champ de bataille tunisien allait permettre à la France de redorer son blason. Au prix d'un effort sans pareil et d'un sacrifice démesuré, l'Armée d'Afrique tragiquement sous-équipée, et trop souvent vouée au rôle de bouclier humain, lavait l'affront de l'armistice et, suscitant l'éloge de nos alliés, prenait une part essentielle à la victoire.

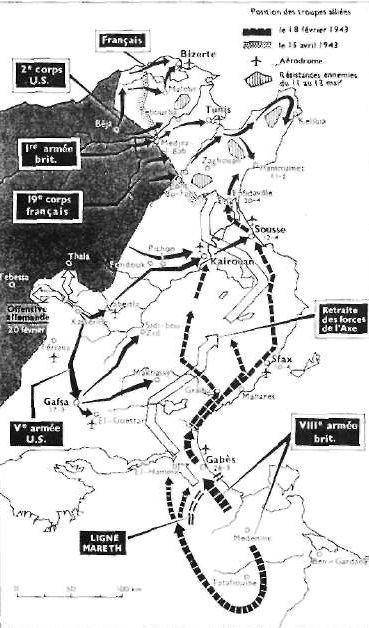

Le front s'organise, 600 000 hommes s'affrontent.

Dès le 16 novembre, le commandement français est organisé, l'ordre de bataille est établi, la troupe rassemblée fait marche sur la Tunisie.

Le détachement de couverture du général de corps d'armée Kœltz regroupant la division de marche de Constantine, les troupes de Tunisie et, ultérieurement, de réserves générales, étend son action sur le département de Constantine et l'ouest tunisien.

Le front est-saharien, sous les ordres du général Delay, recouvre les territoires de Touggourt et des Oasis qui lui fournissent ses effectifs, bientôt renforcés par des unités de réserves générales.

Détachement de couverture et front est-saharien forment le détachement d'armée français (D.A.F.) commandé par le général d'armée Juin qui installe son P.C. à Laverdure, le 25 novembre.

En attendant que le dispositif opérationnel allié trouve sa pleine efficacité, c'est l'Armée d'Afrique qui va soutenir pendant plusieurs mois le poids de la bataille, avec son équipage archaïque, par un froid glacial, sous les rafales de neige et les trombes d'eau.

La composition initiale du corps de bataille comprend les troupes de Tunisie, moins d'une division, les 3 divisions de marche d'Algérie (Constantine, Alger, Oran) et les 2 du Maroc, ainsi que 2 brigades légères mécaniques (Algérie et Maroc) fortement amoindries par les combats du débarquement.

Dès le 12 novembre pour les troupes tunisiennes, à partir du 14 pour la division de Constantine, les premières unités prennent position, tandis que les hostilités sont déclenchées le 19 à Medjez-el-Bab. La division d'Alger entre en jeu le 23 novembre. De crainte d'une intervention allemande par l'Espagne, les divisions d'Oran et du Maroc sont momentanément maintenues sur place. La 1re division marocaine rejoindra le 14 décembre et les Oranais seront engagés dans l'action par échelons successifs, de fin décembre 1942 à mi-février 1943. L'effectif français au 15 novembre est déjà de 20 000 hommes, répartis sur un front de 400 kilomètres. Il passera à 40 000, le 1er janvier, pour culminer à 70 000, le 1er avril, dont 65 000 pour l'Armée d'Afrique et 5 000 pour les Forces Françaises Libres des généraux Leclerc et de Larminat.

Débarquée à Bône le 12 novembre, la 78e division d'infanterie britannique du général Allfrey se met en place à partir du 21 novembre sur le front Djebel-Abiod — Sidi-N'sir — Oued-Zarga, couverte par la division de Tunisie du général Barré. Simultanément, les Américains du « Combat Command B » et la « Blade Force » britannique, réunissant quelque 160 chars moyens et 60 « half tracks », s'installent dans la région de Béja. Les Anglo-Américains aligneront 160 000 hommes à fin janvier ; ils seront 210 000 début mars, soit 90 000 Américains et 110 000 Britanniques. Avec le renfort de la VIIIe Armée britannique de Montgomery, fin mars, leurs effectifs dépasseront les 300 000 hommes. Et lors de l'offensive finale, en mai 43, les forces alliées en Tunisie atteindront 20 divisions.

Pour « reconquérir l'Afrique et rejeter les Anglo-Américains à la mer », Hitler à créé en Tunisie la Ve « Panzer Armée » dont il a confié le commandement au colonel-général Jurgen von Arnim qui s'est illustré à Rjev, sur le front Russe. Mais au lieu des 6 divisions promises, Arnim ne trouve que 3 grandes unités lorsqu'il prend son commandement à Tunis, vers la mi-décembre. Il s'agit de la division hétéroclite du général Broigh, la 10e « Panzer » et la division italienne « Superga ». Du côté de l'Axe, on dénombre 65 000 hommes à fin décembre, soit 47 000 Allemands et 18 000 Italiens. Avec l'arrivée de la 334e division d'infanterie allemande et de la division italienne « Imperiali », les chiffres passent à 103 000, fin janvier, dont 76 000 Allemands et 27 000 Italiens. Le 16 février, les lambeaux de l'« Afrika Korps », la 15e et la 21e « Panzer », la 90e légère et la 164e, ainsi que 5 petites divisions italiennes de la garnison de Tripoli, refluant de l'est sous la poussée de Montgomery, se retranchent derrière la ligne Mareth. Ce sont 30 000 Allemands et 48 000 Italiens qui viennent renforcer la tête de pont de l'Axe en Tunisie. Enfin, la division « Herman Goring » débarque en mars. Compte tenu de la garnison italienne préexistante, c'est un total légèrement supérieur à 250 000 hommes qui affronte les Alliés au terme de la campagne.

Première phase : Les Britanniques en échec

L'ennemi, qui accélère les mouvements de débarquement, s'emploie simultanément à prendre l'initiative des opérations et à élargir son terrain de manœuvre. Après un échec à Sidi-N'Sir le 20 novembre, il oblige les Français à évacuer Medjez-el-Bab et Gafsa le 21. Mais dès le lendemain, un groupement franco-américain aux ordres du général Welvert reprend Gafsa. Le 23, le détachement américain du colonel Raff et une unité de chasseurs d'Afrique expulse les Italiens de Sbeïtla. Ces deux derniers combats entraînent la division de marche de Constantine à se déployer largement vers l'est et le sud, tout en s'implantant solidement à Tébessa. Etirée à l'extrême, il lui faudra ensuite camper sur ses positions, en attendant les premiers éléments de la division d'Alger et de la brigade légère mécanique d'Algérie qui commenceront à rejoindre, le 26 novembre. Dans le sud tunisien, la résistance opposée par des troupes disparates est sporadique. Le 30 novembre, Sbeïtla et Gafsa étant fermement tenus, il convient de maintenir la poussée de nos éléments vers le sud et l'est, pour assurer rapidement une situation avantageuse avant que l'ennemi n'ait pu se renforcer.

Simultanément, les Britanniques décident d'attaquer au nord sans différer, de manière à gagner de vitesse les forces de débarquement germano-italiennes et les déloger. Dans un premier temps, on s'emparera de Mateur et de Medjez-el-Bab, puis, si les circonstances sont favorables, on poursuivra l'offensive dans la plaine de Tunis. L'opération est confiée à la 78e division britannique, renforcée par les blindés de la « Blade Force » et du « Combat Command B » américain. La division de Tunisie couvrira la progression alliée de son artillerie et organisera ses défenses sur le terrain conquis. L'offensive est lancée le 25 novembre dans trois directions : au nord, sur l'axe Djebel-Abiod — Bizerte ; au centre, sur l'axe Sidi-N'Sir — Mateur ; au sud, sur l'axe Oued-Zerga — Djedeïda — Tunis. La progression sera bloquée au nord devant Jefna, le 30 novembre, avec de lourdes pertes. De même, au centre, se brisera-t-elle devant Mateur. Au sud, par contre, les Anglo-Américains, flanqués du 4e zouaves, débouchent sur Oued-Zerga le 25, s'emparent de Medjez-el-Bab le 26 et occupent Tébourba le 27. Le 28, un groupe de chars américains atteint le terrain de Djedeïda et détruit 23 « Stuka » au sol. Tunis n'est plus qu'à 25 kilomètres. Mais les Allemands engagent tous leurs moyens dans une violente contre-offensive. Après huit jours de combats acharnés, les Alliés cèdent face aux coups de boutoir des « Panzer », appuyés par l'aviation d'El-Aouina et Sidi-Ahmed. Enfin, le 7 décembre, le général Allfrey se résout à replier l'ensemble de son dispositif sur les positions initiales. Sur les instances des Français, Medjez-el-Bab, pivot des opérations futures, sera néanmoins conservé.

Deuxième phase : les Français à l'assaut de la Dorsale

Un certain décousu règne dans la conduite des opérations alliées en raison de la dualité du commandement. En effet, si le général Eisenhower, commandant en chef des forces anglo-américaines en Afrique du Nord a barre sur le lieutenant général Anderson, chef de la 1re Armée britannique et des forces américaines en Tunisie, il est sans autorité sur le D.A.F. du général Juin, lui-même sous les ordres du général Giraud. Cette situation résulte des accords Eisenhower-Giraud, conclus à Gibraltar la veille de l'opération « Torch », stipulant que : « Sur le territoire français, le commandement interallié des forces des Nations Unies et le commandement français sont considérés comme égaux. Chacun d'eux donne des ordres à ses propres troupes, mais ils n'agissent l'un et l'autre que d'un commun accord, et se consultent pour toutes les décisions importantes. Lorsque, dans les opérations, un mélange de troupes doit être réalisé, le commandement appartient à celui qui compte le plus de troupes ». Une mission de liaison a bien été mise en place auprès de l'« Allied Force Headquarter ». Mais elle est dirigée par le général Mast et les états-majors français la tiennent plus ou moins en quarantaine. Juin sera l'artisan du commandement unique et parviendra progressivement à convaincre Giraud de sa nécessité. Quoiqu'il en soit, dès le début des opérations sur le front tunisien, Juin coopère très étroitement avec Anderson et les deux hommes se lient de sympathie.

Sans attendre l'issue de l'offensive avortée de la 78e division britannique, Juin, auteur d'un plan précis sur lequel reposeront toutes nos opérations jusqu'au printemps, passe à l'action. Ce plan est dominé par trois idées maîtresses :

« — 1. Consolider la couverture de l'Algérie par l'occupation de la grande Dorsale jusqu'à hauteur de Pont-du-Fahs ;

— 2. Préparer la nouvelle offensive sur Tunis, après avoir annexé la zone Pont-du-Fahs — Zaghouan ;

— 3. S'emparer de la Dorsale orientale, de manière à contrôler la route du littoral entre Sfax et Sousse ».

En conséquence, l'essentiel de nos forces devait évoluer dans la région montagneuse des deux Dorsales, suivant l'axe de Pont-du-Fahs, fenêtre sur Tunis, et l'axe de Pichon, fenêtre sur Kairouan et la voie côtière nord-sud.

L'opération sur la Grande Dorsale est lancée le 30 novembre. Le 2 décembre, Siliana, Maktar et Sbiba sont occupés. Le 3, le col du Faïd est enlevé. La progression se poursuit et nos troupes s'établissent successivement à hauteur d'Ousseltia et Hadjeb-el-Aïoun. Malgré les attaques incessantes et meurtrières des « Stuka », la brigade légère mécanique, dépourvue de D.C.A., occupe Fondouk-el-Okbi le 16 décembre. Le même jour, les avant-gardes de la division d'Alger s'emparent d'Ousseltia et prennent pied sur le col d'Aïn-Djeloula. Les conditions météorologiques sont épouvantables. Une pluie battante détrempe les pistes. Sur ce terrain glissant et accidenté, il faut débâter les mulets et pousser les canons à la roue.

La réaction italo-allemande se durcit et la cuvette de Pichon devient le théâtre de combats sanglants, longtemps indécis. Pichon tombe à son tour le 19 décembre. Malgré la précarité des moyens, malgré l'ennemi supérieurement armé et l'hostilité du relief, malgré le froid et la tourmente, l'avance de nos troupes en moins de trois semaines est stupéfiante, avec une moyenne de 100 kilomètres et des pointes à 150. Jusqu'au 18 janvier, le XIXe corps d'armée du général Kœltz va poursuivre l'attaque et conquérir un à un les principaux passages de la Dorsale orientale.

Hélas ! Nos pertes étaient lourdes et nos réserves s'épuisaient. Dépourvues de chars et d'appuis aériens, nos troupes n'étaient jamais relevées. Saturées de fatigue, elles s'engluaient dans la boue et remâchaient leur souffrance. L'obscur sacrifice des tirailleurs, spahis, chasseurs, goumiers, comme celui de la division de Tunis et de la division du Maroc est à l'image de cette Armée d'Afrique, victorieuse et pourtant oubliée. Du moins demeure l'hommage de nos alliés. Ainsi, ce correspondant de guerre anglais décrivant les Français : « habillés de loques, armés d'antiques pétoires et de quelques 75, dépourvus de moyens de transport, leur vaillance était étonnante... » et le général Anderson lui-même, commandant la Ve armée, qui confiera : « Je ne pourrai jamais chanter assez haut les louanges des Français pour avoir fermement tenu la Grande Dorsale... Les Français brûlaient de se battre, leur courage et leur enthousiasme étaient magnifiques. Si on leur avait fourni des armes et des équipements convenables, ils auraient rendu des services bien plus appréciables encore ; tels quels, il est étonnant qu'ils aient réussi à tenir l'ennemi en échec. »

Troisième phase : Von Arnim et Rommel contre-attaquent

Menacé d'encerclement par Montgomery, Rommel s'esquive, abandonne Tripoli le 20 janvier et engage les lambeaux de la « Deutsche-Italienische Panzer Armée » dans une retraite précipitée. Son plan consiste à regrouper au plus tôt ses forces avec celles de la Ve « Panzer Armée » tunisienne, en distançant au maximum la VIIIe armée britannique. Contrairement aux injonctions du « Führer » et de l'« O.K.W. », le chef de l'« Afrika Korps » entend non pas se fixer sur la ligne Mareth, qu'il juge médiocre, mais au contraire désengager d'Afrique l'ensemble des forces de l'Axe. De retour en Europe, il écrira :

« Notre objectif en Tunisie aurait donc été de gagner à nouveau du temps, et d'en sortir le plus grand nombre possible de nos vétérans pour les utiliser en Europe. Nous savions trop bien, par la leçon du passé, qu'on ne pouvait espérer ravitailler et équiper un groupe d'armées en Tunisie ; il fallait donc essayer d'y réduire les effectifs à quelques formations peu nombreuses, mais disposant de moyens abondants. Si les Alliés lançaient une grande offensive visant à forcer la décision, il nous faudrait raccourcir notre front pas à pas en augmentant le nombre des évacuations par avions, chalands et navires de guerre. Le premier arrêt aurait lieu dans la région accidentée s'étendant autour de Tunis à partir d'Enfidaville, le second dans la presqu'île du cap Bon. En achevant la conquête de la Tunisie, les forces anglo-américaines n'auraient plus rien trouvé, quelques prisonniers tout au plus, et auraient été frustrées des fruits de leur victoire, comme nous l'avions été à Dunkerque. »

Pour le bonheur des armées alliées, Hitler repoussera avec une rage aveugle le sage conseil du maréchal.

Von Arnim, quant à lui, ne pouvait demeurer inactif, et l'arrivée prochaine de Rommel le mettait d'autant plus en demeure de déloger les Français de la Dorsale orientale. Manière d'élargir le couloir littoral Gabès-Sousse, afin d'empêcher la jonction Montgomery-Anderson.

L'offensive allemande du 18 janvier, concentrée sur nos troupes épuisées et démunies, sera d'une violence et d'une soudaineté extrêmes. L'ennemi, qui dispose de 70 chars, attaque à 8 heures sur un front qui s'étend de Bou-Arada au barrage de l'Oued-el-Kébir. Son but est d'isoler le XIXe corps des Anglo-Américains.

Une fois la Dorsale orientale nettoyée, le plan allemand envisage l'établissement sur la Grande Dorsale qui lui fait face à l'ouest, le dégagement de la ligne Sfax-Gafsa au sud, l'occupation des chotts et des oasis, enfin le rabattement sur Tébessa, en territoire algérien, pour prendre à revers les Hamadas tunisiennes. Afin de soutenir l'offensive, 2 divisions d'infanterie et une division blindée viennent de débarquer à Sfax. D'entrée de jeu, les fameux chars lourds Pz Kpfw VI de 54 tonnes « Tiger » font leur apparition, créant la surprise et semant l'épouvante. Les obus de nos vieux 75 ricochent sur les carapaces d'acier, comme en témoigne le général Kœltz (Général Louis Kœltz « Une campagne que nous avons gagnée, Tunisie 1942-1943 ») :

« La pièce est servie par le capitaine Prévôt au levier, et par le maréchal des logis Pessoneau aux appareils de pointage. Ils ouvrent le feu quand le premier char est à cinquante mètres. Huit obus sont tirés qui ricochent ou se brisent contre les blindages. Le neuvième coup est chargé, mais le char ennemi riposte à obus traceurs, avec son 88 : un obus éclate derrière la pièce, tue le maréchal des logis, brise la jambe du capitaine, blesse d'autres servants, renverse le canon. Les survivants se replient en emmenant leurs blessés. »